对谈|李泽民X丁晓洁:时间一直在我们头上盘旋

时间:2015-07-31 来源: 99艺术网 作者: 99艺术网

艺术家 李泽民(Lei Chak Man)

李泽民:艺术家

丁晓洁:策展人、媒体人

丁晓洁:你来自哪里?你觉得自己的故乡是哪里?

李泽民:1977年我出生在香港,八岁时举家移居澳门。1989年移迁加拿大。2008年搬迁至北京。如果故乡是代表“家”的话,那我觉得应该是北京。

丁晓洁:讲讲你的学习经历,上学的时候都喜欢过哪些艺术家?

李泽民:我十六岁时在温哥华受艺术家谭华南启蒙,曾在多伦多市安大略艺术学院大学读书,并于加拿大西安大略大学获得硕士学位。

我只能说我喜欢一些艺术家的某些作品,某方面的思维方式,或是他们在某种社会环境和某种情况下自发的行为,而不是和艺术家本人相关的一切。艺术家不是一个完整的总体,他们受外在力量的影响,被熏陶、感染、渗透、穿插。细看艺术家一生的作品时会发现他们某时期的作品会很动人,而某时期的作品并不怎样奏效。巴内特·纽曼43岁后创作的Onement系列作品我到现在也十分喜欢。这系列的作品散发着纽曼的坚持和韧力。

丁晓洁:你什么时候来中国生活的?是什么理由让你留在北京?

李泽民:我是2008年底来北京的。当时刚完成了一篇有关于墨的毕业论文,觉得我需要更多的去了解墨的制造过程。而当时觉得墨文化表现最深厚的地方就是在中国。但人生际遇无常,直到2013年通过刘继潮教授的引荐才有机会去拜访了安徽的造墨工坊。

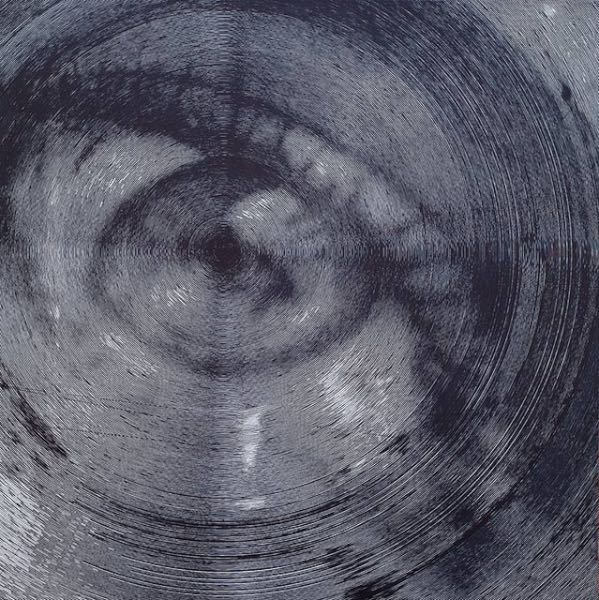

《#1171》 120 cm x 120 cm 马克笔 纸 2013

丁晓洁:你认为在北京和在加拿大或者其他地方生活最大的不同是什么?

李泽民:在这里生活和创作能体验到一些很极端的状态。人与人之间的陌生、冲撞、不平等都十分极端,轻蔑、非人性化也十分明显。人与人为何不能好好相处?空气中渗透着一股一触即发的爆破力,一股不受控制,变化万千的迹象。这是在加拿大居住时没有感受到的。也只有在中国我才第一次亲眼目睹了真实的脆弱、关爱、教养以及从骨子里散发出来的传统。

丁晓洁:作为职业艺术家你是怎么生存的?你觉得自己是个北漂吗?你如何看待北漂?

李泽民:换一个角度来问这个问题也很有意思:作为一个艺术家,你的理想是什么?前一段时间我的几位朋友回复:能存活下来就可以。的确,能生存下来就可以继续创作。我是看到缸里没有米时才会想办法赚钱买米填缸的人,其余的时间我会回到自己的创作过程中。我初到北京时需要钱生活,那时也正好得到了朱其的帮助,在《艺术地图》做了一年的编辑工作。之后在一家画廊兼职了一年,也曾经以翻译和校对的工作为生,断断续续的就这样生存下去,继续我的创作和实践。

漂泊就如同喝水一样,感觉没有不正常。北漂本身不是坏的,在北京所有人都在在漂泊当中,都在过程当中。

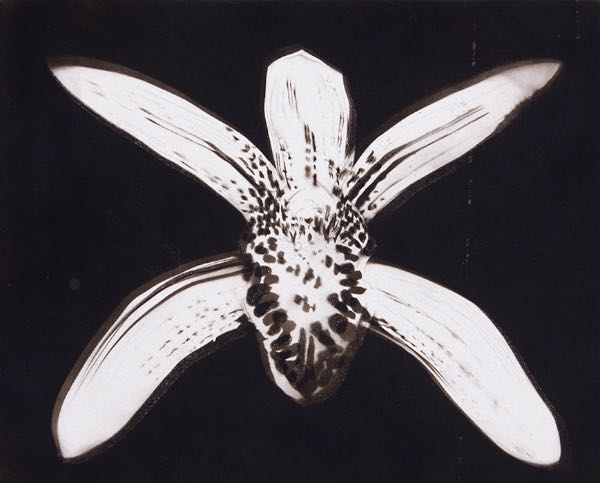

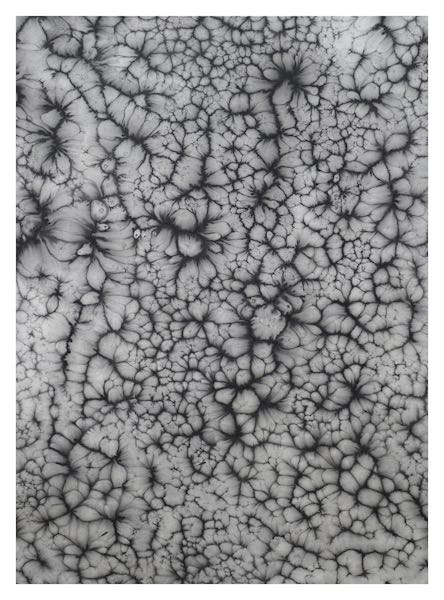

《#1103》 25 x 20 cm 纸上烟熏 2010

《#1110》 25 x 20 cm 纸上烟熏 2010

丁晓洁:你平时都看些什么书?这些书和你的作品之间有什么样的关系?

李泽民:从科幻、漫画到考古的书籍我都有兴趣会粗浅地略看一下。我看的书基本都与我的作品没有什么直接关系。除了需要做研究外,我并不赞同有目的性地去看书,更反对从书中找内容直接挪移为作品的解释。文字是文字,线条是线条,它们之间可以牵带出关系,但它们所释放出来的感觉是不一样的。文字确实能形容心情,形容作品,但我们必须要很小心将文字从作品中区分出来。作品是作品,是感受。我们需要更敏感地去体验作品,不用说话。看书首先应是一种享受,是一种让你开眼界的手段。看书、看视频、听音乐、听播客、看展览、生活——这就是集聚和累积的过程,是聆听宇宙的繁多,我们都在过程中走着。

丁晓洁:你最近看的是哪本书?让你最受启发的是书中的哪些观点?

李泽民:我这几天翻阅的是一本字典,书名是《德勒兹字典》,由阿德里安·帕尔主编。不能说启发吧,启发是一个很伟大、很浩瀚的词语。我一直想更清楚地了解为何德勒兹对“强度”这样的执着,但因为我比较懒散,所以到现在才开始查书。

《#1123》 20 x 25 cm 纸上烟熏 2011

丁晓洁:你平时都有什么爱好?是不是个很爱玩儿的人?

李泽民:玩乐,如同艺术,是一种消耗。消耗的是人力和物力。我是一个极至爱玩乐的人,因为玩乐是愉快的,艺术创作不是。对我来说,艺术创作本身是没有气味,没有时间,没有过去的一种当下的体验。艺术只有心跳的频率和血液流动的速度。玩乐就是心跳频率加血液流动的速度,还有愉快。

丁晓洁:说一说自己这几年来作品中的变化?这种变化的根源是什么?

李泽民:可能单看作品不是很明显,但这几年慢慢地发现创作的一大部分过程是感受失败,领悟对物质的谦卑,探索自己的桎梏。创作的过程不是喜悦的,开心的或感受自由的——创作的过程中最明显能看到自己的界限,自己的弱点,自己的束缚。这对我来说是难受的。但不要误会,创作的过程不是一个斗争,因为你随时可以停下来去喝咖啡,见朋友或去看电影,随时可以选择暂时掩盖自己的弱点,选择忘记现实,忘记自己的精神和生存状态。我相信对认知自我,珍惜存在的每一刻是会在作品中反映出来的。如同养殖一颗植物一样,作品的成长是需要将时间灌溉进去的,所以我认为创作应是一种每天的、不停止的实践。念念不忘,这样就够了,我认为结果会自然生成。

丁晓洁:你的作品通常使用什么样的媒材?为什么选择这样的媒材?

李泽民:过去的十年,墨在我的作品中占据着一个重要的地位。古时造墨的过程需要燃耗松树才能提炼出它的精华——松烟。而从一颗松树转化为一块墨条是需要经过燒、蒸、捶等非自然人工手段才能生产出黝黑、带有所谓紫光的墨条。从远古的新石器时代延伸至当下,墨不只是用作装饰、书写、传达信息、创作、甚至医疗的文化材料,它也不只代表着这几千年的历史和传统,更重要的是它包含着过去,并示意着逼近我们眼眉的不久将来——转化,死亡。

《#1075》 25 x 20 cm 纸上烟熏 2009

丁晓洁:你如何理解传统?在对传统的转换上你是否会觉得自己存在某种文化血缘上的优势?

李泽民:从互联网的全球性普及以来,文化血缘已谈不上存在优势或劣势了。我们现在有的只是差异。在全球性的阴影下,存在着的是我们对知识和觉悟的懒散,我们的无知,对人的歧视和憎恨和无处不在的暴力。有人跟我说过,历史是恶心的。但我们也离不开历史,反之刚好历史造就出传统。传统这东西,就像历史一样,是鲜血流淌出来的。没有血液,我们就没有传统,没有自己。传统不是推着我们往上挣扎,往上爬的;传统是通过我们的身体而被渗透出来。

丁晓洁:你是如何理解“自然”的?古代世界里和“自然”现在的“自然”区别在哪里?你的作品里是否呈现过“自然”?

李泽民:谁能真正相信自然的存在?自然真的存在吗?当我们看到古人绘画的山水,手写的书法,为什么我们总会默认这是自然的神韵……是谁告诉我们这是人与自然结合的表现?我们告诉自己我们向往着自然,但究竟自然是什么我们知道吗?我并不知道。互联网、感冒药、超市、淘宝——这些都不是自然的,但它们是我们最接近的自然。人类是动物,而动物最自然的生态是凶残、暴力、野蛮和原始的。

丁晓洁:艺术作品一般总是和时间脱离不了关系,所有的阐释都离不开“时间”概念,有的侧重于过程,有的侧重于终点,时间甚至可以衍生出许多新的概念,你是怎么理解时间的?你对时间的哪一部分最感兴趣?

李泽民:我所知道的时间是从重复和差异中浮现出来的。从每天日常的起居节奏,八小时的睡眠,两餐的进食,作品的反复实验,材料的再循环应用——这些都是重复的。但只有重复并不代表着时间的迁移和转变,时钟上的秒针重复着旋转也包含着电池消耗的差异。身体经过时间的累积而变得衰老,吃多了会长胖,这是通过时间身体本质产生的差异。

创作的过程是反复的,制造作品前会有一段很漫长的构思期,有时候完成了一件作品再过几年会回去将这作品继续下去,或制作一套同系列的作品,因为时间的沉积会让我们发现这件作品更多潜在的意义——由此可见时间这概念是非线性的。在不断的重复中会产生差异、产生熵值。我们有时候会回到过去,有时候会踏足陌生的领域。时间是片刻凑合成的,从创作的过程中能体会时间的压缩、伸展,感觉是很拓扑、很柔韧的。这是我所知道的时间。

丁晓洁:在你的新作品中可以看到早期和自己身体、生活相关“形象”几乎已经退却到不可辨认,这是不是这几年作品中最大的变化?

李泽民:这几年最大的变化是发现自己的创作从分散中逐渐在凝聚,从繁多中慢慢地筛选。现在更多关注遥远的事物,有时间维度的,也有空间距离的。

小时候家里经商古玉,每天看到是冰冷的玉器,摸到的是远古的琢磨,想到的是从地壳下喷发出来的岩浆,凝固下来的岩石。不经不觉发现我与这些物质属性已拉近了距离,了解到物质的变化如同我们这几十万年进化的演变,几千年文化的异变,几百年思想的改变,几十年身体的转变。从石块的沉积、层理、风发、裂痕、结晶、密度中隐喻着我们的生理变化,我们自身物质的状态形成。虽然我站立在坚硬的巨石上,但时间一直在我们头上盘旋,迫使着我们在这短暂和脆弱的一生中不停地变化,衰老。地壳板块的移动、石块的堆积和胶结、大量二氧化碳的产生、濒临灭绝的动物至太阳消耗的氢气燃料——一切都在变化中。这些变化从我的身体、直觉中过滤着,保存到我的意识当中,再通过漫长的构思默求阐释的方法。

2008年开始进行的烟熏系列从外表上看是与身体和生活相关的。我当时想表达一种脆弱;我们从拥抱和肌肤的贴近学习到关爱;从观看植物的生长看到线条;从文字中我们领悟到新事物;成长的过程是熏陶出来的。但这熏陶是十分脆弱的,很多时候一碰即散。有很多很可惜的被遗忘的片刻和瞬间,就像它们都回归到朦胧的背景中等待将来的再现。

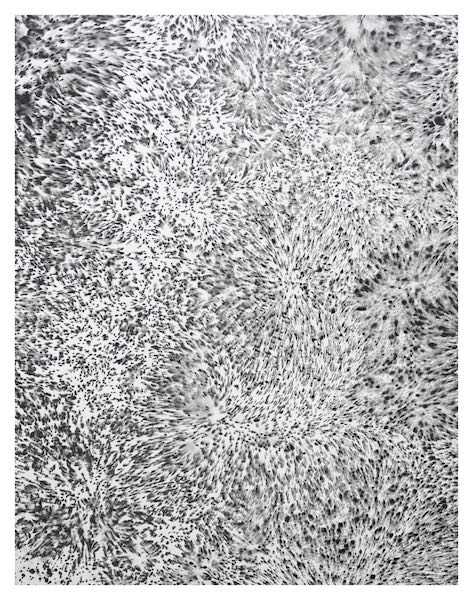

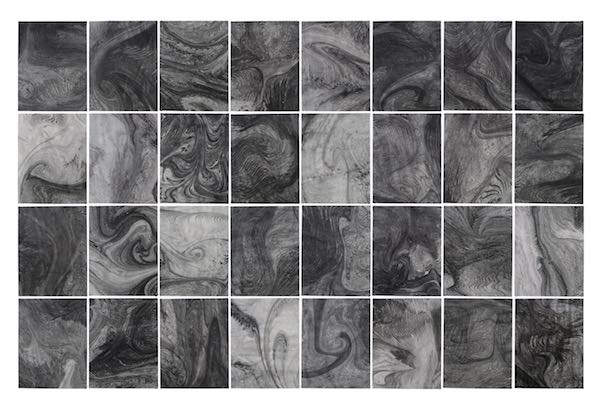

《#1190》 130 cm x 167 cm 纸上水墨 2014

《#1189》 134 cm x 183 cm 纸上水墨 2014

丁晓洁:你认为现在自己的作品是抽象的还是水墨的?

李泽民:我不知道。但我知道我的创作惯性是寻求多变化,寻求更多不固定的表达状态,这是我们世界的写真,所谓的物象之源。我们每天生活在太多的重复当中,变化显得很奢侈,离我们很远。其实并不是这样。

丁晓洁:一般都是什么样的契机会让你开启一个系列的作品制作?在你的作品中“过程”是构成整个作品的重要支点吗?

李泽民:假设我们当下的表现、思维、行为,以及我们对人的态度和道德观念不是瞬间被某种力量所启发出来的,而是经过多年的栽培、修养和吸收,经过多次的失败和实验,接受不止一次的拒绝,我们从文字中看到的,人群的噪音里听到的、从海浪声中感受到的所累积下来的经验,那么我们可以想像创作的动机是一直存在着的,一直被积累着的。

我们每天感受到很多不同的干扰,但可能某一种现象触发了一段过去的回忆,而这回忆刚巧与某些零散的记忆连接起来,加之从不同的声音中的重复、重播,它会在意识里被优先化,我们会想去将之表达出来。但如何表达这种无形的感知?这感知就像水一样,把握不好就会从手中溜走。可能我们会设法将这发自内心的,自外界而来的感知利用物质来诠释出来。这时,我们也会开始选择材料,执行一系列的实验,从得到的实验结果中过滤出想要的和不想要的。想要的我们可能会选择保留下来测试,希望尽量造出接近我们所感受到的。作品就是这样一系列的、会变化的、会重复的和不稳定的过程中慢慢地呈现出来。作品的核心永远是过程,但很多人都会被作品的表面所骗,被自己固有的思维所骗。我很多时候也一样。

丁晓洁:你认为艺术家应该如何平衡理性和感性的思维?

李泽民:为何艺术家需要平衡理性和感性的思维?平衡是对某一方面实行束缚、限制,而对另一方面进行放纵、不禁止。每一个艺术家每天做自己觉得应该做的就可以了。

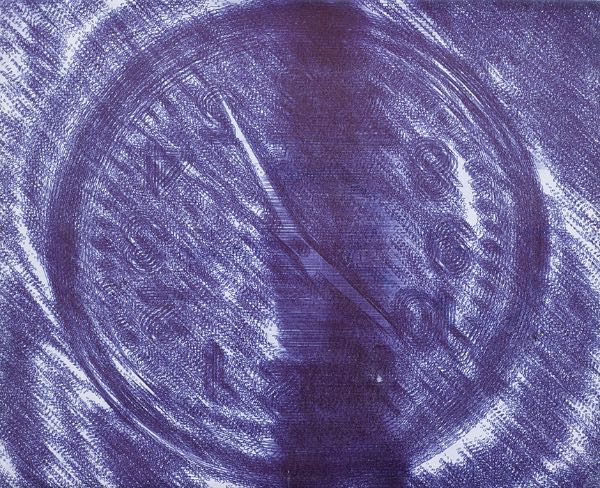

《#1166》 30 cm x 24 cm 圆珠笔 纸 2013

《#1161》 30 cm x 24 cm 圆珠笔 纸 2013

《#1160》 30 cm x 24 cm 圆珠笔 纸 2013

《#1172》 244 x 157 cm 圆珠笔 纸 2013

丁晓洁:在你的作品中曾经用过圆珠笔中的蓝色和红色,为什么选择这两种颜色?现在为什么摒弃了色彩,在画面上完全用黑、白、灰去区隔空间?

李泽民:在2013年期间我绘画了一系列圆珠笔的作品,这些作品是墨的延伸,是墨文化的一个分支、分类。圆珠笔这材料已逐渐被淘汰,被废弃,是一种过时的工具。它的颜色代表着一个时代、一段时间的记忆。这些作品是比较悲哀和沮丧的。作品里所描绘的是车祸、意外、丧生的受害者、逝去的光阴、对传统的思念。题材围绕着不经意的存在,流逝的时间和往往擦肩而过的死亡。

这些作品及题材一直影响并反映到到我现在的创作中。某些题材对我个人来说比较敏感,所以我选择了借用一种非人性化的手段来创作,通过手写板、电脑软件处理和一部绘图机的多层媒体化程序将这些题材表达出来。一直以来,我对颜色是比较敏感的;为何选选用某种颜色来创作一直以来对我来说都是一个问题,一种怀疑。圆珠笔的红色和蓝色也是充满着含义;颜色本身意味着某些文化属性。接触颜色是一段相对比较短的时光,而从2014年开始我也没有再接触过颜色了。对颜色的运用我觉得需要有理由。

《#1055》 56 x 76 cm 纸上灰烬 2007

《#1069》 刊登于伦敦自由新闻报 6月4日 2008

丁晓洁:“破坏性”在艺术的更新中占多大的比重?你的作品中会有这样的因素存在吗?

李泽民:正如一颗巨大的恒星逐渐演化为一颗超新星,而通过一场剧烈的爆炸所产生出来的黑洞一样,这过程是一种破坏,但它更像一种转化。分别于2007年及2008年实行的两件作品是与破坏/转化有关。《#1055》(2007)是一幅通过焚毁过去作品所残留下来的灰烬作为素描材料的自画像作品。《#1069》(2008)是一条在加拿大伦敦市报刊刊登的个人讣告。前者是通过焚毁和收集遗留下来的残余死物,让它得以转化成一件能与观者产生对话的生命体,一件艺术品,一件告知死亡状态的概念。它是一件很乐观的作品,对自我,对物质及材料的演化抱有希望。后者是前者的延伸,积极将这种希望注入到现实当中,两千份的讣告发行量进入公共空间,更将死亡的真正感受亲身传达给周围的人群。现在我也会不定期地焚烧某些我认为没必要的作品,这样能减缩它存在的面积,因为它的存并不值得占领这么多空间。

《#1255》 159 cm x 103 cm 纸上水墨 2015

上一篇:美术馆的钥匙怎么放?

下一篇:艺术记录:故宫珍宝馆精美藏品