杨佴旻:艺术就是我的宗教

时间:2016-12-09 来源:新浪收藏 作者:新浪收藏

初见杨佴旻老师的水墨,着实眼前一亮。不同于以往认知范围里只有黑白的水墨,杨老师的水墨总是带着缤纷却又淡雅的色彩。他的水墨里没有抒发宏图大志的激昂,也没有看透世间冷暖的透彻,有的只是一点一滴对生活的热爱,这样的感受轻柔地、缓缓地沁入观者的内心。他说传统固然伟大,但不能停留在伟大地过去;他说艺术家要勇于探索挣脱传统的束缚,但不能完全将现代与传统割裂;他说他的信仰是艺术,艺术是他的宗教。因着对传统与现代的清晰认知与对艺术的热爱,铸就了这样一位杨佴旻,他笔下的水墨才能不断给予人启发,给予人美的感受。

艺术家杨佴旻博士

杨佴旻 《ET之手》2012年 雕塑

(以下是记者采访杨佴旻老师的对话。杨佴旻简称Y)

记者:中国传统水墨传承千年,我们应该怎么理解传统水墨与新水墨之间的联系?同样有“随类赋彩”的特性但两者之间最大的差异性在哪里?

Y:中国人喜欢讲传统,只要是谈文化、艺术,一定要讲传统,好像不谈传统就是自己没水平,但这个话题无论如何已经太久了,已经很难用一两个词汇去形容它,已经无话可说。

再说传统的好或者坏都没什么意义,我们先人的事,一种过去。影响世界体现在当下,当下的影响才是真影响,不然就成了幻象,一个人不思进取,在那里系数祖上的荣耀,岂不是很可悲。影响当下必须直面当下。大国不是自己标榜的,无愧于一个大国的途径需要不纠缠在过去,敢于面对不是,有自省能力,而不是进不去就蜷缩回来,小楼一统是缺乏自信的表现。

文化输出,但其结果是花了很多钱,文化没出去,连输出产品都停滞了。人类的进步是它对“真”有了越来越清楚的认知,连自己都不信的东西能输出的去吗?二十一世纪是价值观的世纪。交个朋友要投缘,其实质是对事物的认知要相通,分歧不大,不是吃顿饭谁掏钱的事情。

这看上去似乎是扯远了,实际不,离开这些说什么也是绕弯子,没用。你见过西洋人把亚里士多德挂在嘴边上吗?我们就把儒释道挂在嘴边,刚才说了过去没有好与否,或者说有好坏也不重要,但是如果深究,你想过吗?我们为什么相对的缺乏创造力,这和儒家文化是有关系的。

杨佴旻《禁果》2012年 雕塑

另外,如果说传统,它也是我们骨子里的、血液里流淌的东西,继承传统不是继承某种外在形式。我们在做文化比较时往往不对等,不是放在一个层面上,比如,我们常常拿唐代的东西去跟别人当下的事物做比较,拿一个十亿人的首都去比一个一亿人首都的轨道交通,这样的长短,还有意义吗?

在中国,人们似乎对创造有一种天生的缺乏适应,一看,觉得跟过去的形式有距离了,就觉得这不是中国的了。错了!发展才有生命力,发展就是要和过去不同,它是中国的,但不是过去中国的了。在没有求真作为方向的时候,社会就会变的盲目,就容易无所适从,就容易反复,八九十年代谈创新,过了十年呢,又要回归。人类进程中用那么多的失败教训换来的经验不遵循,其实质就是不尊重规律,自己在原地转圈圈,成了走不出去的鬼打墙。

中国画,狭义的讲一般是指写意水墨画和工笔重彩,中国画是西洋绘画进入中国之后才有的概念。唐之前的中国画不是单色,宋朝的院体绘画也是以色彩和线刻画为主,此外,宋朝还有另外一类画家,他们以士大夫文人为主导。这些人没有受过当时的正统绘画训练,但是他们有很好的书写能力,也因为他们是士大夫,社会地位高,他们的导向能在上层产生影响,进而广大,于是他们笔下似与不似的绘画逐渐成为主流。当时似与不似在他们手里也是无奈之举,因为他们没有对物象的刻画能力,也只能画出一个大概的感觉来。这样的绘画起初是没有名份的,属于文人士大夫的自娱自乐。文人画这个称谓和当代农民画的叫法近似,为何当时叫文人画呢,因为没有名字,就以创作者自身的身份叫开了,也是为了与当时正统的院体画家区分。在中国这样一个官本位的国度,士大夫们的趣味比较容易传扬开去,并且在他们的推动下不断发展,中国美术史在这里拐了弯,自娱自乐基本也就成了中国绘画的传统,官位成了画家创作价值的重要标志。原本正统的院体画家,在当时却成为了格调不高、匠气的代表,在主流的位置上也退去了好几百年。古代画论“随类赋彩”是针对固有色而言的,山是什么颜色,画家就给它着什么颜色的意思。在文人画里,因为画面基本是单色,是把墨色用水分出浓淡来充当色彩,这里的随类赋彩就成了在墨色的基础上罩染一层类似的淡色。在文人画里色彩是辅助,是对不及色彩的一种补充,这让我想起几十年前在黑白照片上着色。

杨佴旻 《五月的楼兰》纸本设色 145x367cm 2016年

我开始在色彩上探索中国画,现在想想很偶然,因为一个自小就在单色里画画的人,其惯性往往使人忘记真正的色彩,甚至对色彩视而不见。在我上大学的时候,记的有一次我在教室画山水,我用赭石、花青在墨线皴擦出来的山势结构上染色,也就是古画论里的“随类赋彩”吧。我正画着,旁边看我画画的一个人就问我:“这么多颜色你为什么只用那两只,其它的颜色为什么不用?”当时我就愣住了,下意识的去数了数那一盒国画色,是十二支。是啊,这么多颜色干吗不用它呢!这个问题,画画的人往往不会注意,因为从小受的教育,习惯了,眼里只有墨色,对于真色彩已经看不见了。我不知道他是不是上苍派来的使者,但我知道,他那句话对于我很重要,我想我就是在那个时候开始,我有意无意的开始了在宣纸上真正的色彩探索。曾经有人问我青绿山水和我的水墨画的区别,青绿山水是用青、绿的单色进行刻画,和墨的单色意义差不多,是在同一个范畴里。

中国画有那么多种颜色,为什么用一种墨色稀释了,分出浓淡之后去充当色彩呢?除了前面所说的,这里还有文化以及心理的诸多因素,很复杂,不是今天这样一个对谈能够说的清楚的问题。这种现象存在于中国艺术史,可谓源远流长。中国画家用墨色、用单色进行探索,原来和如今很多人都在做,也有人做得很好,这条路上积累的经验多,依据多,画家们走的时间长,取得的成就大,但我认为在中国画这条大路上,不能只是这一条路,一定要有一条色彩的路,不然那是很遗憾的。我在色彩水墨画这条路上探索了几十年,我的色彩写意发展到今天可以说已经很成熟了。说到这里有必要谈一谈观念,换一个角度,我的新型水墨画怎么说它首先是观念的变化,从前人们一味地画单色,我认为是因为画家没有想过在这种材料上去用色彩,不是中国画家在色彩上无能,而是观念。今天,成熟的色彩水墨出现了,如果说人们在宣纸上有惧色心理的话,那么应该就解除了。如今还有一种思维定式,看到色彩就以为是西洋绘画,其实大错了,色彩不是西洋绘画所专属,色彩当然也属于东方,色彩是任何绘画的基础因素。

杨佴旻《咖啡店》125cmx97.5cm 1998年 纸本设色

记者:把现代性的内涵注入传统艺术之中是我们当下的口号,您怎么理解这种“现代性”的文化脉络,它具有普遍性意义吗?当下的艺术家应该怎么样去正视这一问题?

Y:对于每个国家,民族都有两个传统的存在,就中国而言,一个是自身五千年的发展史、文化史、艺术史给我们留下的优秀传统,另一个传统就是人类几千年发展所创造的人类所共有的传统经典。我们讲传统往往讲的只是中国自己的传统,总是孤立的去谈论本土文化,把自己置身于世界大格局之外,我觉得这是一个误区。中国和世界是互为一体的,我们要置身于世界大文化格局之中,围绕在这两个大传统,我们会更富有创造力。

关于传统与现代的文化脉络,现代和传统有实质的链带,但两者的意义有本质区别,不能混为一谈。如果面对自己的传统与现代,不能把两者的脉络处理清楚,则意味着会破坏传统,也就是说传统和现代是有分界线的。混为一谈是对经典的破坏,是对传统的破坏。融合意味着杂交,杂交水稻能让其生命力茁壮,传统与现代的杂交就未必纯粹了。对传统修修补补的改变是对经典的亵渎,其产生的结果也是尴尬的。传统和现代要有明白的阶分,只有明白什么是传统,什么是现代,现代人才知道自己该干什么。看看东洋或西洋,他们把传统和现代分界的很清晰,也正是清晰的分界才保证了当下的创造力和传统的纯粹性。

如今,文艺界惯于把传统和现代混为一谈,凡事必强调中国元素,结果是掉在过去出不来,因为我们眼里能看见的中国元素都是过去的,未来的中国元素需要现代人去创造,对于我们它是无形的未知的。你现在看到的中国元素必定是古人所造就的。

记者:您认为当下的全球化的文化状态,是一种良性的状态吗?这会不会是西方意识形态主导的一种极端的文化意识?中国当代艺术家要怎么样去面对?

Y:世界要走向现代,我想这基本已是共识。现代化意味着标准化,我们的衣着、我们所使用的交通工具、通讯工具,世界都一样,非洲的酋长也在用松下电器、也在坐奔驰车,孩子都在玩儿中国玩具,这是现代的一种状态。西方确实在现代化这条路上走得早,一旦走得早,人们就觉得西方在做主导,我不这样认为,我觉得我们也在产生现代的影响。这种影响还不光是物质层面的,更要是文化层面上的。

我看过电视里播放一个中国礼仪的宣传片,里面有个小女孩,身着民国前的衣裳,当时我就想难道我们当下的孩子就承载不了当下的中国吗?使用这样一个孩子的形象不是愧对了我们今天的孩子吗?中国元素,不要被幻象迷惑着,真正的中国元素恰恰就在当下。世界走到现在,很多东西到了一定程度就不存在东西方了,东西方被大洋隔开,那水下面是连在一起的。文化或者艺术,我们的传统已经贡献于世界了,就不要再纠结过去。在现代化的过程中,我们是一个后来者,但中国有句话叫:后来者居上。

回来说水墨画,它可是我们真正的原创,它一旦完成从方言到国际语境的转换,它对世界的影响将是中华民族对于世界原产的贡献。任何一种语言都曾经是方言,油画亦是如此。我认为世界有两种主要绘画语言,一个是水墨画,一个是油画。水墨画正在成为世界绘画的主流。

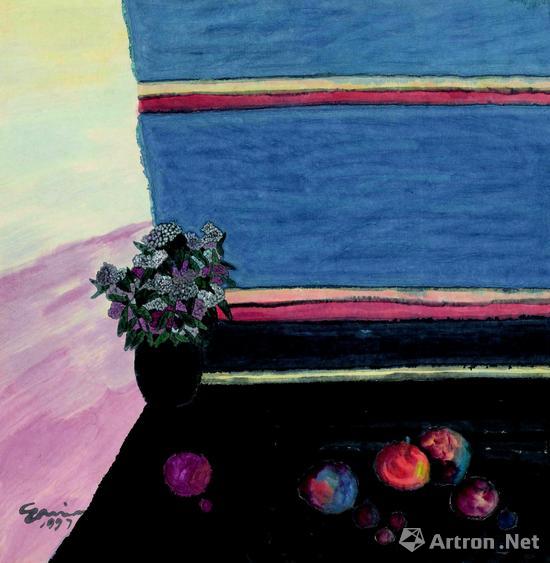

杨佴旻《寂静的天》70 cm×68cm 1997年作 纸本设色

记者:您曾在南艺用五年的时间研习艺术理论并获博士头衔,这是您在从事绘画多年以后的转型,可能您不会把理论家的名头冠在自己身上,肯定也不会把理论束缚您的创作,但这其中有一股什么样的力量让您把注脚定格在艺术理论方面的潜修?

Y:这确实是一种转型,画画和做文章确实太不一样,我现在也没有顺过来。

当时我在国外已经很多年了,看到了很多和我们不同的东西,也有很多想法,想把十几年在国外看到听到想到的写成一篇有价值的文章,而要完成这篇文章我认为只有重新回到校园才可能完成,也是觉得自己本身理论方面的培养远远不够,所以决定去读博士。当时正是国学热的时候,我请求导师,就选定国学为我完成博士论文的基础课程。当时很神圣的感觉。开始的一年基本都是国学课,《大学》、《中庸》、《公羊传》、《论语》、《史记》、《儒家》、《孟子》等,还有一点山水画,有时间也去旁听。我的国学课教授是史金城先生,当时史先生八十岁,身体棒棒的,一节课都是站着讲,偶尔抽点烟。一年后,基础课结束,我的最终得分大概是九十分,我记不大清楚了。我觉得,国学吧,很好玩,有很多很经典的小故事。国学里的很多高人都是做着看似很智慧很有趣,但又很无聊的事情。国学的精髓自不必说,但拿到现在国学不能治国,倒是成了很多人显摆的物料。我们的传统也有很多糟粕的东西。

儒学作为中国经典思想的代表,对于社会它似乎没有后浪推前浪的孕育力,它的后人怎么就团缩在它的襟抱里出不来了呢?儒家文化教人做君子。让中国人承认自己是小人很难,别说有罪了。君子基本就是完人了,所以中国人不懂反省,不反省就不会进步。基督教文化,人都是有罪的,需要救赎,越是笃信越是觉得自己罪孽深重,他们不停的反省,反省的结果就是距离“真”更近,因此社会的进步也显而易见。美国,几十年前黑人进白人车厢是要被扔出去的,现在他们有了黑人总统。

记者:从您的绘画作品中看出您的艺术思想与文化情怀是诗意的、反暴力的,遵循自然之道的,你是否很偏爱这样的艺术之道?

Y:这是我所追求的。我的绘画就是要创造一种美的,唤起人们内心深处可能被现实屏蔽了的美好的。这源于我的心性,我不希望看到社会暴力、我相信人是最美好的一种生物。我认为美才是人类的精神世界、灵魂的本源。多年以来,我尽量保持单纯的心态,和相对纯粹的生活状态。

杨佴旻《无尽太行》120X120cm 2008年 纸本设色

记者:您觉得什么是最理想的艺术创作状态?您对您独创的“杨氏彩墨”有没有更深层面的思路?

Y:安静吧。安静的环境促进我的绘画创作,与此同时绘画创作也让我的心态变得安静。

对于"杨氏彩墨"的称谓,我不太赞同。彩墨是近现代以来才有的名词,最早并没有这一名称,水墨就叫水墨,后来为了与单色的水墨画作区分,才演变出“彩墨”的叫法。彩墨这个词最早从日本传过来。

我认为,水墨画不能因为变化了就叫它彩墨,怎么发展它还是水墨画。绘画的形式在发展,有不同的阶段和过程,它的基本材质没改变名称就不能变。比如油画,从古希腊文艺复兴到现代,从形式到创作发生了很大的变化,但它还是叫油画。名字是父母起的,并没有在人的成长阶段而改名字,属性固定了。有理论家称我的画为杨氏水墨、杨氏色彩水墨。在色彩上做探索的水墨画家很多,已经近百年了。

中国画的现代和中国文学的现代化同时代起步。胡适先生写他的第一本新诗集《尝试集》今年正好是一百年,从古典到现代,文学已经很好的完成了它的转型。但水墨画就没有那么到位,还在过去纠缠。文学早已告别了之乎者也,水墨画却还之乎者也的画着,可见绘画的社会到达力有限,因此,有人试图拿绘画做改写历史的大文章其实际意义不大。

杨佴旻《沐春》69x60cm 2016年 纸本设色

记者:杨老师,您曾经提及,您的父亲是工匠,由此您从小接触到手工艺、绘画和篆刻等,得到民间艺术熏陶,获得了扎实的“童子功”,这对你后来的人生道路有着怎样的影响?

Y:这种影响是深刻的,深入骨髓的。就像前面所说:传统是什么?它是你血液里的、骨子里的东西;家乡是什么?它是你魂牵梦绕,走到哪里都不会忘记的地方,它是一个人灵魂的原点。有的人觉得传统可以丢掉,有的人担心传统会丢掉,如果说能丢掉的话那也只是表面的传统,真正的传统已经渗入到我们的血液里,丢不了。

杨佴旻《周末》32.2×56.4cm 2002年作 纸本设色

记者:您年轻的时候是个不安分的人,给自己安排了一场场“说走就走的旅行”,在这些旅途中,您曾经踏足过大漠、戈壁或者海边,哪些地方让您感触良深,并对您的艺术创作影响巨大呢?

Y:我现在也很年轻。年轻时确实去过很多地方,现在我也是说走就走,有了周密计划的旅行还有什么意思?印象最深影响最大的,应该还是家乡曲阳的山山水水。小时候走的虽说不够远,印象确实最深的。原来我喜欢画名山,现在只有画太行山我才有感觉。曲阳有山有平原,有定窑遗址、北岳庙。曲阳石雕从北魏时期就很出色,学界有“曲阳思维像”之说,可见曲阳石雕不一般。

另外,在欧洲旅行感觉好,那是一个由很多国家却没有国界的地方。其实有时候想想,我们太强调界限了。以前的交通不发达,要去哪里特别费劲,如今我们身处信息化时代,要知道那个地方的信息,要去哪里都特别方便。有一天世界的栅栏都拆除了,多好。

中国的国土那么大,对世界的贡献也应该大。近现代,中国拿来了很多别人的东西:科技、医疗,为我们的生活、生命都创造了许多优越的条件。我们要拿什么来贡献世界呢?这是我们应该想的,也是我现在努力去做的事情。

我在国外办展览,做当代艺术,虽然小也是一种贡献吧,我希望有更多的人去做,即便是一点小事。

记者:请杨老师谈一谈您本人的宗教信仰,可以吗?

Y:我信仰艺术,艺术是我的宗教。

《自然·环境》世界艺术计划行走在街头

上一篇:尚荣:文化传承 以塑心像

下一篇:创意不打烊,意大利艺术家的木雕