大地艺术与摄影:彻底的眩晕

时间:2017-06-23 来源: 艺术中国 作者: 艺术中国

在艺术中,摄影往往扮演着一个不咸不淡的记录角色。尽管摄影充当了双眼的延伸与义肢,将我们的视野带到了前所未有的远方,它的出现也并未赢得多少艺术爱好者的感激;顶多是作为某种证明为人们增添了几分安全感。原因之一固然在于摄影不可避免的失真。就像艺术史入门的老教授再三强调的一样,印刷品是万万不可轻信的--照片呈现的颜色永远要相差几度、尺寸比例也往往具有误导性(尽管这样的警告极少从现当代艺术研究者口中听到)。

然而另一方面,摄影暗示的代替性也是让人隐约心生恐惧的。然而这种审美原教旨主义往往经不住推敲,因为想象中的那个尽善尽美、始终如一的艺术从未存在。美术馆里那件所谓镇馆之宝的古希腊雕像原本不过就是罗马时期的山寨复制品,又在几番战乱与盗卖中将原有的部件丢了个差不离,更不要提在审美风潮变迁中几经藏家与文物修复专家的磨损消耗了。退一步讲,即便这具物质遗体还得以苟延残喘,艺术生命原有的流光异彩恐怕也早已消失殆尽。尽管人们总是抱着美好的愿望,期冀艺术可以存活于自己的生命周期之外甚至永存于世,现实往往事与愿违。

既然艺术生命总有终结的一天,那影像记录可以延缓或阻止这一天的到来吗?第一反应大概是不能;摄影不过是原型的替身,不得已时退而求其次的选择怎么可能代替主体呢?但如果主体的一部分就是摄影怎么办?如果主体的一部分只能通过摄影企及怎么办?如果主体本身并非可被摄影捕捉的实体怎么办?这些问题在上个世纪观念主义盛行的六七十年代变得更加迫在眉睫,对于同时期的大地艺术而言尤为如此。

大地艺术(Land Art 或者 Earth Art)的概念最早由美国艺术家罗伯特·史密森(Robert Smithson)提出,泛指一种在自然土地上开展的艺术实践,多具有地理位置偏远、人迹罕至、规模巨大等特点。土地本身就带有一定劳作意味,早期的大地艺术更是常发挥愚公移山精神,在艺术家辛勤隐忍的反复劳作中开辟奇观异景。土地象征着与人类文明的割裂,而大地艺术的核心诉求之一即为带领艺术出走。这种出走一方面指离开画廊进入自然景观,另一方面也是要挣脱藏家画廊主艺术家三位一体的话语结构,不仅在审美上与迎合市场的抽象表达主义划清界限,更重要的是,将艺术带离现有的审美一家独大的考量体系。

回归土地在此成了解放的第一步。然而脱离传统经济体系的大地艺术难免在实际操作中难免遇到不少困难。首先,这种艺术的展示就是一个难题;画廊无法将作品引进狭小的展览空间,观众也很少具备亲临作品现场的条件。其次,传统的收藏机制也面临着挑战,对藏家来说怎样才能真正“拥有”一个千里之外仿佛天外来客摆下的神秘矩阵呢?再加上长期曝露于风吹日晒的条件不利于艺术品保存,而定期维护又需要大量的人力物资,这对于原本就缺失藏家赞助基础的大地艺术来说无疑是雪上加霜。然而文化资本市场的消化演变能力从来是不容小觑的,摄影很快就成为了缓解这些问题的一条龙方案。

当地媒体《伊萨卡日报(Ithaca Journal)》对“大地艺术”展览的评论报道 1969年2月22日

人们当时早已深谙图像传播的厉害,这大概也是为什么1969年威洛比·夏普(Willoughby Sharp)在纽约上州的康奈尔大学组织“大地艺术(Earth Art)”展览时,不惜花费重金为来自纽约的艺评人与摄影记者安排专机接送。这个对于大地艺术有着独特历史意义的展览形式新颖,其中所有作品均为此次展览专门创作,并在展后安排拆除;艺术家可以按需选择在室内或室外创作,唯一要求是每人在过程中都必须要接触泥土。随着布展日程的推进,夏普逐渐意识到这个不同寻常的展览同样需要、甚至比传统艺术展览更需要一份完整的记录档案。当夏普得知展方无意在开幕前制作画册时(美术馆在展览开幕次年出版了配有四十余张照片简单画册),他找到了大四在读的体育摄影记者玛丽莲·丽芙琴(Marilyn Rivchin),委托她事无巨细地记录所有艺术家的创作过程,并将自己一千美金的策展费用分给她一大半用于胶卷购置。而丽芙琴最终拍摄了将近6000英尺(约1.83千米)的无声黑白胶卷,由夏普选取部分剪辑成了纪录影片。出于同样的担忧考虑,夏普甚至还干脆在同年出版了自己的艺术杂志《雪崩(Avalanche)》,而第一期收录了不少展览相关访谈与评论文章,实则承担了展览画册的角色。

“大地艺术”展览开幕现场艺术家合影 image courtesy Herbert F。 Johnson Museum of Art at Cornell University

除了后续的记录,大地艺术的展览本身通常也不乏照片的身影,事实上大多数作品都是以影像或草稿图的方式呈现在展厅的。而艺术家们对于照片记录的态度不尽相同,其中不乏有如沃尔特·玛利亚(Walter de Maria)一样强行控制作品信息流出的每寸细节,将解释权牢牢掌控在手的。然而出于希望自己的作品长久流传的考虑,其余大多数艺术家恐怕也在创作过程中不自知地贯彻了一种摄影意识,即按照想象中的最终摄影成像角度来安排艺术的起伏。对于往往先接触照片后体验实景的观众来说,大地艺术的影像也直接决定了他们介入实物景观的路径,煽动他们在脑中下意识地重复沿行镜头的轨迹。

大地艺术的核心人物罗伯特·史密森(Robert Smithson)对于照片记录倒是并没有严苛的规定,他最感兴趣是艺术在时间长河中的变迁与流逝。从某种程度上来说,他体现的是一种真正的反记录式的七十年代嬉皮精神,一种对于飘忽不定的不安全感的彻底背弃。他相信在更为广袤的时间轴上,一切都会像熵的运动一样最终回归无序。史密森曾经发表过这样一段著名的见解,“我对铸造雕塑没有多大兴趣,我感兴趣的是那些经由人的目光洗礼而转变成艺术的作品”。而史密森正是借助镜头投射出了艺术家的凝视目光,通过限定取景边框将无序的野生自然转化成为个人创作。

大地艺术往往依赖于档案式的展览方式,通过作品的航拍影像、当地地图、解说文字,甚至石土取样等道具来辅助诱发人们对于荒野原型的幻想。这些道具本身并不因其美学意义而存在,它们充当的不过是一个打开作品的切入点,史密森称这种室内装置为“非场所(Non-site)”,与室外原型的“场所(Site)”形成对立所指。而其中的影像自身的逻辑又与“非场所”的概念十分接近,因为所有的记录式影像也都必须借助于这样一个潜在的所指,唯有参照原型在观看者脑中被成功唤起时平行时空的二维影像才得以成立,影像所谓的内容主旨也必须借助回溯本体才得以企及。

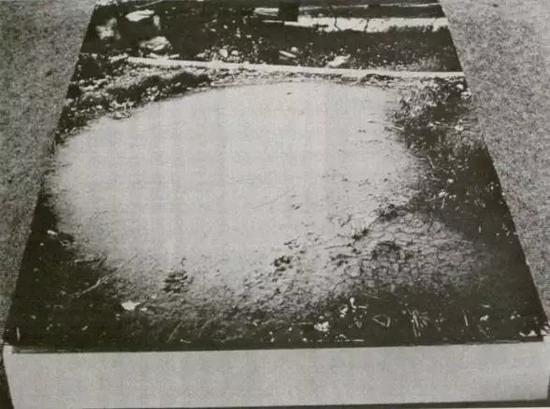

《狗的爪印(平台)》,1969,罗伯特·史密森 image courtesy Museum of Modern Art, Vienna; Ludwig Collection, Aachen

《狗的爪印--“摄影标记”》,1968,罗伯特·史密森 Estate of Robert Smithson

影像与场所、影像与非场所这两组辩证关系在史密森的作品《狗的爪印(Dog Tracks)》中依次呈现。史密森在家附近闲逛时发现了一串围绕一畦水洼的小狗爪印,他将这个场景拍摄下来,并连带地图和解说文字一起组成了《狗的爪印》。然而作品至此还未结束,之后史密森把这张照片带回了事件发生地,并模仿水洼的角度将其平置于地面,用镜头再次捕捉下这个场景并命名新照片为《摄影标记(Photo-markers)》。新照片描绘了一种远离日常的奇异感受,在此实体场所与二维照片都“降格”成了参照物,而投射到自然中毫无警惕的目光竟然将人工照片映入眼帘,不免让观众心生恍惚。而时隔一年之后在多旺画廊(Dwan Gallery)的个展中,史密森第三次玩弄了《狗的爪印》的真假虚实,这次选择将照片放大印刷摆放在一个离画廊地面几十公分高的台子上。史密森不仅用镜头捕捉了远方的“野生”,将无边的风景转化成了可供把玩的物,还颇为讽刺地将它造成了一个真实的、三维立体的物,只不过奠基此物的喻体框架早已被艺术家以注定崩塌的螺旋式逻辑偷梁换柱了。

《破碎的圆/螺旋山丘》,1971,罗伯特·史密森

image courtesy Paris Riview

史密森所热衷的并不是什么三流的学究式廉价诡辩,隐喻与互文的机制从来与大地艺术的核心逻辑息息相关。如果说大地艺术是一种出走的艺术,那这种出走与人类集体投射于荒野自然的浪漫想象绝无相关,而史密森揭露的正是这种回望式瞭望的虚伪。史密森的态度在另一件作品《破碎的圆/螺旋山丘(Broken Circle/Spiral Hill)》中得到了更加直观的体现。这件作品两部分组成:水中一个英文字母“e”型的迷你水岛,和岸上一个体积略小的螺旋式上升山丘遥相呼应。山丘是史密森在完成水中部分后执意增加的,他认为平地的观看条件无法使观众将水景全部纳入眼底。然而史密森并没有直接建筑一个简单的高台,而是要观众沿着螺旋路径逐步上升,并在登高过程中用眼角收纳不远处水中的破碎圆形,而这样一来圆形叫人给看得更加支离破碎,在断断续续中演绎出观众心中的投射与延续。

《双重否定》,1969,迈克尔·海泽

image courtesy LA Weekly

在另一件经典的大地艺术作品《双重否定(Double Negative)》中,艺术家迈克尔·海泽(Michael Heizer)在内华达州沙漠的两个相对山峰上各挖出一道巨型鸿沟,一共移走24万吨的石土。有趣的是,大多数关于《双重否定》的摄影作品并非从航拍角度完整纳入两道鸿沟,而是往往身处一个瞭望远方对面的另一个。倘若此时有个人从对面的鸿沟也探望过来,那这面的人恐怕要怀疑自己看到的是镜像了吧。双重否定字面上理解是两道鸿沟,然而也是一种终极的指代缺失与彻头彻尾的虚无。一个人如何能想象自己在世界中的消失?海泽在作品中给出了自己的回答。

大地艺术的续集至今还在世界各地书写着,然而内核早已不尽相同;比如在中国,松散定义下的大地艺术往往围绕着土地的行政与经济属性做文章。从某种角度来说,七十年代美国大地艺术家所自觉思考的一种形而上的时空置换意识在艺术史上是独一无二的。最为经典的大地艺术往往能激发一种彻底的眩晕,通过模糊思考主体与时空坐标,在秩序的缺失中重启自我机制的架构与空转。影像为大地艺术的记录难题提供了一套实用的解决方案,但它们的关系又绝非便利的巧合得以囊括;二者在断裂与缺失中惺惺相惜、互为映照,然而也引发了彼此的致命决堤。