聂婷:中国艺术如何形塑一个人——福开森的一生

时间:2017-10-11 来源:艺术史与考古 作者:艺术史与考古

福开森从19世纪80年代开始担任传教士,19世纪90年代成为清朝政府的顾问,20世纪10年代成为艺术品买卖商人。直到20世纪20年代(60多岁时)他才成为富裕的收藏家与研究者。福开森把自身抱负与对中国艺术的热忱相结合,促使他成为今日我们记忆的模样。他的成功也有赖于时值现代化过程之中国与具文化企图之美国,渐渐地将中国文物视作为艺术。

加拿大牧师之子如何成为中国艺术专家?

福开森生于加拿大安大略省邻近多伦多的地区,是卫理公会牧师之子。福开森家境清贫,他18岁离家之后,便开始自食其力。多年之后,福开森某次于北京度过圣诞节,如此描述自己送给仆役们儿女的礼物:“每个小孩拿到一个装有水果糖和坚果的袋子,以及红纸包装的礼物,还有一些蛋糕与糖葫芦。这些远丰富于我孩提时父母所能给予的。”(注1)

福开森离开加拿大前往美国波士顿大学(福开森经常被称为美国人,事实上他于1892年归化为美国公民。如同当时加拿大人的想法:比起英国,他对于美国的认同感还更强烈)。他在此获得大学学位,并且以一年的时间完成神学院的学业。当时波士顿大学并没有提供艺术史课程,福开森的中国艺术史知识全为自修而得。

接触菁英阶层:盛宣怀与摩根

1887年,福开森带着新婚妻子到中国担任传教士。他负责为南京卫理公会教区创办西式大学。他与清朝官员交涉,计划购买校地、翻译书籍、开班授课,并待在学校躲过排洋骚乱时期。1897年1月,首届的七位男学生从今日我们所称的南京大学毕业。

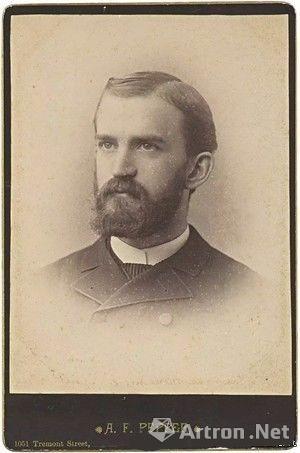

福开森。1887年摄于美国波士顿,出自福开森家族报告,美国华盛顿史密森协会佛利尔与沙可乐博物馆档案,1999年Peter Ferguson赠与,摄影/波士顿A. H. Pepper Studio

福开森成功地创办南京大学,引起清朝政府杰出的改革者盛宣怀的注意。1897年,福开森在盛宣怀的邀请下,移居上海创办西学的新学校--南洋公学,即今日上海最负盛名的学校之一--交通大学。当时福开森宣称基于经济因素而离开神职:他有五个小孩,而为了养家以及创办南京大学,已经使他负债累累。不过,福开森应该是渴望发挥自己的能力、企图在工作上开启更大的格局而非迫于经济因素离职的。

直至1912年之前,福开森一直与盛宣怀合作密切,先是担任南洋公学的校长、然后成为盛宣怀的外国人顾问。福开森于1903年获聘担任中国铁路局首席秘书,当时的局长即为盛宣怀。身为秘书,福开森有机会与实业家约翰·皮尔庞特·摩根(J. P. Morgan,1837-1913)接触。摩根是建造中国粤汉铁路公司的主要股东,同时也是纽约大都会艺术博物馆董事会的主席。福开森在中国建立的人际网络,也让他结识了美国上流阶层的菁英人士。

福开森因为盛宣怀工作而备受关注,促使其他清朝官员也聘用他担任顾问,其中最重要的官员是端方(1861-1911)。在1900年代,福开森一方面透过与端方的关系,另一方面其本身也积极地运作,参与以下几方面的发展:(1)清代的收藏文化;(2)关注中国如何用西式方法展览艺术品;(3)西方对中国古董兴趣持续的增长。

金石学家的启发:端方

端方为满人,1901至1904年为湖北巡抚,后于1906至1909年担任两江总督(“两江”包括江苏、江西、安徽与上海;首府为南京)。端方属于金石学精英圈的一员,他在1904年左右收集到一批十分有价值的中国青铜器、石碑、玉器、拓本以及书画。

金石学是晚清的显学。清朝的古物研究者--即金石家,主要研究刻于金属、石材等古物上的文字。他们搜集青铜器、玉器以及石碑,透过拓本的形式,分享这些古物与文字。在19世纪以及20世纪早期,能获得全形拓是一件重要的事情。要制作一个全形拓,工匠必须将器物的各部分拓本细心组合成一个看似立体的图像。金石家以这种形式的图片,为收藏目录配图。有时他们也会将拓片装裱为卷轴,拓片旁边会有题跋,并把题跋视为收藏的一部分。

曾为福开森所收藏的“芮伯壶”全形拓,南京大学博物馆藏,摄影/Lara Netting

美国人福开森与满人收藏家端方的密切接触大约在1906至1909年间,此时端方担任两江总督,而福开森则是他的顾问。以下是福开森拜访端方南京住所时留下记录:“与端方的接触,为我开启了鉴赏青铜器之门??数个待在代表皇权的南京衙门的夜晚,我与他并坐,享用放置在大诸葛鼓上的晚餐,而我们坐在小的鼓上面。藉由藏家展示新获得的青铜器宝物,这般场合的特殊性随之提高。”(注2)

对福开森来说,这的确是非常特殊的场合,过去他从未被邀请参加这类艺术鉴赏活动。在多伦多时没有,因为当时那里连一间美术馆也没有;更不用说在波士顿,福开森与那些鉴赏美术品的菁英并没有交集。这种雅集燃起了福开森对中国美术的热情。

也许是在这样的场合里,福开森从端方处获得了金石拓片。福开森很可能无法回赠任何相似的物品,但在单向的赠与中,他也参与了传统金石学交换拓片的活动。在一件包含两个汉代画像砖拓本的卷轴上,端方向福开森表达了祝福之意,并且记下赠与拓片的时间--公元1909年。端方推动中国古文物的态度,正如同收藏文物一般精力充沛。正是他的拓展,福开森得以深入金石传统。

当时美国重要的亚洲艺术收藏家查尔斯·朗·佛利尔(Charles Freer),在1909年拜访了端方;而日本美术杂志《国华》的编者泷清一(1874-1945)也于1910年拜访了端方。端方这位两江总督实为试图用西方展览方式展示中国艺术的先锋者,例如端方曾于1904年挑选一批古文物赴美国密苏里州圣路易斯“路易斯安那展览会”;在1908年,他运送数件作品参加由皇家亚洲协会上海北中国分会所赞助的“中国古代瓷器与艺术品展”。这其中包括了一件三国魏的房屋模型以及两件汉代、隋代的瓶子。

在学习欣赏端方收藏的同时,福开森已是上海皇家亚洲协会的主要成员了。在协会中,他促进将中国文物视为艺术品的热潮。福开森是策划“中国古代瓷器与艺术品展”的组织者之一,这次展览将西方人士与清代官员的收藏齐聚一堂。英国学者尼可·皮尔斯(Nick Pearce)曾称此展为上海第一个展览(注3),展览极为成功。在此之后,委员会不断讨论要在协会的美术馆展览艺术品,但这个想法遭到回绝,因为以“中国艺术品与考古”为题的展览花费太昂贵了(注4)。取而代之的是委员会为图书馆挑选中国艺术相关的出版物,例如《国华》。此外,委员会成员亦欢迎佛利尔参与1911年的会议,并且收下了佛利尔在龙门石窟拍摄的两大册照片。

上海皇家亚洲协会的状况,清晰地反映出西方、日本与中国等地人士日渐着迷于中国艺术与考古学。日本与西方探险者探索龙门石窟等遗址发掘便是驱动因素之一,一如端方所赞助的该场国际展览。

危机与转机:1911年辛亥革命

为大都会寻觅宝藏

1911年是中国历史重要的一年,也是福开森职涯的关键年。当福开森迈向中国艺术鉴赏家之路,革命也在此时袭来。起初,他被艺术鉴赏与展览这个既古典又现代的领域吸引了,他十分熟悉端方的众多收藏,并且协助策划了一场重要的展览。然而对福开森而言,要成为中国源远流长艺术与金石学圈子内的行家,仍有一条很长的路。

1911年的辛亥革命,中止了福开森在清廷的工作,迫使他需要寻找新收入来源。此时他已有八个孩子,在中国与波士顿两地都有房子,1911年时他还赊欠了次子查理在哈佛的学费。福开森从他拥有的报社--《新闻报》获取重要收入,但失去清廷这份薪水当然对他产生影响,因而他试图藉由经营中国艺术的买卖来弥补收入的缺口。

美国博物馆渴求中国艺术品

1912年,福开森在前往美国的一趟旅程中,说服了大都会艺术博物馆董事会主席摩根和副主席罗伯特·德佛斯特(Robert W. DeForest),他能胜任博物馆第一批中国艺术文物的挑选工作。而摩根和德佛斯特也注意到,彼时日本的艺术史家冈仓天心已为波士顿美术馆选购一批中国艺术品,充实他们本来就突出的亚洲艺术收藏;至于已经向美国国有的史密森协会承诺捐赠其收藏的佛利尔,也从他活动于中国的1909年开始就聚焦购藏中国绘画,直到1919年过世为止。相较之下,那时的大都会艺术博物馆馆藏为明清瓷器,其中还包括一些从摩根收藏借来的,但是绘画只有十件。而福开森正是可以协助大都会扩张馆藏以迎头赶上竞争对手的人选。

当时渴求中国艺术品的主要原因之一,是美国博物馆的快速成长。大都会艺术博物馆与波士顿美术馆成立于19世纪70年代、并在20世纪10年代扩张。其他的博物馆此时才在策划阶段,例如佛利尔美术馆、克利夫兰美术馆。这些美术馆相当专业,他们受过精良训练的策展人只寻求高质量的原作,而不要曾在美国首个艺廊展示过的复制品。就中国艺术而言,波士顿美术馆、佛利尔美术馆、大都会博物馆渴求中国绘画、佛教雕塑以及重要古代文物,他们不再对19世纪晚期曾吸引西方收藏家的皇家瓷器与装饰艺术品感兴趣。

1912年夏天,大都会艺术博物馆的董事会预付福开森高达五万美元的预算,为博物馆购买绘画、青铜器与古代陶瓷,福开森以绘画为优先项目。他在1912年六月抵达北京,发现一批就他看来属高质量的绘画。同年12月,福开森寄送120件绘画到纽约,在第一批船运的作品中,包括了归属在宋、元著名画家名下的手卷,及两套明代扇面和一套六开正统派画家册页。

然而当这些作品运抵纽约,博物馆的人员并不满意,德佛斯特要求福开森不要再买这类作品,不过他已经用尽了五万美元。福开森无法放弃这个他认为购买画作的大好机会,于是用自己的财产购买70多件绘画,并在1913年11月亲自带去纽约。他的雇主只愿意购买第二批的一半,不过,福开森愿意提供其余的一半作为礼物赠送给大都会,并坚持这些绘画收藏是代表中国绘画发展面貌的一部分。

与冈仓天心、内藤湖南竞争中国古画

对在中国艺术领域仍是新手的福开森来说,怎么样能够找到所有他想要的中国绘画?他最初是透过一位上海官员(道台)蔡乃煌(1860-1916)购买,蔡乃煌曾协助他从清代高级官员徐郙的收藏买了七件绘画。这七件包括了:传宋董源真迹的山水画,福开森认为是十世纪董源所画。现今认为是17世纪或更晚的佚名画家,有蔡乃煌1912年的题跋。以及福开森认为出自郭熙的《山水景物》,现今认为是17世纪或者更晚的佚名画家,亦有蔡乃煌1912年题跋。蔡氏在1912年写下长跋,确认这些作品归属于10至11世纪的大师,这点使他的诚信令人怀疑。更被人们谴责的是,福开森记载了蔡氏还有一些不愿出售的画作,这说明了只要蔡乃煌能说服福开森购买明清时代绘制的“郭熙”,他就不需要帮福开森寻找更古老的作品。

佚名传宋董源,《真迹》,清代18-19世纪,绢本水墨手卷,39.1×717.6厘米,美国大都会艺术博物馆藏,图为局部。John Stewart Kennedy Fund,1913(13.100.28),©The Metropolitan Museum of Art

一段时间之后,福开森开始接触两位北京艺术界较为知名的人物——完颜景贤与金城。完颜景贤(1875-1931)是出身满洲的鉴赏家与古董商,协助端方打造其绘画收藏。1913年福开森在景贤家中看了七张画作,包括李成《读碑窠石图》(现为日本大阪市立美术馆收藏)以及《十马图》,福开森被告知《十马图》断为唐代,因此在与景贤一起观看的画作中,福开森只买下这件作品。相较于福开森购买了一件,冈仓天心在1911至1912年间,至少替波士顿美术馆向景贤买进了四件手卷,这批作品包括旧传为董源的《平林霁色图》、仇英《弹箜篌图》等。显然,景贤并没有给福开森机会购买如他提供给冈仓天心那般具有质量的古画。

第二位值得注意的联系人--金城(1867-1926),他身兼艺术家、收藏家及民国政府国务秘书。金城协助福开森购买了《墨竹谱》,福开森当时认为是元代吴镇所画,这件作品来自另一位满洲收藏家宝熙。另外,福开森曾以为是清代正统派画家的扇面,也是来自宝熙的收藏,但没有记录表示此作与金城有关。这些扇面旧传为王原祁与王时敏所画,现在看来都是托名伪作。然而,美国收藏中确实有来自金城收藏的重要画作:如大都会博物馆收藏的罗聘《饮筱园》,其上即有金城鉴藏印,虽然这是福开森从北京古董市场--琉璃厂的德宝斋所购得的;佛利尔美术馆也有四件定为宋或元代的作品,上面钤盖金城的藏印,包括12世纪的《解鞍调箭图》。同样的情况再次发生--金城显然也拥有好的古画,但是他也没有提供给福开森。

罗聘,《饮筱园》,清代1773年,纸本墨彩立轴,80×54.6厘米,美国大都会艺术博物馆藏。John Stewart Kennedy Fund,1913(13.220.34),©The Metropolitan Museum of Art

福开森还从琉璃厂的古董店买了一些不错的作品。有两套便宜的48开明清扇面册页来自德宝斋,48开并非小数目,而这两套册页包含了大部分今日大都会博物馆视为有价值的福开森收藏,最好的作品之一是项圣谟的《梅开枝梢》。福开森还从德宝斋购买了一套他认为是宋元时代的册页作品。第二套册页来自“北平的Hsu Ling-hou”(目前尚未被辨识出来),这套册页中的数开现在被定为明、清两代所画,不过,其中仍不乏较早的佳作,例如《待渡图》。

项圣谟,《梅开枝梢》,明代,金笺水墨扇面,16.5×50.8厘米,美国大都会艺术博物馆藏。John Stewart KennedyFund, 1913(13.100.55),©The MetropolitanMuseum of Art

佚名,《待渡图》,宋13世纪早期,绢本水墨团扇,25.1×25.7厘米,美国大都会艺术博物馆藏。John Stewart Kennedy Fund,1913(13.100.117),©The Metropolitan Museum of Art

前述曾提到冈仓天心向完颜景贤购买画作,实际上,冈仓氏并非福开森在北京要面对的唯一竞争者。日本汉学家兼艺术古董商内藤湖南(1866-1934),在1930年代记录了一些原为完颜景贤收藏的传宋代绘画,几件传来“我邦”(日本),这当中有一半为阿部房次郎(1868-1937)所藏(注5),内藤氏在向这位大阪织品大亨介绍景贤所藏的古画作品时,扮演了关键的角色。阿部房次郎所藏中国艺术品在1943年捐赠大阪市立美术馆,其中就有北宋的《读碑窠石图》,福开森曾于1913年在景贤家中见过,但是并没有购买。

福开森搞砸了吗?

在1912年,大都会博物馆与福开森共同面对一个难题:纽约的博物馆想要重要且高质量的中国艺术品,但是福开森无法胜任筛选的工作。福开森过去十年来从事的艺术相关活动,并非在于培养他辨别中国绘画的伪作,对他而言,最困难的是中国绘画的原作、摹本以及伪作之间认定上的模糊地带。在中国,拥有或贩卖一件伪作并不是那么可耻的事情,艺术史家方闻曾如此说明:“如果有人轻信去购买、并从伪作中获得乐趣,那何必糟蹋穷人的幻想?”(注6)福开森在1912年的任务,并非任何一个西方人都能够圆满达成的。佛利尔有充足的艺术鉴别经验,他成功地从提供者手中取得相当好的绘画。但是和福开森一样,佛利尔也曾在误鉴是宋元画作的状况下,无意间买下许多明清绘画。长久以来福开森被认为从中国鉴赏家学习了相关知识,以下也会论及他从其中学到的程度有多少。但大都会艺术博物馆正值创馆初期,还是应该要聘雇日本训练的艺术史学者或者汉学家会比较好。

那么,这样是否意味福开森搞砸了呢?其实不然,对大都会博物馆以及福开森来说,这是一个变动的、但是充满生产力的中国艺术收藏的开端。大都会博物馆得到一些很好的早期绘画,以及更多直到今日仍有价值的明清作品。对福开森而言,在北京与古董商碰面、为纽约的博物馆选购绘画,同时为了制作图录而仔细的阅读传统中国文献,是成为学者以及鉴藏家的重要过程。

福开森与大都会的合约终止于1914年初。辨识中国绘画原作这类的困难并未打击福开森,他反而相信这是一次购买艺术品的特别时机。接下来近五年的时间,他作为中介者活跃于美国买家与北京卖家之间。在为大都会博物馆花费五万美元购藏艺术品后,福开森已是位公认的知名买家。中国首都的古董商和持有收藏的家族与他接触,提供欲出售的物品。许多美国博物馆藏有福开森1910年代购得的作品。举例来说,福开森代表佛利尔在1914年买下端方家族提供的《洛神赋图》,这是端方家族最著名的收藏品之一;克利夫兰美术馆的理事给了福开森一万五千美元,为该馆1916年开馆购买艺术品;在1915年,宾州大学商借并随即买下了30件福开森在1914年末于纽约KnoedlerGallery展示的作品。可以说,美国博物馆的发展终于和中国绘画与古文物史无前例地产生了密切的关联。于此同时,如佛利尔等先驱的收藏家,也使得这些文物更广为人知,结果使博物馆的领导者认为中国艺术是必要的收藏。而福开森便是少数从这样的需求中获利、同时刺激此需求的古董商之一。

直到1943年,福开森都居住于北京,晚年亦完成了《历代著录画目》(1934)与《历代著录吉金目》(1939)。前述这些具有里程碑性质的参考书,罗列出每一件传统著录中提到的绘画或者青铜器,当时有一组助手协助编纂,其中有一些人是聘雇来的、其他的则为福开森关系密切的朋友与学生(或者学生的学生),例如马衡、容庚、唐兰都参与编纂《历代著录吉金目》。如同福开森的艺术收藏,他的学术也要依靠金石学家、鉴藏家宽广的网络,才能达到他在中国生涯所需的一切知识。福开森1943年被日本侵略者软禁在家中;同年末,美国与日本交换囚犯,他被当成犯人遣送到美国。在纽约安顿不久后,福开森于1945年逝世。

20世纪早期,福开森抓住了中国艺术的缰绳。当时的中国艺术如同一匹年轻、精力充沛的马,不过福开森正好有经验以及胆量能够一跃而上。这一趟旅程带领他接触到展示收藏的清代官员以及购买中国文物的西方美术馆,有愈来愈多的清代官员出售有价值的藏品。之后,他更接触到新的美术馆以及考古发掘。当他下马时,他所获得的文化认同是他停留在多伦多远不能企及的。南京大学博物馆将福开森的旅程归入中国艺术的范畴。在近代中国,新出土的文物除了标志考古学的进展,也展示了福开森与学者的关联性。同时,还有一个重要的情怀蕴藏在这些文物的收藏当中:在晚清的南京,福开森所见到的精英文化收藏,曾给他留下至深的印象;而他也竭尽所能透过他的收藏与谨慎编辑的目录来显示他已成为这个传统中的一分子。

下一篇:孙振华:不断地发现万曼