把一段历史挂在墙上——李宝瑞的艺术语言剖析(上)

时间:2017-12-04 来源:雅昌艺术网 作者:雅昌艺术网

重构艺术家的历史

我们书写艺术史的时候,需要“重构历史”,此种历史的重构,不仅仅是从作品的线条、构图与色彩中还原艺术家当初的创作思想,也是把艺术家放在当时的历史环境进行更加清晰的审视,在一个更深刻的层面里揭示作品与艺术史上下文的关系,揭示艺术家如何受到一时一地的政治、哲学、文化和艺术思潮的潜移默化的影响,这种“历史的重构”有可能超越画面,超越艺术家有意表现的层面。但是唯有如此,我们才能深刻地剖析艺术家创作的内在线索与其所处的时代背景的联系,也唯有如此,才能给艺术家一个更加清晰的历史定位。

一个杰出的艺术家的创作不能远离自身时代的政治、文化的背景,但是艺术家又不能过于紧密地贴近他的时代,那样就会让他无法更加清晰地感知与理解当下,刻意地迎合时代会让艺术家受到政治、文化的深重影响,甚至为时代而发烧,这就会距离艺术越来越远。

但是一个艺术家也不能远离他的时代,当他逃离自身时代的时候,当他刻意回避自身的处境的时候,他也就无法看清时代的本质,他的作品也无法与历史发生关系。

于李宝瑞而言,终其一生的创作中,他并没有对现实亦步亦趋,也没有躲避时代,他既是时代的敏锐观察者,又与时代保持着一定的距离。倘若他像许多同时代的艺术家一样迎合着时代,可能留下一堆无法超越时代的革命现实主义或者传统文人旨趣的作品,很快就会被历史所淹没。倘若他回避时代,沉浸于个人的乌托邦中,就无法创作出挑战传统绘画的气质,融合中西文化的艺术语言,又反映出大时代气象的作品。

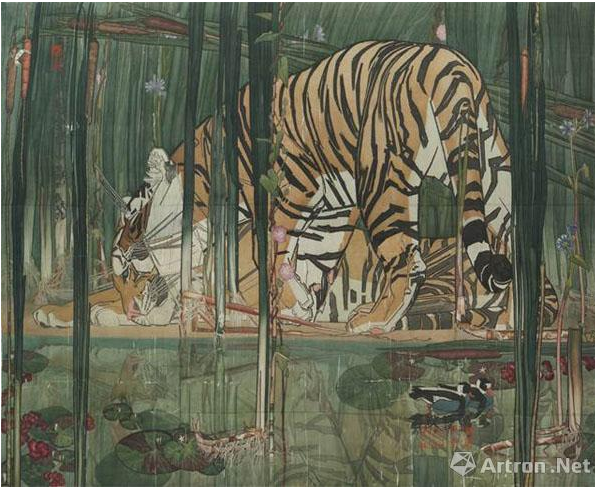

李宝瑞的创作生涯与中国近现代艺术史的水墨画变革有着千丝万缕的关联,当我们重新梳理与回顾李宝瑞的创作生涯,就会发现其中的每一个重要节点都与艺术史息息相关。或者说,当我们把他的作品挂在墙上,那不是一幅装饰性的绘画,而是一段近现代的水墨艺术史。

第三条道路

石涛说:“古之须眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安入我之腹肠。”伟大的艺术家需要承上启下,需要破除旧法,创立新法。判断一个艺术家的价值,重要的看他是如何改变传统,如何创造出适应新时代的作品。李宝瑞深谙不同的时代精神,需要不同的艺术语言来表达。但是选择艺术语言并不是一件自然而然、水到渠成的事情,中国近现代艺术史上的艺术语言的创作往往伴随着现实的惊涛骇浪,每一个选择几乎都伴随着政治的立场与文化的方向。

当青年李宝瑞有志于艺术的时候,传统中国画在技法上和文化逻辑上都难以为继,革命现实主义艺术势不可挡,“艺术为政治服务”的功利目的成为了画家艺术实践的内在要求,艺术家不得不在传统笔墨中加入人格化、革命化的象征。既要用革命气魄的图式来明哲保身,同时又小心翼翼地探索笔墨变化和保留创作空间。

当李保瑞盛年之时,传统绘画又大有卷土重来之势,同时各种“实验水墨”纷纷登场,号召全盘西化的现当代艺术汹涌而至……如何在纷扰的政治现实与文化背景中做出自己的艺术创新,这是李宝瑞面临的历史背景。

1919年,新文化运动开始,陈独秀与康有为等提出“革王画的命”,认为文人画发展至“四王”时期,已经成为一种不断临摹的“近亲繁殖”,已经成为“图像的图像”,失去了“外师造化”的生机,更重要的传统文人画脱离大众、腐朽不堪。徐悲鸿等人也呼应号召师法西画的写实精神来改良中国画。尽管有陈师曾在《文人画的价值》中反对刻意写实、写生的中国画,但是革命洪流滔滔而至,大势所趋之下,传统文人画的革新势不可免。当时改良派认为西画的写实代表科学,而科学则可以促进社会进步。提倡美学替代宗教的蔡元培,同样希望一洗传统文人画的内敛自省、游戏笔墨的文化特征,希望美术能够激人奋发。在历经了政治和文化的巨变之后,中国传统绘画也面临着被颠覆的命运。文人画就此退出舞台中央,写实主义开始与水墨艺术结合。

尽管李宝瑞没有经历新文化运动,但是他对于传统绘画的观感,延续了新文化运动的思想,终其一生他都秉持着挑战传统绘画的姿态,但是他并不认为传统绘画需要全盘推翻,他希望用更加慷慨激昂的当代精神来取代传统艺术的阴柔文弱的文人气质,他希望在笔墨线条、构图和色彩上对传统绘画做出改良,让其融合中西文化,既保留东方主义的意蕴,又有西方现代艺术的丰富表现力。但是毫无疑问,李宝瑞对于传统绘画的改良态度源自新文化运动的思潮。

1942年《延安文艺讲话》之后,革命现实主义确定了其在中国艺术中的重要地位,政治成为指导艺术之手。1950年代之后,徐悲鸿领导的写实主义教学与前苏联的现实主义思想成为教学的主旨。艺术创作受到延安时期美术为政治服务的观念影响,要担负起对社会主义国家政治形象与文化形象的塑造,放弃了禅道底色的文人画理念,为领袖造像、为工农兵造像、为社会主义新中国造像。

文革时期的画家被权力话语牢牢地左右,在高度紧张的氛围中用艺术实践参与了批判与被批判的运动,包括画家、美术教育家在内的知识分子都接受了主流权力话语的“规训”,在集体的认同中建构了新的艺术观念、表达方式和评判标准。

在文革期间,许多希望坚持传统笔墨意趣的画家受到迫害,其余众人也纷纷在水墨中结合革命题材,另寻出路,评价水墨自此已是另一番标准。中国画失去了老庄禅学的精神支点,传统儒学也被扫地出门,中国画必须符合新中国政治经济的历史语境。中国画必须以“革命”的姿态出现。

文革时期正是李宝瑞求学的关键时期,当他面对滚滚而来的革命大潮,他审慎地做出了选择,他选择了潘天寿作为精神导师,以及选择了吴冠中和黄永玉作为艺术导师,这几位大师在当时都是因为“不合时宜”而被边缘化的艺术家,李宝瑞虽然只是青年求学者,但是他面对时代的惊涛骇浪做出的坚定抉择也奠定了他一生的艺术底色:艺术形式大于政治现实,人文精神胜于现实投机。

事实上,很多艺术家“自觉而不自愿”地参与了权力意志对于艺术文化的操纵,某个人的意志无法影响全体人,某个群体的政治意图和文化主张,也必须得到大多数人的集体认同才会最终生效。对于文革期间的艺术家而言,最悲哀的是,他们“自觉”地参与了权力对艺术规律的扭曲,很多艺术家主动地参与建立专制权力的话语标准,然后再用这个权力标准来要求自己与他人的艺术抉择。能够冷静地置身事外,一心寻求艺术规律的人并不多。潘天寿、吴冠中、黄永玉都是其中的清醒者。要摆脱此种权力的规训和时代的潮流并不容易。但是要成为真正的艺术家,必须如此。对于求学阶段的李宝瑞来说,他自然没有能力对抗权力意志,但是他做到了力所能及的最好的选择,他没有倒向权力意志,而是跟随潘天寿、黄永玉、吴冠中等被权力贬抑的大师,给自己一生的艺术创作打下重要的学术基础和人文精神的烙印。

001 歇晌 80X90 1962

002 克镈 45X72 1974

003 大海 195X19 1970

文革结束之后,社会开始反思政治权力对于艺术的扭曲与利用,人文精神开始苏醒,人的价值与美的价值得到重新审视,社会主义现实主义艺术的政治逻辑和文化背景被动摇。这时吴冠中提出艺术不再是政治的工具,主张用西方艺术的形式美、抽象美与“形式决定内容”来作为新时期的艺术方向。

吴冠中的形式美作为对抗泛特殊时期政治化的艺术有着巨大的历史价值,但是线条抽象的形式美走到另一个极端的时候,失去了中国人对于传统艺术的熟悉感与亲切感,观者很难在纯粹的抽象美中寻找到情感的共鸣。尽管在文革中李宝瑞跟随吴冠中打下了坚实的现代艺术的基础,尽管李宝瑞也认同革命题材不再适合时代需求,以及传统绘画需要新时代的艺术语言进行改造,但是他并不能全盘接受吴冠中的抽象美与形式美。

对于李宝瑞而言,他认为传统中国画的改良应该寄托于一种文化觉醒之后的中西结合,既要保留传统艺术的意蕴审美,又有西画的形式感、写实主义等现代性。在李宝瑞看来,艺术语言的创新必须符合时代的精神,如果说吴冠中是用“形式美”来反对文革时期的文艺政治化与思想禁锢,那么到了改革开放之后,应该有另一种更加朝气蓬勃、奋勇向上的艺术精神来替代简单的形式美。从雏凤初啼的《白孔雀》(图4),到日后的代表作《好大文章》(图5)、《八匹马》(图6),始终都贯穿着李宝瑞的此种创作精神。

004 白孔雀 690X151 2011

005 好大文章 240X196 1988

006 八匹马 400X234 2009

面对中国近现代的传统绘画变革的三个重要节点,李宝瑞都做出的坚定的选择。首先,他继承了新文化运动时期对传统绘画的改良思潮。在随之而来的革命现实主义题材成为水墨画主流的时候,他并没有随波逐流沉浸于政治题材,而是选择了潘天寿、吴冠中和黄永玉等导师作为自我的精神指引和学术标杆。在改革开放之后,面对传统水墨画的复兴和西方现代艺术的兴起,他坚决地选择了“第三条道路”,锐意改良传统中国画。他尝试在中国水墨的线条、构图、色彩与西方现代艺术的形式之间,寻找一条完美的结合之路。李宝瑞毕生的艺术追求,事实上也跟中国近现代的水墨艺术语言变迁之路重叠。李宝瑞的创新之路,也是近现代水墨艺术的变革之路。

融合派的挑战与突破

艺术的价值在于对原有规则的挑战与突破,抽象画家皮埃尔·苏朗热说:“艺术家与工匠的区别在于,艺术家从事的是研究与探索,在前进中他们没有现成的道路,为了达到目的地,他们必须探索。而工匠,他们的目标明确,达到目的的道路是现成的,就摆在面前。”简单来说,艺术家就是要不断地突破自己,一旦艺术家开始固步自封或者随波逐流就意味着创造力的衰败。要成为大师,必须要在艺术的框架内解决历史传承与时代创新的问题。

自从新文化运动以来,中国传统绘画的改良之声不绝于耳,改良的方向与路线也林林总总。于李宝瑞而言,对中国传统绘画的改造,不是全盘西化,也不是沉浸于传统审美当中。他试图运用西方现代艺术的丰富表现手法来让传统绘画更具有感染力和时代性,同时又保留着中国人熟悉的传统视觉审美。在这个历史的节点上,李宝瑞面对着几个重要的命题:

在改良传统绘画的时候,传统美感如何与现代艺术表现手法相结合?如何在改变传统绘画的笔墨形式的同时,也改变传统绘画的气质,如何用当代的人文精神取代文人画中的阴柔颓靡的气质?如何在艺术语言上进行革新,同时又保留传统水墨的线条、构图等审美?如何糅合隋唐艺术的传统色彩与现代主义艺术的色彩,让枯涩单调的传统水墨画的色彩表现力和感染力更强烈?如何用西方的素描写实技术来改良传统绘画的形准问题,同时又保留东方主义的美学?如何在借鉴西方现代艺术的线条、构图对传统艺术进行革新,同时又不走向纯粹形式美的极端?

在中西文化与艺术语言之间寻找一条糅合、创新之路,这从来都不是一件易事。文化冲突中的进步,不可能借鉴旧的经验模式。也不可能在外来文化中借鉴他们的经验和历史。西方文明的现代化(包括现代艺术)有一个自然成长的过程,那是顺理成章、瓜熟蒂落的结果。而中国文明的现代化(包括传统绘画的改良),则是自然历史进程被外来力量所阻断和改向的结果,意味着外部文明对中国的影响、逼迫,意味着中国文化的学习、模仿。全盘西化是不太可能,中西结合就意味着我们需要面对自我设计又是被他者文化设计的命运,这是一条艰难之路。

在西化论者看来,我们的近代政治与文化的衰败都是源自传统文化的腐朽,传统文化内在的生命力已经衰竭,不再适合时代的进步,就像文人画一样无可救药,只能扔进历史的废墟中。中国现代文化要自强,只有借鉴西方现代文明的形式,包括艺术形式也要全盘西化。西化派认为文化是社会形态的外在表现,中国作为一个传统农业社会只能出生农业文明的形态,现代社会则产生于西方工业文明,中国社会要实现全面的转型,只有裂变式的变革才能有未来。西化派认为需要引进西方的写实,追求西方现代艺术的“求真”、科学与理性精神,以替代传统绘画艺术。

李宝瑞并不是全盘西化的主张者,在他看来传统艺术需要改良,但是又要有所保留。因为全盘西化之后打造出来的“空中楼阁”并不适合中国人的审美习惯,放弃了全部的传统文化的审美之后“创造”出来的艺术也难以获得观众的情感共鸣。尽管接受了学院派的社会主义写实主义的教育,但是李宝瑞依然在传统绘画中寻找艺术主张的落脚地。李宝瑞既要追求西方现代艺术科学与理性的精神,又要保持传统美学,作为融合派,李宝瑞走的是写实与写意的中体西用之路。

尽管秉持着对传统绘画的改良,但是李宝瑞并不属于近年来大行其道的“新文人画”和“实验水墨”。如果说文革前期的红卫兵题材与后期的工农兵题材都是对艺术的泛政治化的扭曲,那么文人画显然也不再适合改革开放之后的新时代。所谓的新文人画其实在意识形态上与传统文人画并无二致,崇尚写意,讲究空虚、闲散。那种消极出世的隐逸精神在李宝瑞看来,并不符合现代主义的理性精神与科学精神。

尽管同为改良派,但是李宝瑞的创作理念也并不认同“实验水墨”。传统中国画从来不讲究实验性,而是要求延续、传承和某些新意,“实验性”本身就是对传统的大胆挑战,但是对传统的挑战又需要从西方现代写实艺术中寻找理论根据。李宝瑞要做的是对中国画的改造,把一种过时的文化代码转译为当代艺术话语。此种中体西用事实上也暗合着新时代的中国政治文化的背景。

李宝瑞的作品与近年流行的“实验水墨”不一样。实验水墨把传统作品里的某些元素抽离出来加以强化、夸大和渲染。“实验水墨”有着西化倾向,离不开抽象主义、表现主义、象征主义等西方现代流派的影子。李宝瑞显然并不满足于这一点,他与浩浩荡荡的“实验水墨”大军的最大不同在于他既注重水墨的新变化,又有对传统的色彩与线条的改良。

李宝瑞坚持用写实主义的元素来改良传统绘画,中国画主要是靠线条来造型,就规定了中国画在描绘对象时失去了严格意义上的“写实”,李宝瑞要塑造出形神兼备的形象。除了技法之外,李宝瑞用唯物主义的哲学作为艺术语言创新的底色,在创作理论中强调“物质决定精神”、“多中心即无中心”。

中国画转型道路的曲折性与复杂性在于,要么我们就“借鉴过多”,滑向了全盘西化;要么就保守恋旧,成为谨慎的国粹派。因此,很多当代的中国画作品实际上处于一种尴尬的地位:与西方艺术相比,缺少了视觉的冲击力、形式的丰富性和自由的张力。与传统艺术相比,则遗失了笔墨的微妙、文人的旨趣和文化的纵深感。

于李宝瑞而言,他并不在西方艺术中寻找中国画的未来,也并不认同国粹派的“历史一致性”,而是通过对传统绘画进行改造与修正,把“传统绘画”这个过时的代码翻译成现代术语。他希望通过在传统绘画的气象、意境的基础上,对线条、构图与色彩进行现代性的革新,让传统绘画更富表现力与视觉冲击力;通过用雄健激昂的时代精神替代传统文人画的颓靡而内敛的审美气质,以更符合这个激情澎湃、大开大合的新时代,从而让改良后的中国画散发持久的新鲜感与生命力。

2017年3月