高岭:不断地牺牲自己——宋永平艺术实践的意义

时间:2018-07-27 来源:雅昌艺术网 作者:雅昌艺术网

认识和评价一个艺术家艺术实践的价值和意义,不仅要从艺术作品的视觉语言层面来分析,也要从艺术家的生存状态来考察。换言之,艺术实践对于一个艺术家之所以能够构成价值和意义,是由语言和状态这两个基本方面形成的。但是,语言和状态这两方面对于艺术家的具体实践而言并不是始终并行发展的,在很大程度上说,它们两者究竟怎样构成艺术实践这个问题总是与实践得以产生的具体社会环境紧密联系的。

宋永平,一个有着近三十年艺术创作实践经历的艺术家,他的名字与最早的行为艺术作品之一《一个场景的体验》、大型艺术事件《乡村计划1993》、《我的父母》系列摄影作品是不可分割的。这些不同时段、不同媒介和不同题材对象的创作,涉猎面之广、触及因素之多、呈现方式之复杂,使得评论家们很难从单一和固定的阐释模式来做出评价。如果再加上他多年来创作的针对社会现实的绘画作品,评论界几乎无法做语言形式上的简单梳理和归纳。

然而,正是宋永平艺术创作类型和范围的复杂性和多元性,才使得我们必须更多地从他的艺术生存状态方面来考察,因为他的艺术实践经历早已突破了单一的平面绘画或者立体雕塑等等的界限,早已把自己的艺术实践紧紧地与自己的生活经验的升华形态——生存状态联系在了一起。

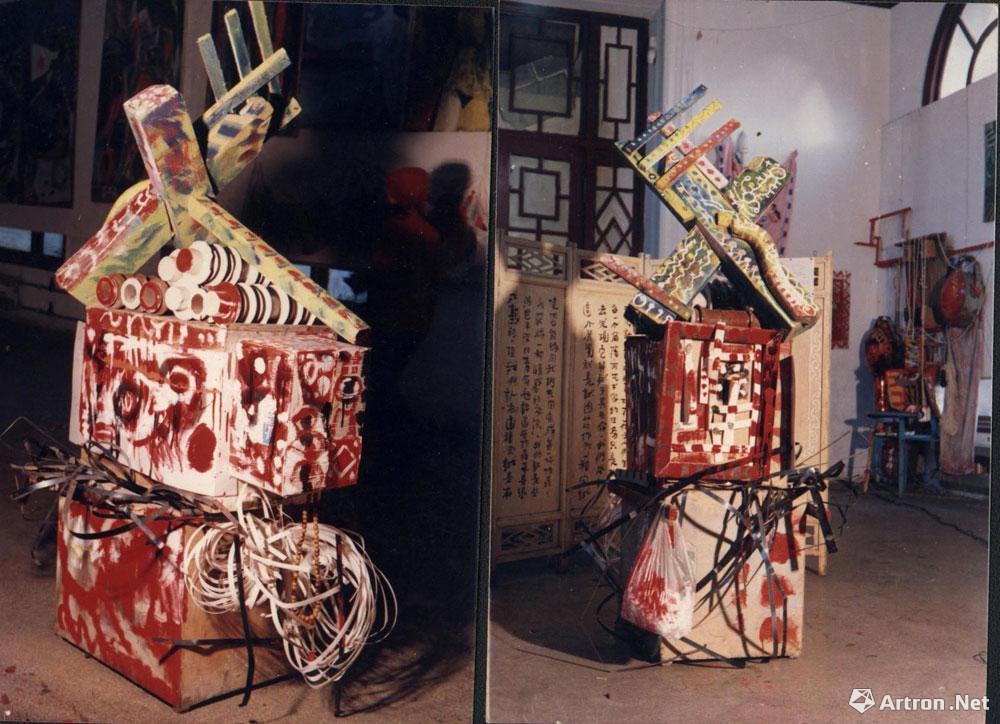

作品001 85时期 装置 1985年作 宋永平

山西现代艺术展 1985年

像宋永平这样的艺术家究竟有着怎样的生存状态呢?如果我们回顾中国近三十年艺术变革和发展的轨迹,我们就不难理解像他这一代艺术家曾经经历了怎样的艺术生存状态,因为在他的艺术求学和艺术创作的这三十年里,无论是他个人的生活经验还是中国社会的改革与发展,都发生了十分巨大的变化,而这些都必然对他的艺术实践构成重要的影响。

在他开始系统的高等教育学习的时候,正是中国恢复高考的第三个年头。结束文化大革命之后人们开始逐渐恢复思想的独立意识,也开始反思自己曾经受到的所谓正统的社会思想,从内心深处希望得到解释周围现实的理论依据。而当这样的理论依据尚未找到之时,人们当然是首先怀疑甚至是本能地憎恨自己所曾经接受的任何教育和思想。大学,成为摆脱旧有的思想束缚、寻找新意识的最集中和最活跃的地方。宋永平经常聆听各种讲座,也阅读了大量书籍,一些西方学者的思想第一次进入了他的脑海里。他后来回忆认为,从这个时候开始,这些新鲜的思想,使他“对于思想意识中关于权威、经典等等观念产生粉碎性的影响。感觉‘艺术’需要一种不断超越的状态,要超越前人做过的东西。”

当时的中国正在开始思想解放的运动,这场运动的起因和理论基础是《光明日报》的一篇文章,它引发了全国思想理论界的大讨论,并且以“实践是检验真理的唯一标准”而载入史册。这样的理论主张落实到艺术创作实践上,对于不同的艺术家却产生了不同的理解角度。有许多艺术家从开拓艺术题材的角度入手,走出了文革极左美术强调政治挂帅、宣传功能的控制,转向了广阔的乡土和自然;有的艺术家从美术的视觉语言层面主张艺术的形式美和抽象美,认为长期过多的社会政治内容严重影响了美术自身的发展。

这些主张和行为,不能说不是针对过去长期的艺术重负而做出的拨乱反正,也不能说不是处于当时的生存状态和感受,可问题在于他们都预设了一种看似艺术本体和本质的对象,并且把这种对象限制在不同于生活的艺术形式之中,却惟独没有把生活本身以及自己的生存体验摆在艺术本体的层面上来考察。或许是因为长期以来艺术太多地失去了自己本应拥有的领地,所以当时的艺术界许许多多人都没有意识到生活经验和生存状态可以成为艺术的本体问题之一。但是,宋永平,却不认为艺术问题只是要在语言形式和题材类型方面做革新,他希望艺术与生活之间能够发生强有力的关系,因为以往的艺术对于他而言并没有与他所经历和生活的环境发生关系,而他这时的社会环境正处于百废待兴、思想空前活跃的时期。

1983年天津美术学院毕业后,他分配到山西广播电视大学,接触到许多舞台美术的实践课题,获得了一种从整体时空中思考视觉艺术的机会和实践经验。一个立体的、多维度的视觉形象观和对视觉材料的认识观开始在他的脑海中形成,而不再是单一平面化的绘画思维方式。这种实践经历正好与他在大学时期不满足于绘画形式的表面学习和变革的思路不谋而和——他在找自己艺术的突破口,他要让那些静止、生硬和单一的视觉形象生动起来,以此来影响人们的观看方式甚至思维方式。

压碎自行车 摄影 1992年作

压扁自行车 摄影 1992年作 宋永平

处在摸索阶段的宋永平很快找到了自己的知音,坚定了自己的选择。1985年在中国美术馆举办的美国艺术家劳森伯格作品展上大量现成品材料的使用,使他产生了强烈地共鸣:“这之前我参观过中国美术馆展出的劳森伯格作品展览。突然感觉到他的作品的魔力!那些废弃物开始说话了,从内心里感到这样的作品才对劲。”与文革后许多艺术学子拼命揣摩和研习西方古典艺术的热情形成了极大反差的是,代表着美国波谱艺术发展水平的这个展览,使尚未有机会走出国门的年轻艺术家看到了中外艺术在同一时期的巨大差异。

这种中西文化背景的差异对于勤于思考的宋永平产生了莫大的刺激:艺术不应该被政治意识和体制说教所控制和约束,但也不能够躲在象牙之塔中寻求所谓的纯艺术和纯语言,在中国,艺术应该是“炸药”,具有一种破坏力,能够对现实生活产生催化和触动作用,而不仅仅是生活中的调味品和摆设物。因此,艺术对于八十年代的中国来说,更应该成为生活中的一种矛盾元素,它源自生活,又强化生活,特别是其中的矛盾和冲突,使观众能够重新认识和理解生活本身。宋永平这一次清醒地意识到自己的认识其实正好与国外艺术的发展状况是吻合的,这种不谋而和使他感受到自己身边正在发生的美术变革也许方向出了偏差,因为许多中国艺术家正以追摹西方古典写实艺术为唯一的己任,而问题在于这样的精细摹写早已无法承担变革中的中国带给人的差异感和失落感以及人们求新的愿望,更无法与国际艺术进行对话。

可以肯定的是,作为大学教师的宋永平早已具有了传统平面绘画的熟练技巧和传授理念,但是他却在自己的艺术创作中二十多年来始终坚持艺术与生活发生直接的关系,艺术必须针对现实生活中的各种矛盾和现象,必须有所揭示和警醒,而非片面地单方面地追求所谓的艺术作品的形式语言的完整和个人风格的定型。换句话说,为了展示生活本身的矛盾性和非完整性,艺术也就需要一种非完整性和破坏性,因为只有艺术本身在一个阶段具有一种破坏性和非完整性,艺术才真正称得上对生活现实发了言,提出了问题。这种非完整性和破坏性不是就某一具体的作品的形式结构而言的,而是指艺术创作得以产生和接受的外部社会环境空间而言的,也就是说,是就艺术的生存状态当然也包括艺术家本人在社会中所扮演角色的社会期待阈与超前性而言的。

宋永平作品《苦海》 1990

宋永平作品《舞蹈》 1990

宋永平作品《惊奇》 1993

劳森伯格的展览给当时像宋永平这样的青年人重新理解和对待艺术的社会功能以有力的支持,坚定了他们艺术与生活必须发生直接关系的信心,但这个展览并不能改变当时中国美术界的主流意识和价值导向。可以设想,在二十多年前的山西,从事现成品和行为艺术的创作所面临的社会舆论环境是何等的艰难:一方面是社会上普遍存在着一股需要开放思想的求新暗流,另一方面却又是当新的事物产生出来后与人们的既定认识模式相左的惊恐和非难。

而艺术家就是要将这股潜在的暗流明朗化,虽然这种行为会使大多数人一时半会儿难以理解和接受。这正是艺术充满活力和挑战的地方,也是艺术真正存在的价值所在,尽管这种价值也许存在的时间是短暂的。“我想我们这些艺术家的价值就在这里——破坏旧的既有定式,在这一种过程中持续不断地牺牲自己。这样的后果就是缺少自身建设,但是这是没有办法的,这是一个悖论。‘炸药’炸完以后就什么也没有了。不像后来一些艺术家,知道建设自己,即使用炸药,也注意留下自身,那时候我们没有这种认识。只能爆炸下去,最后可能什么都没有留下。”这是一种敢为天下先的创新勇气,可以看出宋永平在内心深处对艺术的本质理解之深,而对艺术在现象层面的形式语言、风格以及风格的延续和光大却没有充分顾及。

事实上,在充满新的艺术空白和各种理论问题的八十年代,提出新艺术的主张和采取艺术行动来尝试改变旧的既定艺术传统和习性,显得格外迫切和重要,哪怕在形式上和风格上并不完善和严整,因为当时的艺术客观环境和艺术家的生存状态充满了压抑和封闭。而形式和风格等语言要素的完善和经营,一方面标志着艺术家个人艺术特征的形成,另一方面却也预示着艺术家个人创造力减弱的开始。因此,真正的艺术家总是不断地提醒自己要创新艺术形式,同时不可让形式成为禁锢自己发展的程式。

宋永平对艺术与生活的关系格外重视,集中体现在他对现成物的物理材料属性的心理转换能力,他对艺术场域与生活场域的相互关系的把握上。在他与当时还是浙江美术学院学生的弟弟宋永红共同完成的《一个场景的体验》中,原本是陶艺展览的空间,被他们即兴的行为表演增加了时间的因素。他们的身体作为一种媒介的介入,将单纯的陶艺展览演绎成一种特定场域里人的精神状态的体验空间。法国当代著名思想家和社会学家皮埃尔·布尔迪厄将“场域”、“习性”、“资本”作为他理论基石的三要素,其中“场域”(field)的概念,对于理解宋永平的艺术实践具有某种启示作用。在宋永平的多年艺术实践中,我们注意到他对艺术创作的空间场域格外敏感。

无论是1986年的《一个场景的体验》,还是开始于1987年并在1993年达到高潮的《乡村计划》,无论是在太原钢铁厂门口的碾压自行车还是在中国美术馆展厅里的理发,包括他后来作为儿子照顾重病父母的《我的父母》系列摄影图片,都注重从生活现场发掘艺术创作的灵感,善于将生活经验升华到艺术家的生存状态的高度。这些作品没有平面绘画的笔触、线条、构图和肌理质感,但是却有现实生活中地点、时间、人物、资源等等具体场景的组织调配和关系协调,它们是一系列动态的发生于具体场域中的艺术事件,而当它们以视觉记录的方式呈现出来时,这些视觉记录方式的背后却站立着一个鲜活生动的艺术家,他充满悲情,悲情于这个二十多年来经历了各种思想和现实矛盾冲突的中国社会以及它的某些问题,悲情于这些矛盾和问题困惑着中国也困惑着作为艺术家的他本人,而这一切构成了他宋永平的生存状态。

宋永平摄影作品《乡村计划》 1993

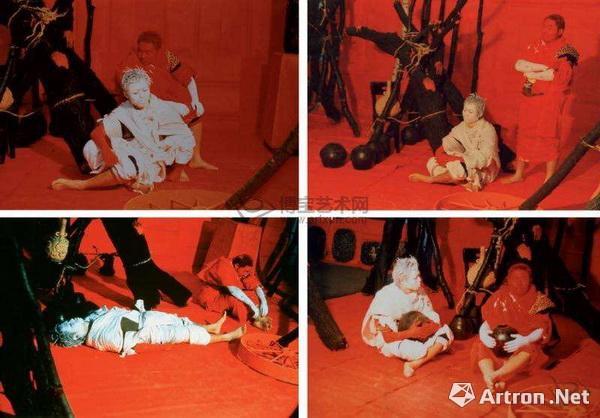

宋永平作品《一个景象的体验》 1986

宋永平注重艺术与生活的关系,甚至不惜为了真实地表现现实生活而牺牲自己作为一个艺术家的所谓名分,尤以他的《我的父母》系列摄影作品为甚。当父亲母亲先后双双卧病不起,作为长子的宋永平不得不长期在他们身边照顾。生命的脆弱和病痛的折磨,还有亲情的煎熬,使得他再也无法用冷静、理性的绘画方式来创作,更何况当他试图把手中的画笔和眼前的画布对准自己的父母亲的时候——没有什么现实生活对象能够像自己的亲人那样应该成为他表现的对象,也没有什么对象能够像眼前的对象这样难以表现,因为这对象不是可以有距离客观把握并加以美化和提升的对象,而是自己倍受疾病折磨的父母,他们就这样病倒了,需要他这个儿子的照顾,而他根本毫无心理准备,可他又必须面对和承受这一切。绘画在这个时候显得那样的不合时宜和苍白无力,构图、色彩、造型等等,在这里都变得多余和矫情,因为它们无法表达宋永平身临其境的切身感受。照相机这时候于是就成了他记录自己几乎崩溃的照顾父母经历的工具。

没有人愿意拿自己父母重病时的形象来当成作品展示于世人,更何况是一位艺术家,他原本可以用手中的画笔将这一切虚构和美化的,但他却选择了真实地再现,这就是宋永平。此时此刻,在他看来,没有什么比这一切更能够成为自己表现的对象,因为艺术与生活本来就是息息相关,当生活现实的矛盾能量巨大到任何人工的、形式上的美化和修饰都难以胜任的时候,直接再现生活现实,就是一种最好的艺术表达,也是最好的艺术观念的呈现。摄影似乎取消了一个艺术家特有的描绘和表现现实世界的手工化权力,牺牲了艺术家自己的个人化痕迹,但是,当我们面对这些摄影图片时,没有能够否认一个艺术家宋永平而不仅仅是一个儿子宋永平的存在——他牺牲了一个传统意义上的艺术家身份和权力,却赢得了一个当代艺术家的身份,因为他穿越了艺术与生活的界限,打通了艺术场域与生活场域的藩篱,恢复了艺术应有的角色。

宋永平摄影作品《我的父母》 2001

如果从现实生活本身的场域来看,我们能够理解宋永平的艺术实践何以具有破坏性和非完整性,因为艺术场域是源自生活场域的,前者可以用来美化或者逃离后者,但也应该强化后者的困顿和破碎,而强化后者的最好手段就是用前者的非完整性即艺术的破坏性,来批判和揭示后者即生活的困顿和矛盾。宋永平从他选择做一个艺术家开始,就从自己的生存状态出发,选择揭示人性的恶的方面,让自己的艺术释放出一种“恶”的能量。从波德莱尔到巴塔耶,在西方资本主义早期到中期的发展阶段,这些思想家和艺术家敏感于社会变化中人性的变化,发掘并提炼出艺术中的“恶之花”,成为社会精神萎缩的批判物,而宋永平也在自己长期的艺术创作中,让自己的艺术场域成为超越并且干预生活现实场域的一朵带刺的玫瑰。

从这一层面来看,宋永平践诺了他自己当初的志向,即艺术要具有批判功能:“有白天就有黑夜,主流艺术反映的是白天,当代艺术反映的就是黑夜,但从字面的表述不是‘假、恶、丑’而是‘真、恶、丑’,这是一个硬币的两面,当代艺术的功能往往是戳穿和揭露。”也还是从这个层面上我们能够真正认识清楚宋永平艺术实践作为一个整体的艺术价值和意义,这不仅是对于八十年代的思想禁锢,也同样是对于本世纪最近几年的市场诱惑而言的,因为艺术的价值在于它的超越性和批判性,它要超越的是不同时期对于艺术生存和发展起到阻挠和羁绊的任何物质或精神之累。

2008年4月18-22日初稿

6月16日修改定稿

上一篇:潘鲁生:生活是你们最好的老师

下一篇:冀少峰:李路明的意义