“福岛恶魔鱼”:后核爆时代的田园牧歌

时间:2018-09-29 来源: 界面新闻 作者: 界面新闻

肠道一样的发电装置浸泡在海里,核电站清洁工就一点点清除上面的放射性物质泄漏。图片来源:Devil Fish,1989

2011年3月11日,地震、海啸和福岛核事故以后,日本的艺术随之转向,艺术史也受到了震动——虽然这么说可能为时尚早,但改变是必然的。

海啸的黑水席卷着核废料,从这个东临太平洋的日本北部小城撤退,而带有放射性的尘埃微粒,则残留在了这个因为核电站而繁荣起来的城市,留在了福岛东边的农田村庄里。这片土地变得死气沉沉,艺术却把社会各界人士牵到了这里。有些领域的繁荣是人们意料之中的,比如说纪录片电影的制作,而诸如当代艺术这样,从传统上来讲通常会选择尽量回避敏感话题的艺术形式,也在核事故的阴云下蓬勃发展起来。

大家普遍认为,这些灾难开创了日本文化的新纪元,同时也让人们重新审视历史,过去取得的这些成就只是硬币的一面。不出几个礼拜,知识分子、出版商和社会活动价纷纷开始炮轰日本工业化过程中的核裂变带来的灾难。不出意外,广岛和长崎又回到了人们的嘴边。核抗议者高呼:“不要再制造下一个广岛了!不要再有下一个福岛了!”社会上的权威人士则一遍遍诘问:“世界上唯一遭受过核武器打击的国家怎么会成为核能最忠实的拥趸?”一些经典的灾难小说又重新被翻出来:小松左京1973年的《日本沉没》讲述的就是一场超大地震后,日本诸岛被一分为二的故事;而漫画家大友克洋(Katsuhiro Otomo)的反乌托邦科幻漫画《阿基拉》(Akira,1982-1990年在杂志上连载)中的主角是一群拥有超能力的青少年,他们生活在大爆炸后陷入浩劫的东京,这个二十世纪八九十年代的故事放在今天看来,也被赋予了新的意义,堪称颇有预见性。

然而我们回顾这些文艺作品的时候,往往忽略了一个基本的事实:日本有这么多灾难科幻杰作,关于核电站的却微乎其微;在地壳运动活跃的环太平洋地震带建起一个个人口密集、高度工业化的城市有多大的危险,也没有几部作品给我们亮起红灯。上世纪五十年代因氢弹测试爆炸而出现的巨型怪物哥斯拉在1995年的《哥斯拉vs戴斯特洛伊亞》中因吸收了过量的核能,体内产生急剧的核分裂,一旦超过极限,就能够让地球葬身火海;而2016年的《新·哥斯拉》中,哥斯拉具有强大破坏力,竟能在政府重重围攻之下将东京夷为平地,呈现了一种新的哲学思考。但这些都忽略了日本超过五十座的核电站,每座核电站都有好几个反应堆,这些核电站分布在日本群岛的各个角落,有的距离太平洋海底的构造裂缝只有咫尺之隔,必须得随时严阵以待,应对这断裂构造掀起的巨大海浪,有的则直接坐落在板块断裂带之上。就这样,在核爆蘑菇云的阴影下,福岛第一核电站以及它对日本的意义就被整个社会和文学遮蔽了,过去如此,将来亦然。

一个多愁善感的年轻女子攥着手帕,从栏杆上往下看,眼睛盯着皑皑白雪上纯白色的仙鹤。图片来源:Winter Sea,1971

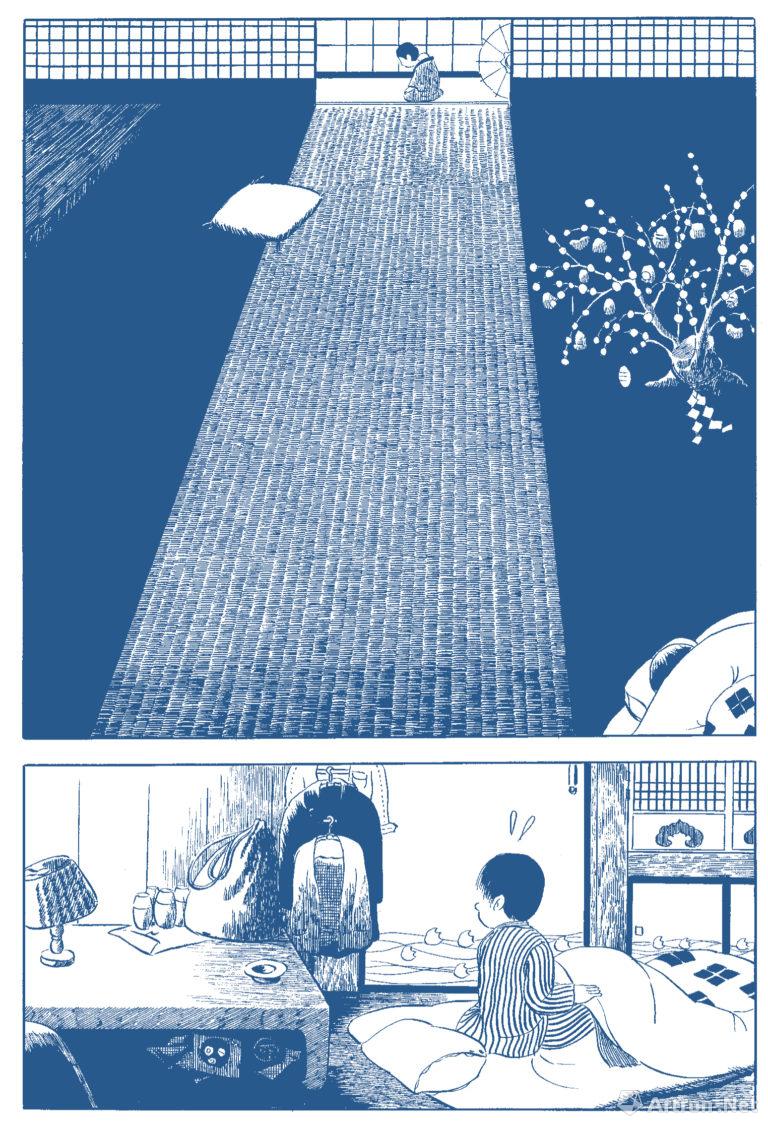

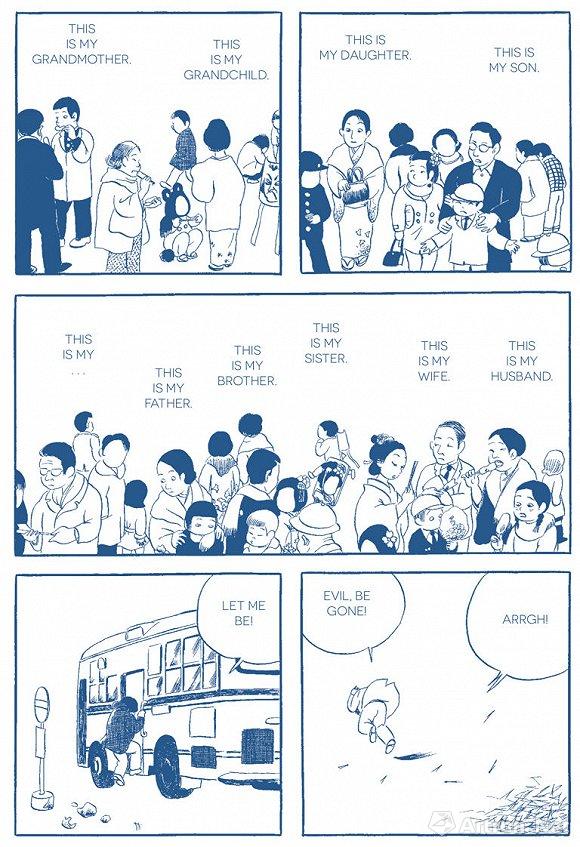

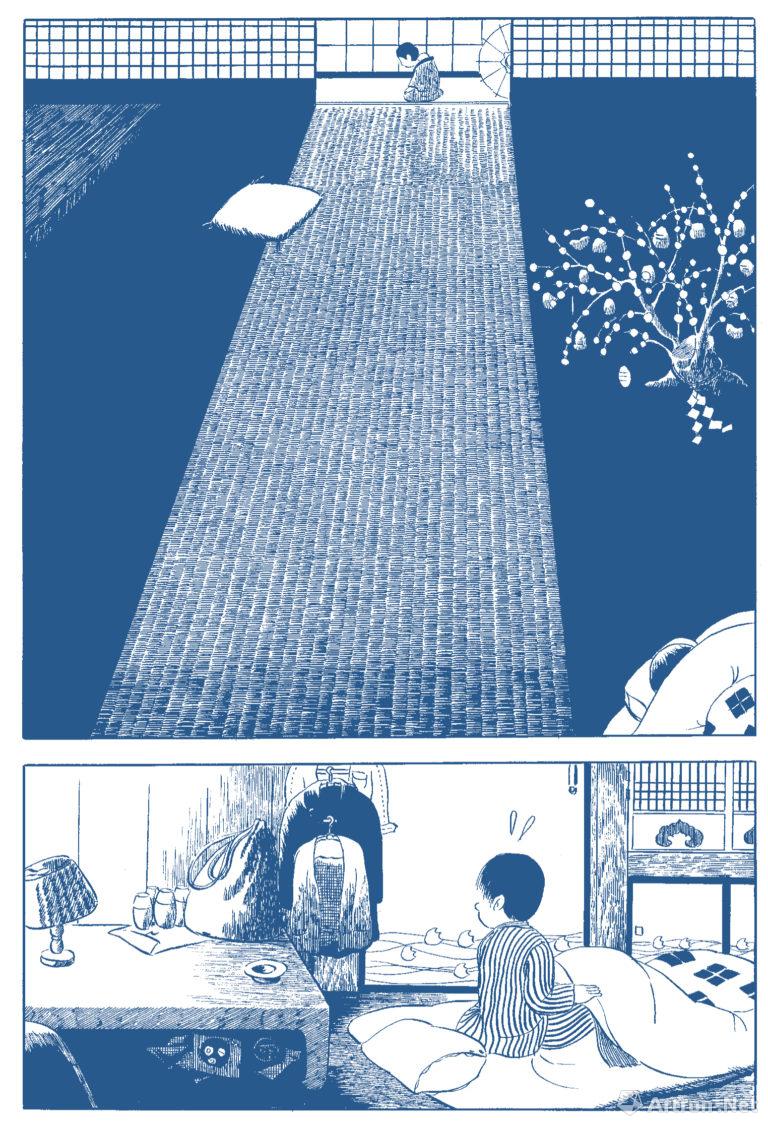

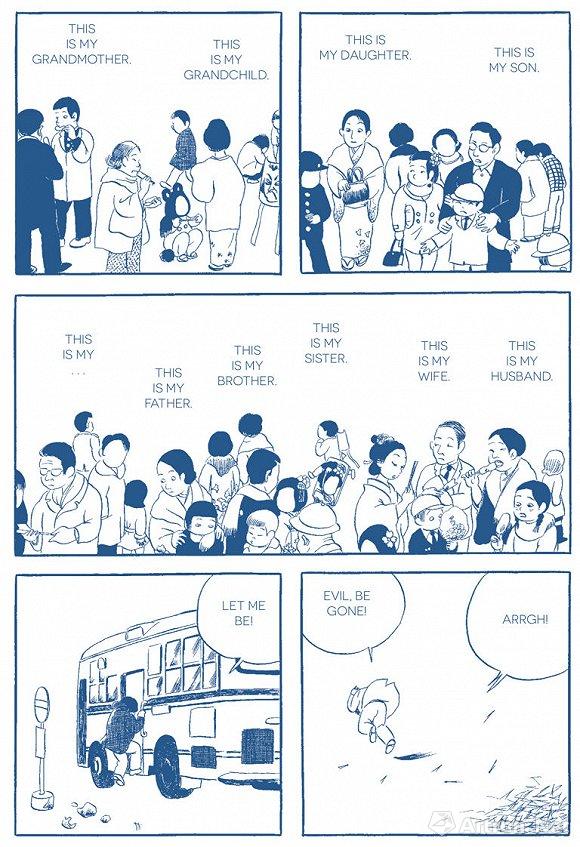

“灾难主义”(disasterism)持续吸引着人们的眼球。看吧,今年10月,东京的森美术馆(Mori Art Museum)就要举办一场大型展览——“灾难与艺术的力量”。而2011年的这一连串打击也让日本人挖掘出大量的文化宝藏,它们在各种形式的包裹下,披着各式伪装的外衣,显得不那么耸人听闻了。最早的例子可以追溯到二十世纪70年代。1971年,就在福岛第一核电站1号机的沸水反应堆开始给国家电网源源不断地输送电力后不久,全国的新闻媒体都开始把镜头转移到乡村地区那些坚决抗议核能工业化的市民身上。小说、连环漫画、绘画和影像图片不断涌现,但这一系列文艺作品并没有过多地渲染恐怖,没有更高的升华,而是把焦点放在了核能的复杂与微妙,点出了工业化进程中面临的风险,它们关注的是在这些有着农业传统的乡村地区,原本农业和渔业说一不二,其文化也一直得到充分的尊重。然而,国家突然空降到这些地区,张牙舞爪地强制推进工业化,难免会激起不满情绪,引发社会骚乱。这时候的艺术中,对核工业的恐惧近乎成了一种恐惧的图腾,主人公们一直在与之斗争——愤怒的渔家妇女拉开条幅大声抗议;核废料污染模糊成一片黑影,贪婪地入侵着附近的海滩、远处的港湾,霸占了长长的海岸线;律师和社会活动家们在市政厅门口责怪政府;核电站的清洁工则被围困在核辐射的污染中——他们在这场硬仗里毫无胜算。核电站有何风险,是否应该允许政府合法剥夺劳力、环境和居民权利?和这样严肃的辩论相比,世界末日说可能更有市场。但更加微妙的危险因子已经潜伏在人们身后,蠢蠢欲动,这个时候我们的知识分子和文化精英还随大流念叨着世界末日这样的陈词滥调,那也太可悲了。

我把大部分时间都花在翻译和评说老日本漫画上了。在这些我翻箱倒柜挖出来的宝贝里,最有趣的是胜又进(Susumu Katsumata,1943-2007)的作品。他在二十世纪七八十年代画了许多漫画,讲述了核设施的风险以及发展核工业造成的农村人口迁移。在此之前,我就久闻胜又进的大名了。1966年,他在日本传奇性的先锋派漫画杂志《Garo》上首次发表了自己的作品,他当时的连环画展现了更新迭代中的社会风俗以及日本大学校园中的骚动,睿智而幽默。到1969年,我已经对他的画风很熟悉了,记住了他在《Garo》杂志和其他出版物上那些活跃的、聒噪的、异化的民间故事主人公和长达好几页的连环画故事。我发现他尤其关注乡村的各种细枝末节,精心描绘了自己童年生活在日本北部农村的光景,这里也是他童年安放的地方。在他的笔下,我们得以看到至今仍然笼罩着日本乡村的人口流失阴云。我看着《Garo》杂志上其他的反主流文化作品,它们锋芒毕露,充满着暴力激荡和先锋派的冷酷,内心为此抽动不止。而胜又进的漫画呢,在我眼中,他就是一个心地柔软的田园诗人。

所以说,胜又进的作品集《赤雪》(赤い雪)在2006年斩获行业最高嘉奖日本漫画家协会奖时,我差点翻了个白眼。然而后来,听说这本书的英文译本(2009年由Drawn & Quarterly出版社出版)销量不尽人意,我却并不惊讶。我觉得可以肯定的是,胜又进对日本乡村生活的那股热情很难引起外国读者的共鸣。在他的漫画中,有太多撩人的性隐喻(当然了,在这种漫画形式中并不罕见),但这些为日本直男量身定制的东西并不符合北美图像小说读者的胃口,他们的组成更加多元,思维也更加进步前卫。即便是后来我重新读《赤雪》与其他胜又进在八十年代创作的饱含怀旧伤感之情的漫画时,依然觉得我最初的看法没有什么偏颇。不过自从2011年3月——当时我正住在东京——一连串的灾难砸向日本,我对胜又进漫画的看法也悄然改变。他带有批判性的田园牧歌对整个日本文化都有着重要的作用。

一个年轻男子从城市归来,回到了自己的故乡。半夜里他突然从梦中惊醒,整夜整夜地追忆着自己故去的母亲和失落的童年,回忆挥之不去。图片来源:Spring Soul,1972

2011年10月,大海啸和核事故已经过去了七个月,这位画家的第二本作品集《深海鱼》出版,再一次获得了广泛赞誉。这本书收录了胜又进在二十世纪八十年代所绘的漫画,描述了召之即来挥之即去的核电站清洁工,他们日常工作就是打扫维护日本核电站设备;书中还有一些七十年代的作品,表现了工业化对日本乡村的颠覆作用,它催生了一大批移民,在一个个城市里形成一个全新的被异化的阶级,这些人们也在追逐工业的移动中编织出一个个消失的寓言。胜又进自己的生平经历也与他笔下的故事交叠在一起。这位画家出生于日本北部北上川河流边上山形县的农村里,南边的宫城县石卷市正是日本一大海港城市。胜又进生于斯长于斯,下了课,他就看看漫画,再帮家里放放牛。1962年,他高中毕业,搬到了东京,在日立的子公司销售高端实验室设备。1965年,胜又进被东京教育大学录取,后来取得了物理学学士学位,并开始攻读原子核物理学硕士。1971年,他辍了学,全身心扑在漫画上。

《深海鱼》中收录的最早的一些故事就是在这期间和辍学之后创作的。他的笔触萦绕心头,透出许多无家可归的农村青年内心的孤独。后来与核电厂相关的故事,就是胜又进在日本反对核工业运动时期的作品了,其中包括为进步主义刊物创作的讽刺插图和连环画,讲述了核辐射给人类身体健康带来的消极影响,以及三哩岛、切尔诺贝利核电站事故,冷战时期愈演愈烈的敌对气焰给太平洋和日本海域带来的潜在威胁。一个漫画家能有胜又进这样的文凭在当时来说,是十分罕见的——在二十世纪70年代,能拿到高中以上文凭的人少之又少。既精通核物理学,又对日本乡村存在的困境了然在胸,这两个问题放到今天来看都至关重要,能同时通晓以上二者的恐怕只有胜又进了。

核电站的清洁工清除设备上的放射性泄露物质,然而核辐射也在发起猛烈攻击,试图冲破厚重得令人窒息的防辐射外套的防线。同时,他们身上的放射性监测器则叫个不停。图片来源:《深海鱼》(1984)

胜又进所在的地区是日本的“东北地方”,那么为什么他的画里会有这么多稻田、哞哞叫的牛群、“kappa”(河童)和一种叫作“tanuki”的狡诈的本土狸呢?如果说以前我还觉得,他的乡村情结是唯一合理的解释,在经历了2011年悲剧,看着这些距离胜又进家乡仅一箭之遥的沿海城镇被洪水吞没,看着南边仅一百五十多公里的房屋、森林和农田落入核辐射的魔爪,我慢慢明白,我对这个地方所知甚少——充其量不过是通过《远野物语》(1910年出版)这样伤感的经典民间故事,通过人们对这个地区的刻板印象,了解到东北地方是个贫穷、落后、饱受饥荒和绝望侵扰的地区。

《深海鱼》同时兼备我们熟悉的民俗故事的特点,也有其他的主题,比如说人们的流离失所与核工业化进程,给我们打开了一扇自带哀伤滤镜的窗户,通过漫画中的种种意象,窥探东北地方人民旷日持久的搏斗——不仅仅是在自然灾害中苦苦挣扎(十九世纪末以来,这个地区已经遭受了三次大海啸,每一次都造成了巨大损害),更是在迈向新时代之际,屈于东京政府和工业对农村人民和土地的剥削之下的奋力拼搏。东北地方拥有这个国家的三大核工业大厂——福岛第一核电站、新泻县的柏崎刈羽核电站以及青森县六所村巨大的燃料加工与废弃物处理厂,已然不堪重负,然而东北地方还只是众多核电设备的其中之一。换句话说,《深海鱼》把胜又进个性化的地理概念和降格的田园风光绘制成漫画地图,让我们明白2011年的灾难,首先就是日本北部地区的灾难。

胜又进一直不知道,当他还是个婴儿的时候,父母就死了。他的许多故事都糅杂着对血亲关系的迷恋与恐惧,而这种血缘正是日本社会建立的基石。图片来源:Winter Insect, 1971

与《赤雪》一样,《深海鱼》这本漫画集也是浅川满宽(Asakawa Mitsuhiro)编纂而成的。川村是一位学者兼编辑,在推广日本和世界各地老文学漫画的事业上,他是一个不可多得的重要角色。他曾担任《Garo》和由它演变过来的《Ax》漫画杂志的主编,辰巳嘉裕的自传性图像小说《剧画漂流》(A Drifting Life,2008)的创作编辑团队中也包括浅川满宽。这部作品后来攀上了《纽约时报》畅销榜,成为日本图像小说发展的一个里程碑。日本图像小说界另一位泰斗柘植义春即将出版的漫画集也是由浅川满宽担任编辑,而这本新书的漫画家,柘植义春也正给胜又进的创作带来了巨大的影响。这本新的漫画集和《剧画漂流》都将通过蒙特利尔的Drawn & Quarterly出版社出版。预计在2019年,纽约书评漫画专栏也将出版柘植义春的1985-1986年的作品《无才之人》(The Man of No Talents)。这本书中的故事最初是通过《Comic Baku》杂志连载,这也正是胜又进《深海鱼》(1984)最初连载的平台。

多亏了浅川满宽编出《深海鱼》这本漫画集,胜又进才有机会得到人们的认可,跻身为2011年大灾难提供背景线索的重要艺术家之列。之所以说“有机会”,是因为虽然这本书在日本一经面世,就有一连串媒体争相报道,但到了今天,曾经为福岛第一核电站事故愤愤不平的人们,甚至是漫画评论家们都没几个人会提到胜又进的漫画。当然,这反映了一个更大的问题。这次核事故发生的几年后,曾经身经百战反对核能与肆意开发东北地区的抗议者们成了人们口中的传奇,但这个国家已经从创伤中爬了起来,继续前行,把大把精力放在灾后重建和遗忘上。社会活动家和当地居民只能一如既往孤军奋战,在法庭上反对日本的企业财团和政治体系。

河童正在暴力袭击一个乡村小镇,这个河童正在因为性成长而烦恼不已。图片来源:Hanbe,1973

如果说日本自己人的视而不见是个大问题的话,那么外国人的无知也是个麻烦。我觉得将《深海鱼》翻译成英语,带它走出国门势在必行,主要是为了与那些有关蘑菇云、膝跳反射般的“辐射恐惧症”和简单粗暴地将福岛(核电站爆炸)等同于广岛(原子弹爆炸)的文艺作品抗衡,2011年核事故发生后,这些主题主导了日本的许多艺术和文学创作。终于,今年春天,英译版的《深海鱼》由伦敦的Breakdown出版社出版,另立标题:《福岛恶魔鱼》(Fukushima Devil Fish)。这个标题取材于书中一个1989年的连环画故事的标题《恶魔鱼(章鱼)》,这个故事设定在福岛县相马市的一个虚构的核电站里,距离福岛已经关停的核电站只有不到五十公里的距离。之所以起这个标题,是想要吸引那些对2011年福岛核事故感兴趣但对漫画新书动态不怎么感冒的读者。虽然说我只是这本书的译者,但也是个事必躬亲的翻译——就像连续刽子手那样“亲力亲为”。因为我的第一职业是艺术史学家,这也让我不由得像挤牙膏似的控制着每个新项目的速度,把每一个简单的解释掰碎揉烂,组成一片长篇大论。这么一来结果就很尴尬了,这本书原定的出版日期被我推后了差不多两年。那么如果说外国人对这个问题的无知导致了人们对2011核事故的曲解的话,那么专业学者们的龟速也该负起责任。

编纂这本书最初的想法是收录漫画家胜又进各种各样关于受压迫的核电站清洁工的故事,以及超过一百幅反映了上世纪七十年代到九十年代中期反核运动的连环画作品,并辅之以我的解读,介绍这位画家60年代在东京的原子核物理学求学背景,以及他在被现代化侵占的日本乡村的田园生活,通过这双重背景,解释这位漫画家的独特视角,了解在他眼中,日本是如何一步步成为“核群岛”的。然而我的解读却越写越长,成了哥斯拉那样的庞然大物,要是出版的话恐怕出版商要倒闭了,于是这个计划不得不一分为二。

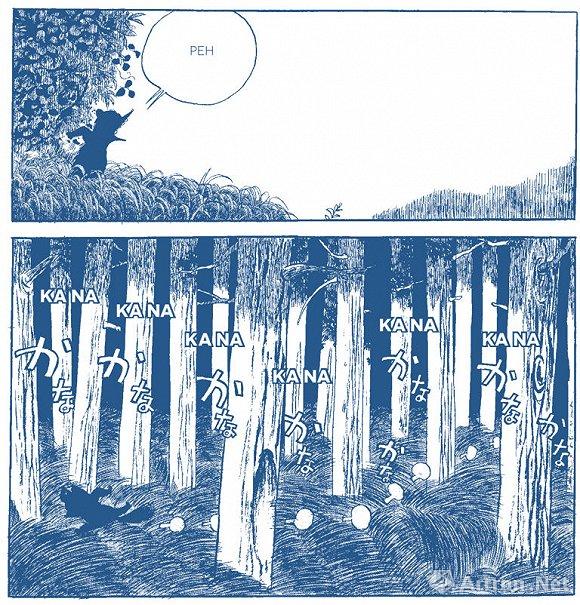

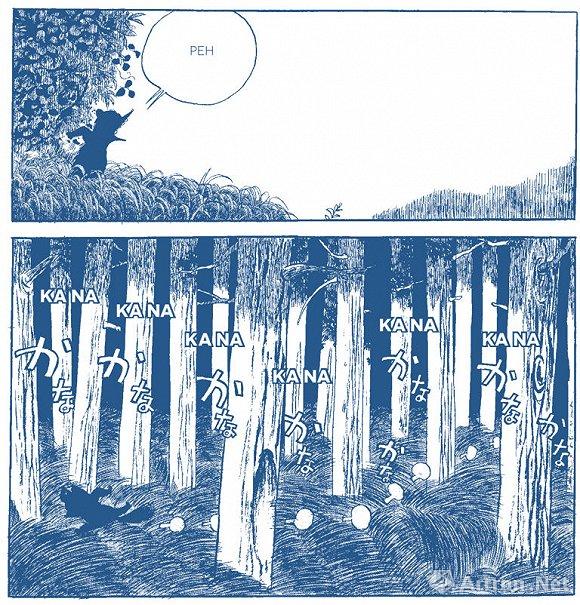

伴着抑扬顿挫的声声蝉鸣,一只淘气的狸正穿越丛林,打算偷偷潜入一个佛寺。图片来源:The Leaf Sutra, 1970

《福岛恶魔鱼》差不多全部译自浅川满宽的《深海鱼》,其中包括原书中的背景材料(两篇社论文章),同时补充了画家胜又进的自传性文章,富有诗意地描绘了他青年时代东北地方的精致。与此同时,我现在正在马不停蹄地将一开始那篇体量巨大的论文改编成可以在一本书中介绍完的手稿,结合胜又进的生平经历和职业生涯,讲述2011年福岛第一核电站爆炸前,日本核工业的兴起和应运而生的反核能运动的。日本漫画家们也以各种方式参与到了这个行业的发展中,他们要么是溜须拍马大唱赞歌,要么是担起了批评家的角色。奇怪的是,关于日本核工业的发展以及反核运动的问题,却连最基本的英文材料都寥寥无几,毕竟在反核武的问题上文学材料可是汗牛充栋,足以见得,在过去的几十年中,广岛原子弹是如何耀眼,吸引了所有历史学家的眼球。《不欢迎核工业:日本漫画家和他的同胞们维和不在信任原子能》(How One Japanese Cartoonist and His Countrymen Learned to Distrust the Atom),在创作阶段,我暂时给书起了这么个名字,目的是填补现在文学上所存在的空缺,同时也让读者们看到核风险的万花筒。我认为,蘑菇云的议题应该先搁一搁,放在其应有的次要地位,给核工业腾个位置。

不过照现在看来,可能在未来的几年里好奇的外国读者们都得靠《福岛恶魔鱼》满足一下自己的求知欲了,因为我的新书创作就像海参挪动一样慢吞吞的。

本文图片来自胜又进的英译版漫画集《福岛恶魔鱼》,编辑浅川满宽,由本文作者瑞安·霍姆伯格(Ryan Holmberg)担任翻译。

肠道一样的发电装置浸泡在海里,核电站清洁工就一点点清除上面的放射性物质泄漏。图片来源:Devil Fish,1989

2011年3月11日,地震、海啸和福岛核事故以后,日本的艺术随之转向,艺术史也受到了震动——虽然这么说可能为时尚早,但改变是必然的。

海啸的黑水席卷着核废料,从这个东临太平洋的日本北部小城撤退,而带有放射性的尘埃微粒,则残留在了这个因为核电站而繁荣起来的城市,留在了福岛东边的农田村庄里。这片土地变得死气沉沉,艺术却把社会各界人士牵到了这里。有些领域的繁荣是人们意料之中的,比如说纪录片电影的制作,而诸如当代艺术这样,从传统上来讲通常会选择尽量回避敏感话题的艺术形式,也在核事故的阴云下蓬勃发展起来。

大家普遍认为,这些灾难开创了日本文化的新纪元,同时也让人们重新审视历史,过去取得的这些成就只是硬币的一面。不出几个礼拜,知识分子、出版商和社会活动价纷纷开始炮轰日本工业化过程中的核裂变带来的灾难。不出意外,广岛和长崎又回到了人们的嘴边。核抗议者高呼:“不要再制造下一个广岛了!不要再有下一个福岛了!”社会上的权威人士则一遍遍诘问:“世界上唯一遭受过核武器打击的国家怎么会成为核能最忠实的拥趸?”一些经典的灾难小说又重新被翻出来:小松左京1973年的《日本沉没》讲述的就是一场超大地震后,日本诸岛被一分为二的故事;而漫画家大友克洋(Katsuhiro Otomo)的反乌托邦科幻漫画《阿基拉》(Akira,1982-1990年在杂志上连载)中的主角是一群拥有超能力的青少年,他们生活在大爆炸后陷入浩劫的东京,这个二十世纪八九十年代的故事放在今天看来,也被赋予了新的意义,堪称颇有预见性。

然而我们回顾这些文艺作品的时候,往往忽略了一个基本的事实:日本有这么多灾难科幻杰作,关于核电站的却微乎其微;在地壳运动活跃的环太平洋地震带建起一个个人口密集、高度工业化的城市有多大的危险,也没有几部作品给我们亮起红灯。上世纪五十年代因氢弹测试爆炸而出现的巨型怪物哥斯拉在1995年的《哥斯拉vs戴斯特洛伊亞》中因吸收了过量的核能,体内产生急剧的核分裂,一旦超过极限,就能够让地球葬身火海;而2016年的《新·哥斯拉》中,哥斯拉具有强大破坏力,竟能在政府重重围攻之下将东京夷为平地,呈现了一种新的哲学思考。但这些都忽略了日本超过五十座的核电站,每座核电站都有好几个反应堆,这些核电站分布在日本群岛的各个角落,有的距离太平洋海底的构造裂缝只有咫尺之隔,必须得随时严阵以待,应对这断裂构造掀起的巨大海浪,有的则直接坐落在板块断裂带之上。就这样,在核爆蘑菇云的阴影下,福岛第一核电站以及它对日本的意义就被整个社会和文学遮蔽了,过去如此,将来亦然。

一个多愁善感的年轻女子攥着手帕,从栏杆上往下看,眼睛盯着皑皑白雪上纯白色的仙鹤。图片来源:Winter Sea,1971

“灾难主义”(disasterism)持续吸引着人们的眼球。看吧,今年10月,东京的森美术馆(Mori Art Museum)就要举办一场大型展览——“灾难与艺术的力量”。而2011年的这一连串打击也让日本人挖掘出大量的文化宝藏,它们在各种形式的包裹下,披着各式伪装的外衣,显得不那么耸人听闻了。最早的例子可以追溯到二十世纪70年代。1971年,就在福岛第一核电站1号机的沸水反应堆开始给国家电网源源不断地输送电力后不久,全国的新闻媒体都开始把镜头转移到乡村地区那些坚决抗议核能工业化的市民身上。小说、连环漫画、绘画和影像图片不断涌现,但这一系列文艺作品并没有过多地渲染恐怖,没有更高的升华,而是把焦点放在了核能的复杂与微妙,点出了工业化进程中面临的风险,它们关注的是在这些有着农业传统的乡村地区,原本农业和渔业说一不二,其文化也一直得到充分的尊重。然而,国家突然空降到这些地区,张牙舞爪地强制推进工业化,难免会激起不满情绪,引发社会骚乱。这时候的艺术中,对核工业的恐惧近乎成了一种恐惧的图腾,主人公们一直在与之斗争——愤怒的渔家妇女拉开条幅大声抗议;核废料污染模糊成一片黑影,贪婪地入侵着附近的海滩、远处的港湾,霸占了长长的海岸线;律师和社会活动家们在市政厅门口责怪政府;核电站的清洁工则被围困在核辐射的污染中——他们在这场硬仗里毫无胜算。核电站有何风险,是否应该允许政府合法剥夺劳力、环境和居民权利?和这样严肃的辩论相比,世界末日说可能更有市场。但更加微妙的危险因子已经潜伏在人们身后,蠢蠢欲动,这个时候我们的知识分子和文化精英还随大流念叨着世界末日这样的陈词滥调,那也太可悲了。

我把大部分时间都花在翻译和评说老日本漫画上了。在这些我翻箱倒柜挖出来的宝贝里,最有趣的是胜又进(Susumu Katsumata,1943-2007)的作品。他在二十世纪七八十年代画了许多漫画,讲述了核设施的风险以及发展核工业造成的农村人口迁移。在此之前,我就久闻胜又进的大名了。1966年,他在日本传奇性的先锋派漫画杂志《Garo》上首次发表了自己的作品,他当时的连环画展现了更新迭代中的社会风俗以及日本大学校园中的骚动,睿智而幽默。到1969年,我已经对他的画风很熟悉了,记住了他在《Garo》杂志和其他出版物上那些活跃的、聒噪的、异化的民间故事主人公和长达好几页的连环画故事。我发现他尤其关注乡村的各种细枝末节,精心描绘了自己童年生活在日本北部农村的光景,这里也是他童年安放的地方。在他的笔下,我们得以看到至今仍然笼罩着日本乡村的人口流失阴云。我看着《Garo》杂志上其他的反主流文化作品,它们锋芒毕露,充满着暴力激荡和先锋派的冷酷,内心为此抽动不止。而胜又进的漫画呢,在我眼中,他就是一个心地柔软的田园诗人。

所以说,胜又进的作品集《赤雪》(赤い雪)在2006年斩获行业最高嘉奖日本漫画家协会奖时,我差点翻了个白眼。然而后来,听说这本书的英文译本(2009年由Drawn & Quarterly出版社出版)销量不尽人意,我却并不惊讶。我觉得可以肯定的是,胜又进对日本乡村生活的那股热情很难引起外国读者的共鸣。在他的漫画中,有太多撩人的性隐喻(当然了,在这种漫画形式中并不罕见),但这些为日本直男量身定制的东西并不符合北美图像小说读者的胃口,他们的组成更加多元,思维也更加进步前卫。即便是后来我重新读《赤雪》与其他胜又进在八十年代创作的饱含怀旧伤感之情的漫画时,依然觉得我最初的看法没有什么偏颇。不过自从2011年3月——当时我正住在东京——一连串的灾难砸向日本,我对胜又进漫画的看法也悄然改变。他带有批判性的田园牧歌对整个日本文化都有着重要的作用。

一个年轻男子从城市归来,回到了自己的故乡。半夜里他突然从梦中惊醒,整夜整夜地追忆着自己故去的母亲和失落的童年,回忆挥之不去。图片来源:Spring Soul,1972

2011年10月,大海啸和核事故已经过去了七个月,这位画家的第二本作品集《深海鱼》出版,再一次获得了广泛赞誉。这本书收录了胜又进在二十世纪八十年代所绘的漫画,描述了召之即来挥之即去的核电站清洁工,他们日常工作就是打扫维护日本核电站设备;书中还有一些七十年代的作品,表现了工业化对日本乡村的颠覆作用,它催生了一大批移民,在一个个城市里形成一个全新的被异化的阶级,这些人们也在追逐工业的移动中编织出一个个消失的寓言。胜又进自己的生平经历也与他笔下的故事交叠在一起。这位画家出生于日本北部北上川河流边上山形县的农村里,南边的宫城县石卷市正是日本一大海港城市。胜又进生于斯长于斯,下了课,他就看看漫画,再帮家里放放牛。1962年,他高中毕业,搬到了东京,在日立的子公司销售高端实验室设备。1965年,胜又进被东京教育大学录取,后来取得了物理学学士学位,并开始攻读原子核物理学硕士。1971年,他辍了学,全身心扑在漫画上。

《深海鱼》中收录的最早的一些故事就是在这期间和辍学之后创作的。他的笔触萦绕心头,透出许多无家可归的农村青年内心的孤独。后来与核电厂相关的故事,就是胜又进在日本反对核工业运动时期的作品了,其中包括为进步主义刊物创作的讽刺插图和连环画,讲述了核辐射给人类身体健康带来的消极影响,以及三哩岛、切尔诺贝利核电站事故,冷战时期愈演愈烈的敌对气焰给太平洋和日本海域带来的潜在威胁。一个漫画家能有胜又进这样的文凭在当时来说,是十分罕见的——在二十世纪70年代,能拿到高中以上文凭的人少之又少。既精通核物理学,又对日本乡村存在的困境了然在胸,这两个问题放到今天来看都至关重要,能同时通晓以上二者的恐怕只有胜又进了。

核电站的清洁工清除设备上的放射性泄露物质,然而核辐射也在发起猛烈攻击,试图冲破厚重得令人窒息的防辐射外套的防线。同时,他们身上的放射性监测器则叫个不停。图片来源:《深海鱼》(1984)

胜又进所在的地区是日本的“东北地方”,那么为什么他的画里会有这么多稻田、哞哞叫的牛群、“kappa”(河童)和一种叫作“tanuki”的狡诈的本土狸呢?如果说以前我还觉得,他的乡村情结是唯一合理的解释,在经历了2011年悲剧,看着这些距离胜又进家乡仅一箭之遥的沿海城镇被洪水吞没,看着南边仅一百五十多公里的房屋、森林和农田落入核辐射的魔爪,我慢慢明白,我对这个地方所知甚少——充其量不过是通过《远野物语》(1910年出版)这样伤感的经典民间故事,通过人们对这个地区的刻板印象,了解到东北地方是个贫穷、落后、饱受饥荒和绝望侵扰的地区。

《深海鱼》同时兼备我们熟悉的民俗故事的特点,也有其他的主题,比如说人们的流离失所与核工业化进程,给我们打开了一扇自带哀伤滤镜的窗户,通过漫画中的种种意象,窥探东北地方人民旷日持久的搏斗——不仅仅是在自然灾害中苦苦挣扎(十九世纪末以来,这个地区已经遭受了三次大海啸,每一次都造成了巨大损害),更是在迈向新时代之际,屈于东京政府和工业对农村人民和土地的剥削之下的奋力拼搏。东北地方拥有这个国家的三大核工业大厂——福岛第一核电站、新泻县的柏崎刈羽核电站以及青森县六所村巨大的燃料加工与废弃物处理厂,已然不堪重负,然而东北地方还只是众多核电设备的其中之一。换句话说,《深海鱼》把胜又进个性化的地理概念和降格的田园风光绘制成漫画地图,让我们明白2011年的灾难,首先就是日本北部地区的灾难。

胜又进一直不知道,当他还是个婴儿的时候,父母就死了。他的许多故事都糅杂着对血亲关系的迷恋与恐惧,而这种血缘正是日本社会建立的基石。图片来源:Winter Insect, 1971

与《赤雪》一样,《深海鱼》这本漫画集也是浅川满宽(Asakawa Mitsuhiro)编纂而成的。川村是一位学者兼编辑,在推广日本和世界各地老文学漫画的事业上,他是一个不可多得的重要角色。他曾担任《Garo》和由它演变过来的《Ax》漫画杂志的主编,辰巳嘉裕的自传性图像小说《剧画漂流》(A Drifting Life,2008)的创作编辑团队中也包括浅川满宽。这部作品后来攀上了《纽约时报》畅销榜,成为日本图像小说发展的一个里程碑。日本图像小说界另一位泰斗柘植义春即将出版的漫画集也是由浅川满宽担任编辑,而这本新书的漫画家,柘植义春也正给胜又进的创作带来了巨大的影响。这本新的漫画集和《剧画漂流》都将通过蒙特利尔的Drawn & Quarterly出版社出版。预计在2019年,纽约书评漫画专栏也将出版柘植义春的1985-1986年的作品《无才之人》(The Man of No Talents)。这本书中的故事最初是通过《Comic Baku》杂志连载,这也正是胜又进《深海鱼》(1984)最初连载的平台。

多亏了浅川满宽编出《深海鱼》这本漫画集,胜又进才有机会得到人们的认可,跻身为2011年大灾难提供背景线索的重要艺术家之列。之所以说“有机会”,是因为虽然这本书在日本一经面世,就有一连串媒体争相报道,但到了今天,曾经为福岛第一核电站事故愤愤不平的人们,甚至是漫画评论家们都没几个人会提到胜又进的漫画。当然,这反映了一个更大的问题。这次核事故发生的几年后,曾经身经百战反对核能与肆意开发东北地区的抗议者们成了人们口中的传奇,但这个国家已经从创伤中爬了起来,继续前行,把大把精力放在灾后重建和遗忘上。社会活动家和当地居民只能一如既往孤军奋战,在法庭上反对日本的企业财团和政治体系。

河童正在暴力袭击一个乡村小镇,这个河童正在因为性成长而烦恼不已。图片来源:Hanbe,1973

如果说日本自己人的视而不见是个大问题的话,那么外国人的无知也是个麻烦。我觉得将《深海鱼》翻译成英语,带它走出国门势在必行,主要是为了与那些有关蘑菇云、膝跳反射般的“辐射恐惧症”和简单粗暴地将福岛(核电站爆炸)等同于广岛(原子弹爆炸)的文艺作品抗衡,2011年核事故发生后,这些主题主导了日本的许多艺术和文学创作。终于,今年春天,英译版的《深海鱼》由伦敦的Breakdown出版社出版,另立标题:《福岛恶魔鱼》(Fukushima Devil Fish)。这个标题取材于书中一个1989年的连环画故事的标题《恶魔鱼(章鱼)》,这个故事设定在福岛县相马市的一个虚构的核电站里,距离福岛已经关停的核电站只有不到五十公里的距离。之所以起这个标题,是想要吸引那些对2011年福岛核事故感兴趣但对漫画新书动态不怎么感冒的读者。虽然说我只是这本书的译者,但也是个事必躬亲的翻译——就像连续刽子手那样“亲力亲为”。因为我的第一职业是艺术史学家,这也让我不由得像挤牙膏似的控制着每个新项目的速度,把每一个简单的解释掰碎揉烂,组成一片长篇大论。这么一来结果就很尴尬了,这本书原定的出版日期被我推后了差不多两年。那么如果说外国人对这个问题的无知导致了人们对2011核事故的曲解的话,那么专业学者们的龟速也该负起责任。

编纂这本书最初的想法是收录漫画家胜又进各种各样关于受压迫的核电站清洁工的故事,以及超过一百幅反映了上世纪七十年代到九十年代中期反核运动的连环画作品,并辅之以我的解读,介绍这位画家60年代在东京的原子核物理学求学背景,以及他在被现代化侵占的日本乡村的田园生活,通过这双重背景,解释这位漫画家的独特视角,了解在他眼中,日本是如何一步步成为“核群岛”的。然而我的解读却越写越长,成了哥斯拉那样的庞然大物,要是出版的话恐怕出版商要倒闭了,于是这个计划不得不一分为二。

伴着抑扬顿挫的声声蝉鸣,一只淘气的狸正穿越丛林,打算偷偷潜入一个佛寺。图片来源:The Leaf Sutra, 1970

《福岛恶魔鱼》差不多全部译自浅川满宽的《深海鱼》,其中包括原书中的背景材料(两篇社论文章),同时补充了画家胜又进的自传性文章,富有诗意地描绘了他青年时代东北地方的精致。与此同时,我现在正在马不停蹄地将一开始那篇体量巨大的论文改编成可以在一本书中介绍完的手稿,结合胜又进的生平经历和职业生涯,讲述2011年福岛第一核电站爆炸前,日本核工业的兴起和应运而生的反核能运动的。日本漫画家们也以各种方式参与到了这个行业的发展中,他们要么是溜须拍马大唱赞歌,要么是担起了批评家的角色。奇怪的是,关于日本核工业的发展以及反核运动的问题,却连最基本的英文材料都寥寥无几,毕竟在反核武的问题上文学材料可是汗牛充栋,足以见得,在过去的几十年中,广岛原子弹是如何耀眼,吸引了所有历史学家的眼球。《不欢迎核工业:日本漫画家和他的同胞们维和不在信任原子能》(How One Japanese Cartoonist and His Countrymen Learned to Distrust the Atom),在创作阶段,我暂时给书起了这么个名字,目的是填补现在文学上所存在的空缺,同时也让读者们看到核风险的万花筒。我认为,蘑菇云的议题应该先搁一搁,放在其应有的次要地位,给核工业腾个位置。

不过照现在看来,可能在未来的几年里好奇的外国读者们都得靠《福岛恶魔鱼》满足一下自己的求知欲了,因为我的新书创作就像海参挪动一样慢吞吞的。

本文图片来自胜又进的英译版漫画集《福岛恶魔鱼》,编辑浅川满宽,由本文作者瑞安·霍姆伯格(Ryan Holmberg)担任翻译。