专访汪民安:对艺术而言,创造性和杰作有时诞生于混乱

时间:2018-12-06 来源:界面 作者:界面

在众多关于上世纪80年代中国前卫艺术的研究著作中,汪民安和宋晓萍的《中国前卫艺术的兴起》是有些特殊的一本。在这本不厚的小书中,两位作者放弃了复杂的理论建构、历史梳理以及对人物、作品面面俱到的介绍,只抓住几个关键人物的关键作品,用它们串起了中国前卫艺术从地下到萌芽、到高潮再到终结的十年历程。

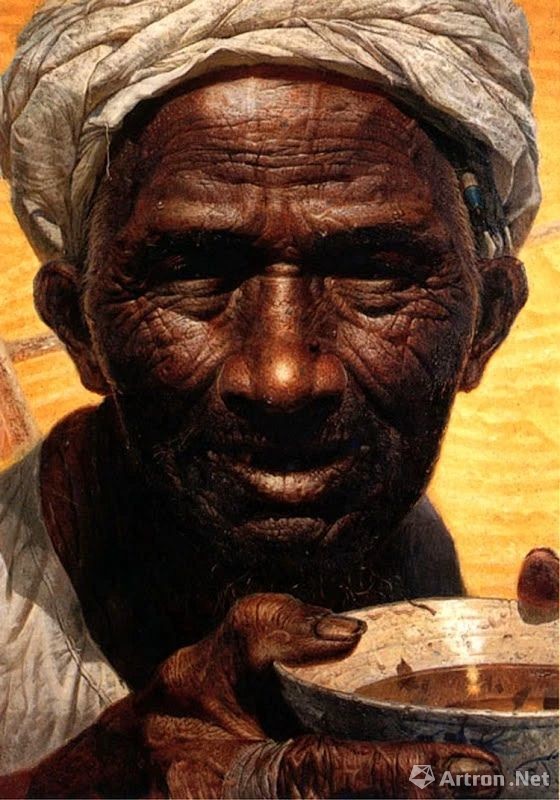

这本书没有引言也没有总论,而是从一幅上世纪50年代开始创作、前后历时20余年才最终完成的油画《血衣》写起。作者像一个耐心的导览者,带着读者仔细观察画面上的每一个人物,对他们的衣着、神情、动作、在画面上所处的位置以及彼此之间的互动等方面做出了详尽的描述和解读,甚至连人物之外的自然环境和建筑陈设都没有放过。通过对这样一幅代表作品的视觉分析,作者试图向读者阐明1960到1970年代的社会主义现实主义美学风格,究竟是怎么一回事,而这一美学消退的过程,也就是中国前卫艺术兴起的过程。这样的笔法,不免让人想起汪民安的研究对象福柯对于委拉斯凯兹的名画《宫娥》的经典分析。这样结合历史语境的案例分析贯穿了整本书,也是使之区别于其他艺术史著作的独特之处。

这种写法与这本书的缘起分不开。多年之前,汪民安还在北京外国语大学任教,首都师范大学刚刚成立了文化研究院,当时研究院负责人陶东风邀请他来拍一部关于中国前卫艺术的纪录片。这本书的前身就是汪民安为这部纪录片撰写的脚本,由于影像语言的特殊性,汪民安在脚本里没有谈论太多理论,也没有涉及太多细枝末节的东西,而是选择了以作品作为线索。后来由于各种各样的原因,纪录片没有拍成。汪民安就将脚本做了较大幅度补充和修改,于今年10月正式出版。在这本书出版之际,记者(ID:BooksAndFun)对汪民安进行了专访,和他聊了聊上世纪80年代的艺术实践以及当时的艺术生态对今天的影响。

《中国前卫艺术的兴起》

汪民安、宋晓萍 著

北京大学出版社 2018年10月

《血衣》《父亲》和逃逸者的艺术:七八十年代之交的艺术断裂和隐线

记者:《中国前卫艺术的兴起》这本书主要谈的是80年代的前卫艺术实践,但在绪论中,你通过王式廓的油画《血衣》分析了在“前十七年”和“文革”时期占统治地位的社会主义现实主义的美学语言,能简单阐述一下这一美学吗?

汪民安:如果要非常简单地说的话,当时的绘画风格就是“高大全、红光亮”。革命现实主义和革命浪漫主义相结合,具有强烈的风格化特征:它有明显的波普艺术的味道,喜闻乐见,通俗易懂,布满大街小巷。很多人研究过这种美学风格形成的历史背景——我并没有讨论这点。我之所以选择《血衣》这幅画,不仅因为它确实很有名,是这种风格的一个代表,更重要的是,我真的喜欢这幅画。

我在国博见过这幅画的原作,王式廓在一张画中画了那么多农民,但每个农民都有不一样的面孔。这幅画还吸引我的是它的空间部署,人物的位置和空间安排,整个画面的空间部署,我觉得非常精当。后来我看过一些王式廓的资料,他为了画这些农民,专门到河南农村去生活了很长时间,观察农民的生活习性——这是那个时代画家的惯常创作方法。尽管这幅画带有当时一般绘画的风格特征,但它的确体现了非同寻常的绘画能力——在任何一个风格的框架下,都会有杰出的才智光芒在闪耀。

按照巴迪欧的说法,当断裂性的事件来临时,会出现一种新的主体忠实于这一事件,并将事件宣称为真理,主体忠诚于这一事件的真理。王式廓这一代的画家,大概就是这样的主体。

王式廓从1950年开始构思《血衣》,1959年完成了大型素描,1973年去世时还在为之搜集形象与色彩素材

记者:事实上,在改革开放前,社会主义美术也不是铁板一块,也有很多偏离或者说是溢出社会主义现实主义框架的实践,可以谈谈这部分实践吗?

汪民安:1970年代应该在各方面都有一些偏离主流艺术和主流文化的东西吧——实际上,在任何一个时代,都有一些东西会同主导性文化格格不入。现在这方面的资料、回忆录和研究很多,当事人也都在,情况一目了然。比如说当时有白洋淀诗群,等等。不过我不是这方面的学者,我不是特别了解这方面的细节。

在绘画领域当然有一批探索者,比如无名画会。他们最近这些年断断续续地办过回顾展,我今年初还看过他们在中间美术馆的展览,在那个展厅,70年代打开的是另一扇窗户。赵文量在1973年的自画像给我留下了很深的印象:焦虑、紧张、心事重重,让我想到刘小东在90年代的自画像。看到这些作品,你会觉得90年代的绘画情绪在70年代就出现过了。只是这些作品在当时一直处在暗室。

1970年代这些带点印象主义味道的绘画是怎么出现的?他们中可能有一些干部子弟或知识分子子弟,能接触到一些内部书籍、画册之类的,就在家偷偷学着西方画册上的画来画。那个时候,每个城市学画画的人都相互认识,相互影响,只要有一个人接触了一些国外的东西,他周围的人也会受他影响。无名画会的赵文量当时周围就有很多人。他们经常到郊外去写生,画风景。画画对他们来说,不仅是创作,还是一种生活方式。

当然,后来影响更大的是70年代末期的星星画会,但星星画会是临时组织起来的。不像无名画会有一个较长的交往历史。星星画会跟文学的关系更密切一点。他们的抱负、野心以及作品的气质跟无名画会有很大不同。毕竟他们出现的时代也不同了。

无名画会的代表人物赵文量(左)、杨雨澍(右)

记者:你谈到罗中立《父亲》中的人,是去政治化、去历史化的,是抽象的人道主义意义上的人,但到了90年代之后,类似政治波普这样的艺术实践中,人是不是又回到了历史和政治之中?

汪民安:70年代主要还是用阶级身份来划分人,每个人都处在一个特定的阶级范畴内。到了80年代,罗中立这些人的作品最主要的特点就是用抽象普遍的人性来取代70年代对人的身份编码,人脱掉了阶级的外套,那个《父亲》看上去可以成为所有人的父亲。那是人道主义在80年代初期的爆发。90年代的情况很不一样——我这本书没有谈90年代——像方力钧和刘小东的作品,他们画中的人物既不以阶级来定义,也不以抽象的真善美的人性来定义,他们确实是历史化的,但是,他们和历史和时代的关系是复杂和紧张的——与其说他们的面孔写满了对历史的态度,不如说他们的面孔本身就是历史。

罗中立《父亲》(1980)

记者:你在评价无名画会的两位代表人物赵文量、杨雨澍的时候,说他们是以逃逸的方式来表达某种立场。同样的说法也可以适用于何多苓,你在书中认为他是出于对革命的厌倦才转向自然。怎么理解这种逃逸式的对抗?可能在艺术家本人看来,这并不是一种自觉的行为,或者说只是一种个人生活和个人风格的选择,他们甚至会拒斥将它与时代和政治做过多的勾连。

汪民安:革命时期很少有人注意到自然,无论是哪种类型的革命,都是人间的斗争嘛。为了避开人,逃向自然是常见的选择,中国有这样漫长的文人传统。中国的山水画大概就属于一种逃逸美学。美国有一个华裔地理学家段义孚写过一本很有意思的书《逃避主义》,他专门讨论了人们对于中心化,对于人群,对于都市的各种逃避,向自然、户外和荒野的逃避。这种逃避植根于人的内心深处。段义孚是个与世无争的学者,在北美以批判见长的学院中非常少见。我曾问过同为地理学家的大卫・哈维对段义孚的看法,果然,哈维对他有偏见,大概意思就是说段义孚不正面批判,不对抗。哈维无法接受中国文人的逃避传统。

实际上,德勒兹也对逃逸有很高的评价,对他来说,逃逸是积极的选择,逃逸线是积极的生成之线——无名画会在70年代的作品就编织了这条非凡的逃逸线。何多苓怎么理解他的作品并不重要,我认为80年代初期的跟土地有关的作品、跟边疆有关的作品,多少都带有一点逃逸的性质。许多作品都是在逃逸的过程中确立了它的价值的。高更和梵高这样的画家,在某种意义上都是逃逸者。

何多苓《春风已经苏醒》(1982)

激情与理性、家国命运与日常生活:85新潮当中的艺术实践

记者:你在书中谈到,80年代的艺术家有两种生命态度,一种是激情,另一种是理性,为什么会出现这两种态度,是分别接续了怎样的西方传统?

汪民安:激情很好理解啊。年轻人都有强烈的生命激情,只不过在此前的作品中从没有人表达这个,那是艺术的禁忌。80年代中期可以开始自由表达了。当时,尼采、弗洛伊德的流行也与此紧密相关,他们的书译介进来,非常受欢迎。整个社会都在经历一种长期压抑之后的感官释放。在这方面,文学和艺术是同步的。王安忆的《三恋》和张贤亮的《绿化树》都写得惊心动魄。

当时艺术圈都在强调生命,强调激情。张培力、耿建翌他们几个人就是针对这种生命激情潮流的反动。相反地,他们推崇理性。耿建翌把人画得像机器人,看上去像今天的人工智能。张培力还画了了无生机的物件。他们在画面上擦掉了激情。除了他们之外,新刻度(编注:上世纪80年代成立的艺术小组,创始人包括王鲁炎、顾德新、陈少平)和丁乙的作品在这方面走得更远,他们不仅没有激情,而且就像机器一样在制作。我个人觉得这是85新潮中最有现代气质的作品。他们的作品表达了新的绘画观念:绘画的内容、主题,甚至是形式都不重要了,他们将绘画还原到制作的层面:画是被制作出来的,而不是要表达某种情绪、意见、观念或者美学。

张培力《仲夏的泳者》(1985)

记者:你谈到说在杜尚、劳森伯格的影响下,中国出现了第一批放弃架上绘画的艺术家,这些艺术家集中出现在一些并非艺术中心的中小城市,为什么会出现这种现象?

汪民安:当时有几个很重要的艺术团体,包括黄永砯等人的厦门达达,还有一个在太原,还有一个在徐州的行为和装置展,影响很大。他们也激起了愤怒。当时观众的反应是:“你们的艺术使我感到人类在退化,世界将毁灭。”

为什么在这些中小城市会出现这个?很可能是偶然的吧。正好在那几个城市有那几个疯疯癫癫的人,搞了那样疯疯癫癫的展览,而且这些东西是很容易传染的,一个城市传到另一个城市。也有可能,是北京、上海的艺术家已经开始在画现代主义风格的画了,让他们完全放弃架上绘画也不容易,他们还有点矜持,他们也不好意思被中小城市传染吧。而这些在二三线城市的年轻艺术家没什么包袱,也没什么成就和机会,不如开始就来点猛烈的。不过,当时劳森伯格的展览在中国影响非常大,在他之前,中国几乎没有什么装置作品。

记者:你在谈到吴山专的作品时,特别强调了他对“日常生活”的关注,在80年代的艺术实践中,日常生活似乎并不是一个重要的主题?

汪民安:日常生活在80年代确实不是一个重要的主题。80年代没人谈日常生活,知识分子和艺术家都在谈文化,谈历史和未来,谈人的命运和国家的命运。哪怕谈到个人的生活的时候,也总是把这种生活升华到个人之外的层面。日常生活没有获得自己的自主性。你看刘索拉和徐星的小说,尽管讲述的是无聊的生活,但是,这种无聊感却有强烈的存在主义意味,无聊中总是夹杂着不满,无聊是批判的支点。

吴山专的作品也捕捉到了日常生活的无聊感。但是,他好像真的喜欢这种无聊感。他的无聊丝毫不带激愤。他对这些日常生活的琐碎和平庸兴致勃勃。他热衷于此,他到处收集墙上的各种凡人的毫无意义的口号和书写。他80年代的作品可以说是对平庸、琐碎和无聊的颂歌。

总体来说,艺术和文学对日常生活的关注都是从90年代才开始的。文学好像有个新写实流派,事无巨细地叙述普通人的一天。艺术主要是刘小东等人的作品,他们都将目光下垂到日常生活的层面,并且阻止它升华。

吴山专用大字报的形式创作的《今天下午停水》(1986-)

圈子、性别与权威:80年代奠定了中国当代艺术生态

记者:你在书中谈到,星星美展之后逐渐形成了许多艺术小组、艺术家团体,他们构成了后来圆明园画家村和宋庄的主力。这样的“艺术共同体”对中国前卫艺术的发展起到了怎样的作用?

汪民安:80年代搞前卫艺术的人本来就不多,一般的城市就那么几个人。他们都认识,很多是小时候一起学画画的,拜了同一个老师。或者是大学同学毕业后分到一个城市的。因此,他们很容易走到一起。或者说,只能走到一起。用德勒兹的小文学(minor literature)概念的话,他们搞的就是小艺术,边缘的、少数人的艺术,只能在一起抱团取暖。这在那个时候是克服艺术孤独的最好方式:共同创作,共同鼓励,甚至是共同生活。

这种抱团方式,在今天还在延续。只不过形式和性质都有了很大的变化。今天的艺术家组成了各种各样的群体,各个群体中的人都彼此认识。你去看展览,有时候会发现,观众都是相熟的艺术家,像是同一个单位的员工。艺术家不再组织艺术小组了,不再一起创作了,但是,还是存在各式各样的紧密的艺术圈子。这个圈子的基础当然有艺术本身的原因:彼此欣赏的艺术家更愿意呆在一起,他们也经常就艺术本身的问题交流,他们相互影响,他们也要寻找友谊。我有时候和他们聊天,一个强烈的感受是,艺术家特别愿意探讨严肃的艺术问题,而且非常认真。

当然,这各种各样的小圈子也不排除利益的原因——艺术在今天和80年代一个重要的差别在于,艺术和利益本身的关系太密切了。对任何一个艺术家来说,机会都非常重要,圈子有时候能提供一些机会。但我觉得这无可厚非——今天全世界的艺术家都在寻找机会。

我个人觉得这些艺术圈子非常有意思。艺术家圈子也有漫长的传统。整个20世纪的艺术史或许可以从圈子的角度重新谈论一遍,各种潮流都是通过圈子的方式来实现的。达达、超现实主义、情境主义都是国际性的艺术圈子,他们创造了艺术的传奇。

记者:今天,这种江湖式的、亲属关系式的网络依然是中国当代艺术界的一个基本生态,你在书中提到,这种生态的弊端是艺术家和评论家都很难做到真正的独立,但相对于西方的体制,这种生态是不是也存在一种创造性,或者说可以作为一种替代方案(alternative)?

汪民安:今天艺术的江湖网络,肯定跟西方的很不一样。我不是很了解西方艺术家的生态,但是,一个大概的感觉是,他们相对来说要个体化一些。艺术家彼此之间不会像中国艺术家这样密切地来往。西方的艺术家跟画廊的关系也许更为密切,画廊代理他们,他们给画廊作品,画廊对他们负责,他们有严格的契约关系。这是艺术职业化的一个重要表现。没有画廊的艺术家也许再打一份工来养活自己。中国艺术家有少数人有固定的画廊,但也有很多人没有画廊,他们需要在画廊体系之外寻找自己的空间。

这样,艺术江湖、艺术网络对很多人来说就非常有必要。当然,这里面就会出现一切江湖中都会出现的道义和利益问题。但我觉得相比完全没有机会的局面而言,这样的艺术网络和江湖还是有必要的。如果没有它的存在,艺术的活力何在?这有些混乱的、非体制化的艺术局势有时候会产生一些意想不到的效果。对艺术而言,创造性和杰作有时候诞生于混乱。

记者:在这本书中,几乎都没有怎么涉及到女艺术家在80年代的实践,可以谈谈这部分吗?

汪民安:现在女艺术家越来越多了,但80年代前卫女性艺术家很少。也许是当时美院的女生本来就不多?现在美院的女生的比例要远远超过那个时候。另一方面,80年代的前卫艺术很少为人所接受,前卫艺术家是一个非常边缘的群体,他们生存艰难。在世人的眼中,他们多少有些危险。艺术家本人要有些野性,要有很强的心理承受力。在那个年代,女性从事前卫艺术或许承受和面对的困难更多。我现在能想得起来的女性艺术家,就是在现代艺术大展上一鸣惊人的肖鲁。

1989年,肖鲁的作品《对话》参加中国美术馆举行的现代艺术大展,开幕后她对着作品开了两枪