杭春晓:水墨话语权、弱者霸权,以及其它

时间:2019-03-21 来源:雅昌艺术网专稿 作者:雅昌艺术网专稿

马修·伯纳德,《线路》,2011年,录像,5分钟

2013年12月,《以古为今:当代中国水墨艺术》在美国大都会博物馆展出,对中国水墨界不啻为一个爱恨交织的事件。原因很简单,大都会名头足以满足“传统走向世界”的想象。消息刚传入时,正热闹的水墨界满心欢舞。但展览真正摆在眼前时,绝大部分人却都哑然了,继而不满之心油然而生——因为参展艺术家太让人“吃惊”,完全瓦解了国人的水墨概念。

失望、无奈的情绪,瞬间打击了激昂、脆弱的民族情怀。各种愤怒呼啸而出。带着悲情、煽情,夺回水墨话语权的呐喊与新世纪以来弥漫的大国崛起、文化复兴遥相呼应。

显然,作为新兴大国的文化期待被大都会弄得没有一丝快感,剩下的只有任人摆布的失重感。夺回话语权的念头就像砸烂日本车一样,非常容易地撩出了一片火海。后继剧情也相当狗血,纽约时报似乎“感受到”澎湃的中国情怀,并给予“回应”:《以古为今:当代中国水墨艺术》被评为年度最不值得看的十大展览之一。这则新闻,在国内得到最热烈的转载。

阳江组,《资本论足球》(截屏),2009年,水墨书法、行为、行为纪录、装置,(双频录像、纸上水墨)

热烈的原因,不言自明。赶热闹的人对纽约时报的评选理由,丝毫不关心。他们在意这种判断结果。借用奇葩的斗争逻辑——敌人的敌人就是朋友,《纽约时报》忽然间仿佛亲人一般可爱。一时,因纽约时报的友情赞助,叫板大都会的底气猛然蹿升了好几个音阶。“没有文脉,何谈水墨”等观点,开始大肆批判大都会策展人对中国水墨的无知(抑或有意为之的无知)。批判逻辑,往往是有罪推定:只要商业介入,就是不道德;只要西方视角,就是不懂中国。也即,大都会的策展天然不具有文脉,是商业与西方霸权的产物。如此批判能够发泄情绪,却无法对话。

或许,“发泄”原本就没有对话的打算,让他们失望的大都会根本不是一个能就“中国问题”展开讨论的对象。那么,问题来了,怎样才是“讨论中国”的对象?难道“顺我者方可对话,逆我者不可言之”?近十年来的全球化浪潮中,这个荒谬逻辑是民族主义频繁使用的核武。背后,隐藏了一种文化上的弱者霸权。何谓弱者霸权?是指缺乏“讨论”的持续能力,回避普世性问题的深入,一味以特殊性界定自身价值,并强调他者必须先验接受这种“特色”。

比如,讨论水墨一定是“笔墨概念+精神体验”。不符合,就不懂中国。如果对方是一个无法简单否定的强者,则冠以西方霸权的称号。针对“霸权”的义愤填膺,从来不会聚焦“怎样理解中国传统”之类问题。比如大都会的四个主题对理解中国有没有启示?即便不符合我们的习惯,难道就没有审视价值吗?如果他人一味遵从我们的习惯,还有讨论、对话的必要吗?

显然,民族情怀没有这样的胸怀。涉外交往中,我们希望得到的是“特色”的承认、认可,而非交流、对话。脆弱的情感世界里要么是国际友人,要么是别有用心的敌人,不存在正常的有着异见的朋友。诸如奥运会中的兴奋剂风波,全然不考虑自身的问题,简单视为针对中国的别有用心。

孙逊,《一场革命中还未来得及定义的行为》,2011年,木刻,30×42厘米

究其原因,实乃弱者霸权的心理使然。弱者期待的“霸权”,其实是“自信缺乏综合症”的极端表现。朝鲜宣传片中的“解放美国”,堪称此类病症之突出代表。当然,我们没有朝鲜那么重的病,不会用臆想构建霸权。但基本病理实则类似。核心逻辑便是,自己预设的价值不容他人“否定”、“怀疑”。

尤其伴随新世纪经济力量的膨胀,“中国”的主体想象逐渐倾向“崛起”、“复兴”等概念,与之相应的主体意识也越来越强烈,甚至产生拯救世界的幻觉。这是极为有趣,也极度复杂的生发机制:通过全球化获得力量的中国,滋长出背离全球化的体验方式。或许,习惯了大一统历史的中国,曾经以华夷之辨构建的“天下”认知模型,似乎正通过中西之辨在“全球化”中苏醒。

直接结果就是:“全球化”本应出现的主体弱化不仅没出现,反而激活了民间的主体权力的想象。就像国人的旅游——在全球化的世界中游曳,却保守着封闭的自我体验。诸如在法餐厅喝红酒,却大声喧哗地用自带榨菜吃牛排。这种“旅游”形象地呈现了中国在全球化中的现实悖论:我们需要一个开放的世界,却又要在“开放性”中找到封闭的属于自己的价值逻辑。

其实,开放的世界中保留特色本不为过。但“保留”应该基于对话、沟通的分享,而非他人一定要接受、认同。前者是文化多元化的状态,后者则是弱者的霸权妄想。类似思维如“因为我是少数人群,所以我要怎样”。

将这一句式用于大都会展览的中国反应,可以得到一句话:“因为我是中国水墨,所以我要你认可我的想法。”别人一定要认可吗?在平等开放的世界中,答案是否定的。别人是否理解,取决于以怎样的方式沟通。如果一味举着“中国文脉”的大棒,结果只能遭遇他人漠视。现实确实如此,当中国水墨界热闹地呼唤文脉,幻想水墨话语权时,大都会没有任何搭理,只是按计划撤了展再开新的展览。

因判断差异而掀起的话语权想象,在别人的漠视中不仅节操碎满地,简直就是一地鸡毛的凌乱。最终只能关起大门自己哼唧两声。就此,国人在现实层面遭遇极为吊诡的挫败感:希望别人理解,但自身价值逻辑无法得到认可,继而产生对抗性诉求,却又在冷漠中变成一声叹息,仿佛一场没有尽头的噩梦。

杨诘苍,《会叫的风景》(五角大楼),2003年,纸上水墨、矿物颜料,300×500厘米

满是挫败还被冠以“弱者霸权”,确实有些“委屈”。以至会产生新的幻觉:一心融入世界,却遭遇不公。因为他人不希望看到强大的中国,所以我们强大时,就会遭遇刁难。事实果真如此?答案显然复杂得多。

就现状而言,我们正在融入“世界”。但为什么要融入?为什么不能在封闭中实现中华文明的伟大复兴?原因简单而深刻:融入世界就是要融入人类文明整体发展的今天,共享成果。

但是,我们不可能一方面共享整体化成果,一方面却要世界理解、接受一个独特的“中国”。或许,有人认为这不正是世界的多元化吗?表面上看似乎如此。但这恰恰是今天最大的问题:将多元化视作特殊文化的简单并置。如同,将水墨传统简单并置在世界艺术之林,就构成了多元化的存在价值。但沿着这个思路深入,我们会发现它其实是杂乱的拼凑,不可能形成多元系统的整体发展。

真正的多元化,是众多特殊文化以自身资源介入整体问题,从而提供不同视角下的解决方案。具体到水墨,就是我们不能简单以“中国文脉”确立自己的价值,而是要弄清世界艺术正在面对的问题,并能从自身资源寻找视角加以解决。也即,多元化是在整体问题的解决中分享特殊的文化资源。

这一过程需要各种介入者平等、自由的“分享”,哪怕是截然不同的看法。且不说我们关于“中国文脉”的看法是否正确,当大都会提供了不同的解决方案时,需要思考的是他人为何如此提供?而不是抡起“文脉”大棒。

关于展览观点可以自由讨论,但首先要反思讨论的目的——是辩护传统的历史存在价值?还是介入世界整体性的艺术问题?这样就不会掉入情绪化陷阱,简单地否定。

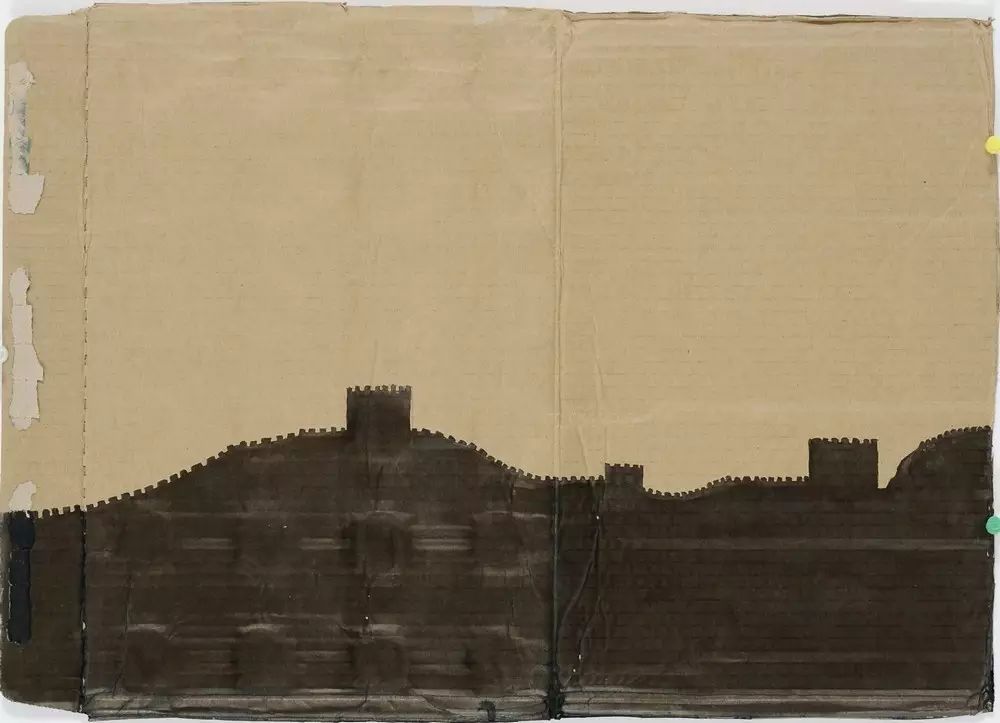

段建宇,《美丽的梦 No.3》,2008年,硬纸板水墨,38.5×54厘米

回到大都会展览,巫鸿为图录提供了名为《超越中西二元论》的文章,表明展览的策划是带有理论愿景的。为什么要这样?因为在大都会看来,展览不是为了展出一些作品,而是为了提出关乎文化反思的问题。所以,无论大都会展览的执行情况如何,这个出发点值得我们充分关注。遗憾的是,对大都会失望的人只是一味否定展览,而没有思考:一个以中国传统绘画收藏著称的博物馆,为什么剑走偏锋选择了看上去与水墨完全无关的作品?

显然,并非大都会不懂中国。甚至,展览主题显示了他们对传统中国的别样认知。故而剑走偏锋,是以今天艺术的整体性问题为出发,而非针对中国的特殊性问题。当然,我们也可以质疑“作品选择”与“理论愿景”是否吻合,并深入讨论大都会是否恰当地分享了关乎中国的文化资源。沿着这个方向,不同的讨论者会提供不同的细节,从而深化问题的认知。

诸如,只要看似吻合预设的“中国性”主题,无论媒介、内容、风格乃至实现方式都被一锅煮——没有考虑作品间的具体问题差异。这种做法不是从作品出发的学术研究,而是典型的“理论空投”。也即,大都会没有深入中国水墨的创作现状,在熟知作品的基础上进行新的“发现”。

相反,大都会选择了看似保险实则粗暴的方式:选择为西方熟悉的非“典型水墨”的作品。非“典型水墨”,可以实现惯识的瓦解,带来认知震撼;而为西方熟悉的艺术家,则保证了参展作品的“质量”。

殊不知,这样的认知震撼过于简单。按这种思路,为什么不借点波洛克之类的带有东方阐释性的作品,岂不更加震撼?其实,在“超越中西二元论”的理论愿景下,中国近年来的一些看似“典型”的水墨作品,具有“被发现”的价值。

当然,这么做需要勇气、需要判断失误的风险承受能力。很遗憾,大都会没有这样做,而选择了已有“保险”的名单。然而,这份“保险”却隐含了一种尴尬:熟悉的面孔之所以熟悉,是因为早已在当代艺术的其它命题中得到了检讨。对大都会的观众而言,这些老面孔有着各自认定的理论缘由。

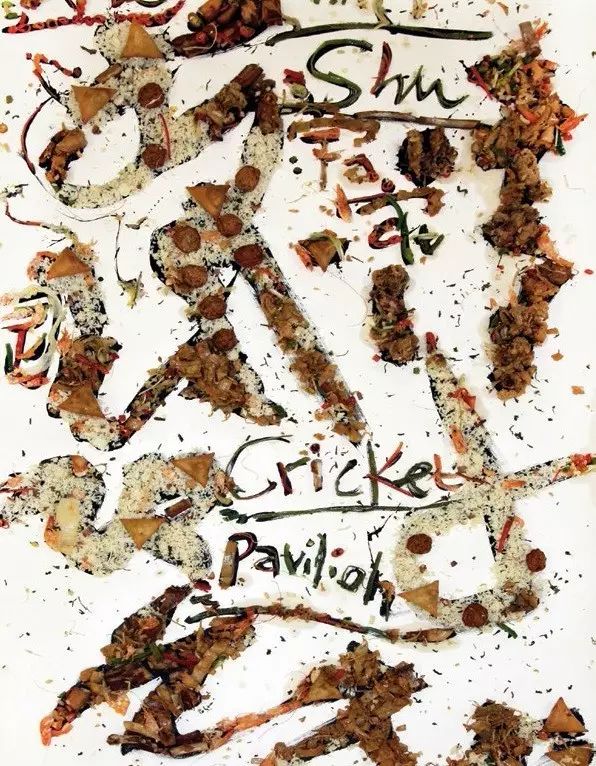

阳江组,《晚饭后在板球馆的书法》,2012年,收藏级喷绘照片,126×81厘米

正如徐冰获麦克阿瑟奖,并不是他跟水墨有什么关系。将他们生硬地组合在水墨大旗下,看似“保险”实则危险。因为无法令人信服诸如徐冰等人的创作是从水墨出发的。如果艺术家的创作逻辑无关乎水墨,是因为大都会的需要而成为“水墨”,结果自然不能触动观众的认知神经,甚至还造成“为了理论拼凑展览”的印象。或许,大都会轰轰烈烈的水墨展,因此而不为《纽约时报》待见。

但对中国水墨界而言,“展览的评判结果究竟如何”并不重要。大都会展览不代表什么,它只是西方博物馆进行的个案尝试——通过水墨的文化资源提供关乎艺术整体性问题的讨论。以平常心面对,就不会急迫地动用“水墨特殊性”来捍卫自己,并因此忽略大都会带来的理论视域。这是甚为可惜的“忽略”,因为批判大都会展览的逻辑——以水墨特殊性预设文化价值,是中国水墨界的颇为流行的价值观。它与新世纪以来“文化复兴”的命题存在着某种呼应,甚至是将一个本可以开放的命题“诱导”为保守状态下的“复兴”。

故而,针对大都会的批判是一次重要的契机。重要不是因为具体的批判内容,而是批判过程中透露的“看待事件的立场、方法”恰是水墨获得全新理论框架的检讨对象。也即,我们不能为了维护脆弱的自信而将他人假想为“敌人”。我们需要重新理解“对话”一词,成为世界平等的参与者;我们不能用类似“文脉”等空泛的概念预设特殊性,而需要重新理解“多元化”,将水墨放置今天艺术的整体性问题中,使中国传统成为问题解决方案的供给方,而非封闭中的“伟大传承”。

2016年9月于后沙峪

注:文章节选自《2017中国美术批评家年度批评文集》,经授权发布。

下一篇:宋永进:现场是一种鲜活