百年后 中国美院硬核依旧

时间:2019-06-17 来源: 雅昌艺术网专稿 作者: 雅昌艺术网专稿

从前的好学生,于自己以外,大半是一概不管,纯守一种独善其身的主义。五四运动而后,自己与社会发生了交涉,同学彼此间也常须互助,知道单是自己好,单是自己有学问有思想不行,如想做事真要成功,目的真要达到,非将学问思想推及于自己以外的人不可。

——蔡元培《对于学生的希望》(1921年)

九十一年前,蔡元培在国立艺术院(现中国美术学院)开学仪式上发出了“移其迷信的心为爱美的心,借以真正地完成人们的生活”召唤,在真正意义上揭示了中国艺术教育的文化品格,见证了中国新文化艺术理想的诗性与自由。

这一历史定格可贵地于江南之地延续。“整理中国艺术,介绍西洋艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”的中国美术学院创院宗旨中就有着鲜明与社会相关的基因。百年后,我们亦有幸借由一场展览再见此硬核精神。由中国美术学院主办,中国美术学院绘画艺术学院与浙江美术馆联合主办的“野草——献给五四新文化运动一百周年”展于2019年5月4日在中国美术学院美术馆启幕,铺陈的是一个处处可见“生机”的艺术现场,而这所学院对时代命运的关怀籍此得以再次进入大众视野。此展具有某种样本意义和星火燎原之感,现场和作品蕴藏的思想性和艺术性,以及整个展览表现出的探求人生真谛的精神,更与学院固有的“教育救国”、“美育代宗教”思想深度吻合。

展期有限,彰显之态则谓无限。

生猛的现场

看展时,恰是午后,阳光从树丛中漏下,美术馆门口的展墙上,一抹鲜艳的绿昂然矗立,生猛之气扑面而来。

由中国美术学院主办,中国美术学院绘画艺术学院与浙江美术馆联合主办的“野草——献给五四新文化运动一百周年”展于2019年5月4日在中国美术学院美术馆启幕。图为展览现场

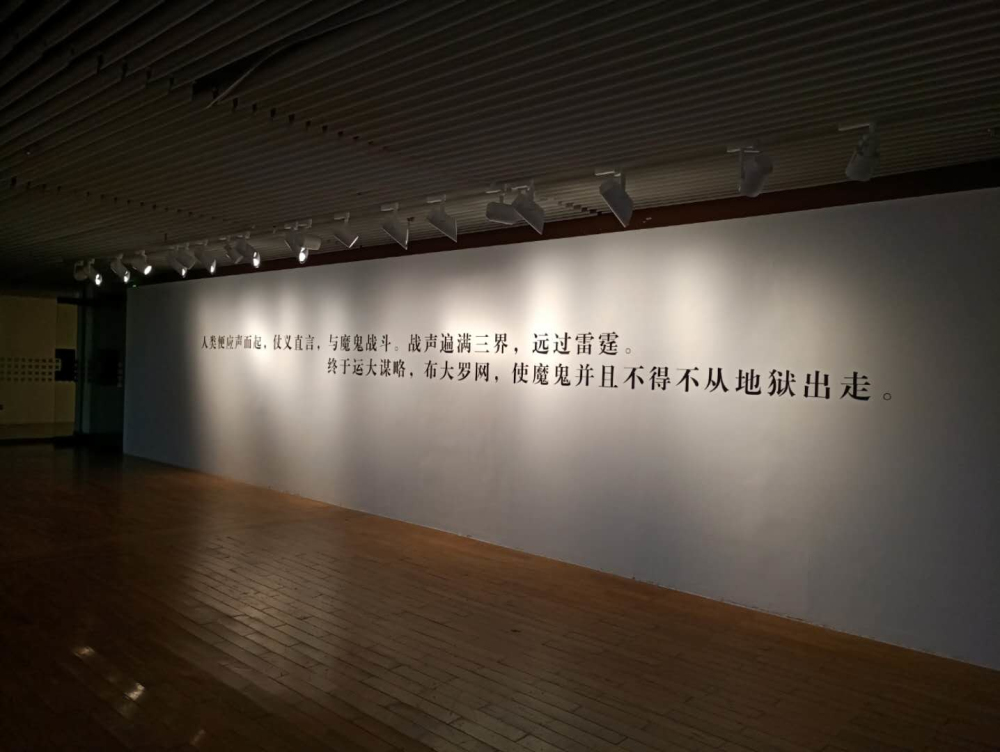

展览共四大版块、600余幅作品,各版块标题均源自两位策展人闵罕、唐晓林从鲁迅的《野草》里精选出的提纲挈领之段句。其中,一楼汇聚了包括李桦、野夫、陈烟桥、力群、张漾兮、杨可扬、彦涵、黄新波、张怀江、赵延年、赵宗藻、俞启慧、韩黎坤、邬继德、李以泰等诸位老木刻家的经典之作,如赵延年先生78岁时专为《野草》所做插图便十分吸睛。这些精彩作品因缘得以成套性展示殊为难得,对此策展人也觉得十分振奋,“这些老先生们的典范之作都是创作于人生况味非常丰足时,我们之前大多见的是印刷品,很多原作也是第一次看到。”

“野草——献给五四新文化运动一百周年”展览现场(一楼)

二楼单辟的声场空间亦值得回味。策展人邀请了不同世代的中国美院人、惠兴中学的初中生、美院附小的孩子们朗读《野草》的段句和篇章。其中版画家赵宗藻先生已88岁,但他的朗读依然豪气喷薄,中气十足。唐晓林则对美院附小孩子们的录音细节记忆深刻:“一开始,孩子们习惯性地齐声朗诵,我建议:能不能试着读出每个人自己的感觉?第二遍就有了参差,他们也开始体会到可以有自己的声音,可以对话,可以众声喧哗。”这些不同身份、年龄、职业、阶层的人们根据个人对文本的理解,有凛然刚健的高呼,也有深沉细腻的沉吟,有独立自我的抒发,也有似懂非懂的学语。这些声音相互叠加、混响、回荡,形成一个围合场域,其中有一维的文字和声音,有二维的图像,有三维的物和空间,也有四维,即意境和场——通过朗读,读者把自己的肉身与文本扣连在一起,四维互切,五感发动。置身其中,耳畔各类声音混响,或高或低,亦上亦下,营造出某种真实现场感与间离玄幻感共存的奇妙感受。

声场里出现的叠声词引起了我的好奇。“这些词在鲁迅文本里使用的频率较高,他其实是通过这种方式来体现节奏。”在唐晓林看来,此声场就是运用声音的维度来解读《野草》文本。“朗读者本身在朗读过程中会带入情感和理解。通过朗读来学习文本,也是我们传统的学习方式之一。古时候学童启蒙时就要大声朗读背诵《三字经》《千家诗》之类的读物。”闵罕对此有同感:“朗读也是进入某种平行空间的方式或渠道。我们现在的阅读方式越来越倾向默读,其实是剥夺了身体更多维的感觉,而‘野草’展览的声场所营造的声音环境则提醒观众注意到文本的节奏和韵律。”

“野草——献给五四新文化运动一百周年”展览现场(二楼)

与声场相呼应的,是二楼圆厅内新青年的艺术实验。策展人挑选出《野草》里的高频词、段落或篇章,让版画系的学生们对应创作。“他们要理解这些词、句、篇,就得去细读文本。”策展人闵罕说:“最初我们就非常明确地引导同学们作为创作集体来展开工作,而非做单一的自我表达,需要同学们作为一个集体进行自我组织与自我协调,互相影响和互相带动。”

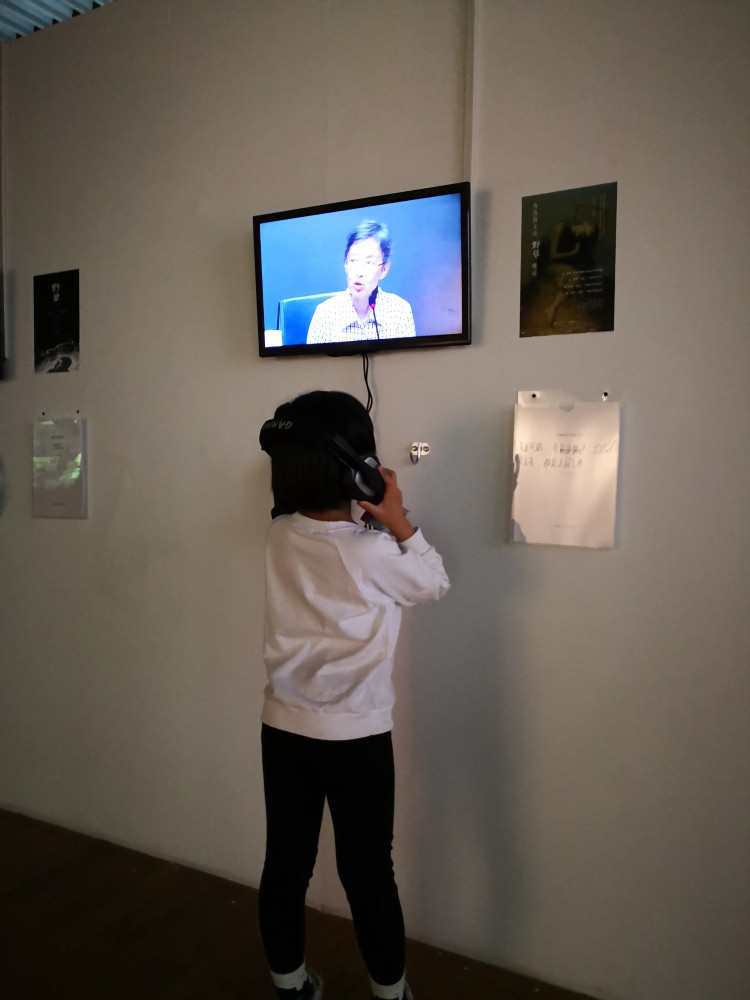

“野草——献给五四新文化运动一百周年”展览现场(二楼新青年实验现场)

这批新青年创作与一楼几代先生、师长的经典之作存有一定呼应关系,但经典图式的呈现只是起点之一,最重要的是到达今天的创作现场,更深处的精神传承才是核心。“前辈们站在他们的时代,面对他们的现实,以艺术作出回应。同样,年轻的学生依然需要去体验自己所处的历史境遇,自我发动,和同时代的人共同工作,面对自己的历史情境和历史问题。”闵罕说。有些作品明显融合了版画、摄影或电影等多种媒介的视觉感受,“每个人都生活在自己的时代,这些视觉经验对他们而言是自然而然,这就是现实。若硬要他们回到视觉的经典状态,那反倒是虚假的。我们也鼓励学生客观面对所处现实并勇敢表达,他们对物象的反馈和媒介的拿来主义、多媒介的融合,甚至是样式上较当代化的运用,都是版画创作在当代的发展。”

中国美术学院副院长高士明在“野草——献给五四新文化运动一百周年”展览现场接受采访

闵罕由此考虑到毕业创作的教学指导:“毕业创作和前期课程创作往往被划分为不同的层级,事实上,毕业创作可以是前期课程创作的深化,并能呈现更好的效果。当学生着手创作时,实际会有很多困扰,多数情况下他们并没有充实和完整的自我需要表达。创作集体形成时,大家一起讨论、互相研磨,这对个体学习而言有很大的促进作用。我们同时也在考虑,是否在课程设置上有所改革,把时间拉长,让他们的表现和语言锤炼可以有更充足的表达。”

五四百年后,中国美院的策展人启用当代艺术的策展方式,将鲁迅的《野草》与在他的激励与感召下开启创作木刻的几代木刻艺术家的历史性珍贵作品,以及今天美院在校学生的黑白木刻、插图创作,共同构建一个百年超时空对话情境,将《野草》这个文本重新轰鸣,不为怀旧和重返,而是想要引爆时间维度,让新青年创作集体自我组织和参与,创造出艺术新向度和新维度。5月8日下午,展览现场举办了“评图会:在文字与图像的两岸”,朱维明、皮道坚、陈海燕、江弱水、朱琺、方利民、何红舟、杨振宇、井士剑、蔡枫、曹晓阳、佟飚、陈焰、洪奔、王晓乐、张晓锋、刘颖等艺术家、写作者、研究者、出版者共同参加,对同学们的创作进行评议,并深入探讨视觉创作与文本写作的关系。

“评图会:在文字与图像的两岸”现场

“我们的这个展,有老先生们远年的‘野草’,有今天青年们当下的‘野草’,面对这刀木的挚情,我们会否同样有受药的觉知和激动呢?”中国美术学院院长许江对此已然充满期待。

这是一个“野草展”

事实上,这不是“鲁迅展”,也不是“版画展”,而是一个“野草展”。“野草”才是理解此展的核心。

“野草”是什么?

《野草》是鲁迅的散文诗集,创作于“五四”退潮之时,收其1924年至1926年间散文诗23篇,1927年由北京北新书局初版。当时新文化统一战线分化,鲁迅极度苦闷,但对理想的追求仍未幻灭,坚定地在彷徨中探索前进。《野草》诗性浓郁,生与死、爱与恨、梦与醒、友与仇、过去与未来、光明与黑暗、眷念与决绝、希望与绝望……诸种对立,于矛盾中并立而生。如那第一人称的独白和对白,是“睡到不知道时候的时候”的梦魇,是自己与自己的墓碑的照面。那些从天霹雳而降的文字有如发汗的猛剂、镇痛的灵栓、透视魂魄的微波,带着无数生命和人生的痛点,堪称某种民族精神痼症的“药”。

“野草——献给五四新文化运动一百周年”两位策展人唐晓林(左)与闵罕在展览现场

对于《野草》,两位策展人投射了深厚感情。“首先是自己感兴趣,它读起来很困难,但又那么好。”唐晓林说。而闵罕第一次读《野草》时才18岁,“当时一看,竟是鲁迅的文本,简直不可思议,跟他的小说似乎差别很大。”事实上,若读过此文本,会发现它蕴含着鲁迅非常深厚的传统积淀和强烈的情绪纠结,力量和气息可谓扑面而来,多数年轻人一读就会被直接打倒。“鲁迅的为人和他的写作特别贴合他的时代,这种面对现实的方式对我们而言是很好的启发,这种精神跟中国美院的历史关系密切。而鲁迅的问题意识和批判意识其实也是当代艺术实践里的重要一点,它不是单纯的审美,而是直接面对社会现实,这个精神脉络在国美一直生根发芽。”唐晓林说,但她并不认为应该就此固化某种艺术样式或面貌,“他的工作方法和面对社会的自我发动,以及勇于承担社会责任的态度才是我们需要呈现的,这与我们研读经典文本的目的一脉相承。”

某种程度而言,面对百年时间界限的来临,深读《野草》,并且把《野草》文本作为汉语文学主体发声的自我排练,将《野草》策展于人类世,就显得十分有意义。2018年9月,中国美术学院便开启“野草计划”,在一整个学期里陆续邀请了孙歌、江弱水、薛毅、陆兴华等多位学者、研究者连续举办了十场主题为“鲁迅的《野草》细读”的系列讲座。老师们带领中国美院策展专业与版画系的师生共同进行鲁迅的《野草》的文本细读,他们赤手空拳地闯入鲁迅精神世界的深处,认识其时代背景与思想课题,剖释出它的核心主题,解析它的语言特质。他们自鲁迅的文字和思想中解读彼时与此时的绝望和希望;继以“野草”为隐喻,于大历史中观察和探寻。据唐晓林介绍,中国美术学院将以讲座、出版、展览、创作、教学、公共教育等方式持续开展长期的“野草计划”。

“鲁迅的《野草》细读”系列讲座现场

中国近现代史上,艺术青年对时代的感知往往反映在艺术作品、艺术运动中。中国美术学院党委书记钱晓芳曾指出,作为新文化运动产物的中国美术学院,建校初期,以夏朋、胡一川等最早一批党团员为代表的青年,推动了木刻艺术运动的兴盛,反映了那个时代青年学子对追求革命的向往;一八艺社、木铃木刻社等青年学生社团成为了那个时代的印记。抗战时期,学校被迫西迁,青年学生通过话剧、歌咏、街头画展、演讲、壁报与访问等形式,积极展开抗日宣传活动。延安时期,一批青年师生创作出大量不朽佳作。新中国成立之初,董希文的《开国大典》、黎冰鸿的《南昌起义》等作品,是当时拥护新中国和对革命精神寄予崇高追求的时代反映。改革开放以来,中国美院作为“八五新潮”的策源地,大批艺术青年以艺术的形式反映改革开放的观念和发展。新时期以来,青年师生们更是积极投身火热的社会主义现代化建设的第一线,开展社会素描,引领时代风尚。

中国美术学院院长许江更是直言“鲁迅与中国美术学院有深厚的渊源。”1930年,鲁迅在沪上倡导新兴木刻,青年学生踊跃参加。“一八”艺社在上海虹口办展,鲁迅欣然撰写《一八艺社习作展览会小引》,寄希望于“在榛莽中露出了日见生长的健壮的新芽”。两张两赵他们一代人以木刻为刀,为中国的版画事业披荆斩棘,虽思痕斑驳,心中不卷的旗帜始终是鲁迅。在新文化与新中国的社会公共交流领域中,鲁迅的文字裹挟着他的精神,以其感人的真诚力量,救世的正当性缘由,让几代美院的艺术青年为之醉心,并由此走向觉悟的生活,以激情冷峻的艺术方式作为人性振兴的自救与救世的使命和途径。“可以这么说,鲁迅的文字是国美精神振起的传世秘籍。”(许江言)

百年后,我们依然面对一个复杂而矛盾的时代。世界里反复重现着似曾相识的悲欢,时事中反复循环着似假亦真的悖论。新时代文明正在开启,旧时代记忆仍羁绊重重。期望,通过一系列行动,立于江南之滨的我们仍可重唤自觉的理想与坚守,激发能动的憧憬与热情。