丝绸与佛经的美好相遇:明代丝绸经面赏析

时间:2019-06-18 来源: 典藏-古美术 作者: 典藏-古美术

国内现存明代经面锦,至少还可以整理出近千种不同的图案,这份宝贵遗产,包含了十分丰富的内容,可以作为研究明代丝织物花纹的基础,也是进而研究宋元丝织物花纹的门径。

——沈从文《明锦》

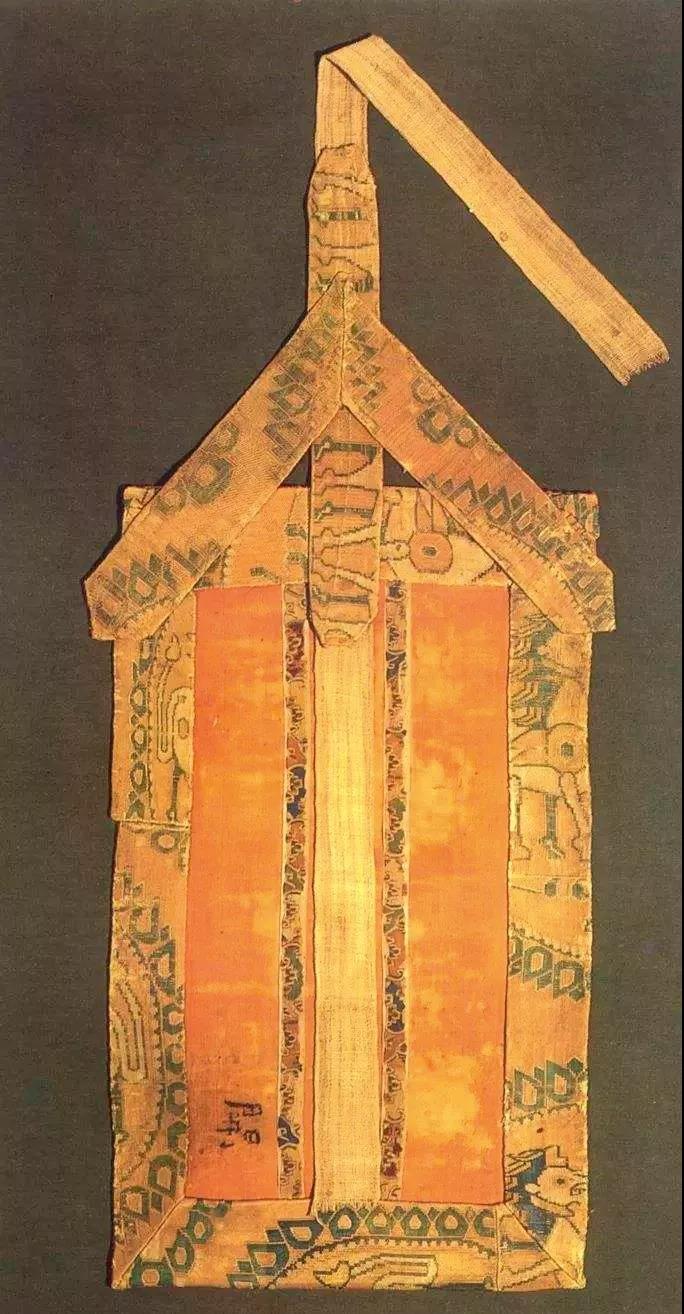

丝绸是中国古代最重要的创造发明之一,自从原始社会的先民们开始栽桑、养蚕,并利用蚕丝织绸起,在它走过的5000年岁月历程中,丝绸一直与中国社会的方方面面密不可分。正因为此,中国的佛教徒们也选择用华贵的丝绸来表达他们的虔诚,在《洛阳伽蓝记》等文献中,可以看到善男信女不惜工本,以刺绣佛像做功德的记载。很多能保存到今天的精美丝绸,特别是那些早期的,也多与佛教活动有关,其中最著名的莫过于敦煌藏经洞。封存在洞中的唐代佛经手卷,很多都以丝带为系,以织锦、夹缬或手绘丝绸为帙(图1)。

1. 敦煌藏经洞出土的经帙,唐,大英博物馆藏

这样的传统一直保留了下来,历代不息,特别是到了明代,整个国家对佛教的热情似乎更胜从前,当时手抄本佛经已逐步被印刷品所代替,佛经印制的数量远超以往。永乐皇帝在位期间,曾先后敕令雕印《永乐南藏》和《永乐北藏》两版大藏经。到了万历时期,万历皇帝的生母孝定李太后笃信佛教,曾耗费巨资重印续刻《永乐北藏》,颁赐给全国各大寺庙,并在原《永乐北藏》的6361卷基础上增加了410卷经书,于万历十二年(1584)刻竣《续入藏经》。随后,大藏经被大量印刷,并以御赐的方式颁行各大名山丛林,或应乞请由寺庙迎奉。

经面的制作

明代印制的佛经多采用经折装,当合拢时,从外观看就是一本书的样子,但仍被称为“卷”,每十卷经书装在一个套子里,称为“函”。从大量的传世实物来看,这些佛经的封面、封底和函套多用纺织品制成,其中封面和封底的制作方法相似。在制作时,首先将裁好的织物正面朝下放置,上置内衬用厚纸,织物每边比厚纸宽约1厘米,折入后黏合在厚纸上;然后将经书正面朝下,将首页最外的空白部分黏合在厚纸上,其重叠黏合处的尺寸不定,由所留空白部分的大小决定;最后,在最上方再粘一层白纸,其材料与经书用纸相同,尺寸较经面最外缘每边窄约1至2毫米。如果是作经面用,则还需要在裱好的织物正面中轴线位置、距最上方边缘约5至8毫米处先贴一长约3至4厘米、宽约18至24厘米的白纸作托,纸上再贴一题签,其大小较托纸每边窄约1毫米。

函套的形制总的来说有两种。一种是较为简单的四合套,除经书的上下两端外,其余四面均以函套折叠保护。(图2)它在制作时,其表层使用一块完整的织物,正面朝下放置,上置作内衬用的五块长方形厚纸,其中舌板的宽度约为其他四块的一半,然后在最上方再裱一块完整的绢织物作衬里。函套上题签的制作工艺与经面上的题签相同,但位置在函套的左上部。在最左侧中部挖有一竖孔,内穿系带,长度约可绕函两周,另一端穿有一木别子。另一种是全封闭式的六合套,共有大小不等的九片,其题签、系带和别子的制法与四合套相同。

2. 四合套形制示意图

经面品种:显花织物和刺绣

由于明代蚕桑丝织业的繁盛发达,以及举国上下为捐资刻印佛经所投入的巨大财力支持,相比于其他时期刊刻的《大藏经》仅用布或绢、缎、绫等素织物做封面、封底和函套,明代佛经的裱封使用了大量的显花织物。从传世情况来看,这批显花织物可分为单色织物和多彩织物两种。

单色织物的经纬线同色,组织结构较简单,其中最常见的是暗花缎(图3),绝大部分以五枚经缎作地、五枚纬缎显花,这也是明代暗花缎织物中最常见的结构。单色织物中的第二大类是暗花绫,通常以2/1斜纹组织作地、1/5斜纹组织显花,这种结构最早出现于唐代,后来一直被沿用,明代山西出产的丝织名品潞绸,基本上用的都是这种组织结构。暗花绫中较为特殊的一种是缎花绫,因在斜纹地上以缎组织显花而得名,这种组织结构早在新疆元代盐湖古墓中就有发现,明代时亦十分流行。此外,还有一部分暗花绸织物。

3. 暗花缎织物的组织结构细部

所谓多彩织物则采用先染后织的工艺织成,其组织结构较为复杂,具有两种以上的色彩。花名织物是经面中使用最多的一个种类,其经线只有一组,纬线共两组——地纬和纹纬。织造时,经线和地纬交织成地部,纹纬进行纬向插合,并用经线固结,形成重纬结构。根据地组织的不同,有花缎(图4)、花罗、花绫、花纱、花绢等。在这些花名织物中,如果以金线代替部分或者全部的彩纬,就形成插金织物,被称为织金缎、织金罗、织金绫、织金纱、织金绢。妆花织物的组织结构与花名织物相同,不同的是花部采用通经断纬的方法,在不同区域显花,显得绚丽多彩。在这些经面中,有些织物还采用了妆花与插金技法相结合的工艺,以彩纬挖梭显花、金线勾边,这种技法在明代十分盛行。

4. 花缎织物的组织结构细部

多彩织物中的另一大类是采用多组经和多组纬交织而成的双插合型重织物,主要包括特结锦(图5)和双层锦两种。特结锦是明清织锦的主流,它的特点是经线有两组——地经和特结经,其中地经与地纬交织成地部组织,特结经则专门用于固结显花的纹纬。而经面中所见的双层锦均为两组经线和纬线,采用平纹双层组织织造,所以其图案正反相同但色彩相反。这种织物在明代也被称为“改机”,传说是弘治年间福州人林洪将五层缎织机改为四层,创制而成,但事实上,这种织物早在新疆山普拉墓中就有出土,直到辽元时期北方地区的墓葬中也能看到。改机在明代十分风行,在嘉靖年间严嵩家产清册《天水冰山录》中记录的改机品名有20余种,万历的定陵中也有大量此类织物出土,并一直延续到清代。

多彩织物中还有一部分是单层提花织物,其组织结构与暗花织物相同,只是经纬线使用不同颜色的丝线,从而使得在经面色彩中常会有纬线间丝点的色彩闪烁不定。主要有闪缎和二色绫两种,前者全部采用正反五枚缎的组织织成,后者与大部分暗花绫的结构相同,也是在三枚斜纹组织地上以五枚斜纹组织显花。

5. 特结锦织物的组织结构细部

刺绣也是明代佛经常用的装裱材料,“洒线绣”是其中较为常见的一种,通常以素纱为绣地,这种织物以1:1绞纱组织织成,经纬间留有空格,其上用衣线(一种双股加捻的绣线)以穿丝针绣出几何形图案,呈满地分布。之后,在穿丝针绣成的几何底纹上,再以平针、钉针、盘金等各种技法绣出主题纹样。这样的工艺在万历皇帝定陵出土的绣品中也屡有发现。(图6)

6. 洒线绣捧螺仕女纹经面,明,美国大都会艺术博物馆藏

经面的图案

佛经经面所涉及的图案题材十分广泛,包括植物、动物、人物、吉祥、几何和云纹等,几乎涵盖了当时所有的织物流行主题,并大多赋有祥瑞之意。

动物纹样

在这些图案题材中,动物纹样是十分常见的一种,既包括龙、凤、蟒、蟠螭等神兽,也有仙鹤、兔、蝴蝶等自然界存在的动物。以龙凤纹为例,虽然在明清时期是统治者专属的权威性纹饰,但或许是用于佛经装裱面料的缘故,龙凤纹样是此中大宗。从造型来看,龙纹主要有升龙、降龙、团龙等,并常伴卷草纹或云纹出现;凤纹则以团凤纹和飞凤纹为主,后者又常与缠枝花卉纹同时出现,如凤穿牡丹,寓意富贵吉祥。(图7)此外,将龙凤纹和花卉、卷草、云纹中的一种进行组合,采用一行龙纹一行凤纹的排列方式也很常见,并常在空隙处点缀杂宝纹。而自然动物中则以仙鹤纹最多见,《淮南子》上说“鹤寿千岁,以极其游”,特别是与云纹相结合,或朵云,或流云,口中还常衔有灵芝,象征健康长寿。

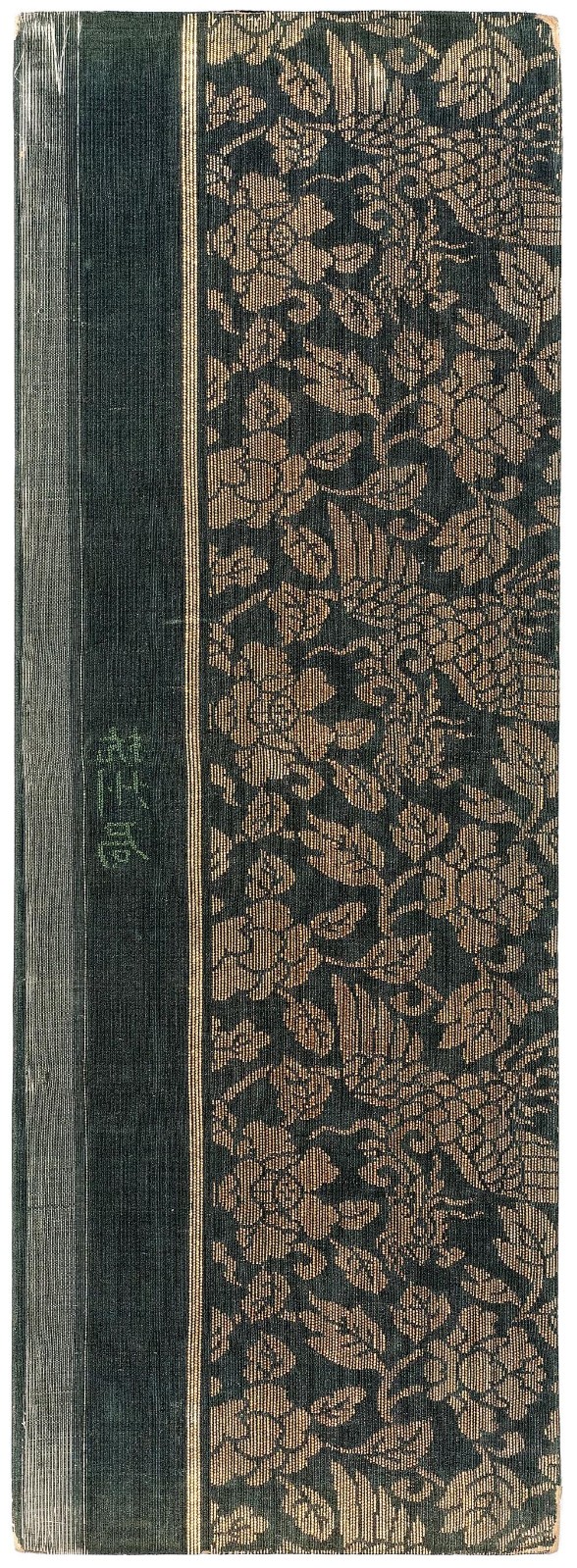

7. 墨绿地缠枝花卉凤纹织金罗经面,明,美国费城艺术博物馆藏

植物纹样

以缠枝花卉纹最多,缠枝莲花是其中最主要的题材,这是因为一方面莲花代表“净土”,是佛教艺术中纯洁清净的象征,另一方面还承载着世人们祈盼吉祥的愿望。(图8)它常以侧视状出现,有的有莲蓬,有的无,有的则由层层绽开的半侧面勾莲瓣构成,兼有牡丹的特征,雍容华丽。还有将牡丹、荷花、菊花和梅花等不同季节花卉组合为一体,称为“一年景”或“四季花”。

8. 绿色莲花纹织金锦经面,明,中国丝绸博物馆藏

吉祥纹样

虽然以各类动植物、法器珍宝等表达吉祥寓意古已有之,但真正盛行要到明清时期,其中涵盖八吉祥在内的杂宝纹最多。所谓“八吉祥”,是指盘长、宝瓶、双鱼、莲花、宝伞、白盖、法轮与海螺这八种佛教用具,一般成套出现,也有只选用其中几件或与其他纹样配合出现的情况,更为灵活多变。灯笼也一直是民间喜闻乐见的节庆器物,宋元著作中就记载有使用灯笼图案的织物,被称为“天下乐晕锦”或“天下乐锦”,并常与蜜蜂、五谷等一同出现,寓意“五谷丰登”。明代灯笼纹获得了进一步发展,在经面图案中所见的造型就有八角形、椭圆形、圆形和葫芦形等几种,通常会同时使用两种不同造型的灯笼,使用同一造型的灯笼纹时则往往会通过内填图案和流苏的不同来增加变化。(图9)此外,谐音“福禄”的葫芦、象征长寿的灵芝也较多见,并往往与“大吉”“平安”“寿”等装饰文字组合,用以加强其吉祥的意味。

9. 蓝地葫芦灯笼纹经面,明,北京艺术博物馆藏

云纹

明代经面上所用的云纹图案,其造型已基本程式化,循环越小,程式化就越明显。四合如意云是其中最具时代特征的,由四个如意云头构成,再向上下左右各伸出一条云尾,在史料中将这种云纹称为“骨朵云”,如日本遣明使策彦周良《入明记》中就有“大红灵芝骨朵云浑织金纻丝”等。有时也会出现三合云的情况,其外形与四合云基本相同。明代晚期以后,这些骨朵云更为多见的是以连云纹的形式出现,上下两行间由云尾斜向相连,从而使构图更为稳定、规整。(图10)

10. 灰绿色杂宝云纹花纱经面,明,中国丝绸博物馆藏

结语

流传于世的这些佛经经面的品种和图案具有典型的明代,特别是晚明特色,有些甚至与万历皇帝定陵出土的面料完全一致,使得经面织物成为明代丝绸保存于世的一种特殊形式。然而,大约在20世纪上半叶时,出于各种各样的原因,各大寺庙500年来的佛经收藏许多进了古董店或旧货摊。而今,除了国内的各博物馆、图书馆和寺院外,在海外重视中国艺术品收藏的博物馆中,或多或少也会有相关的收藏。关于这批宝藏的珍贵价值,早在20世纪50年代,就被研究中国文化史的前辈沈从文先生慧眼所识。近年来,由于精美的图案、保存如新的色彩,越来越多的国内外丝绸艺术史研究者将关注的目光投向明代佛经经面,它也成为研究明代丝绸业发展的一个重要组成部分。

文・图∣徐铮

徐铮,东华大学工学博士(服装设计与工程专业),现任职于中国丝绸博物馆陈列保管部,副研究馆员,主要从事中国丝绸史的研究及展览策划工作

此文根据作者发表于《美国费城艺术博物馆藏丝绸经面研究》(上海:东华大学出版社,2019年)中的《费城艺术博物馆藏丝绸经面初探》一文改写而成