现场|丘挺艺术展在清华艺博开幕:永恒的山水 流变不居的造化

时间:2023-03-21 来源: 雅昌艺术网 作者: 雅昌发布

本文图片与资料来自清华艺博

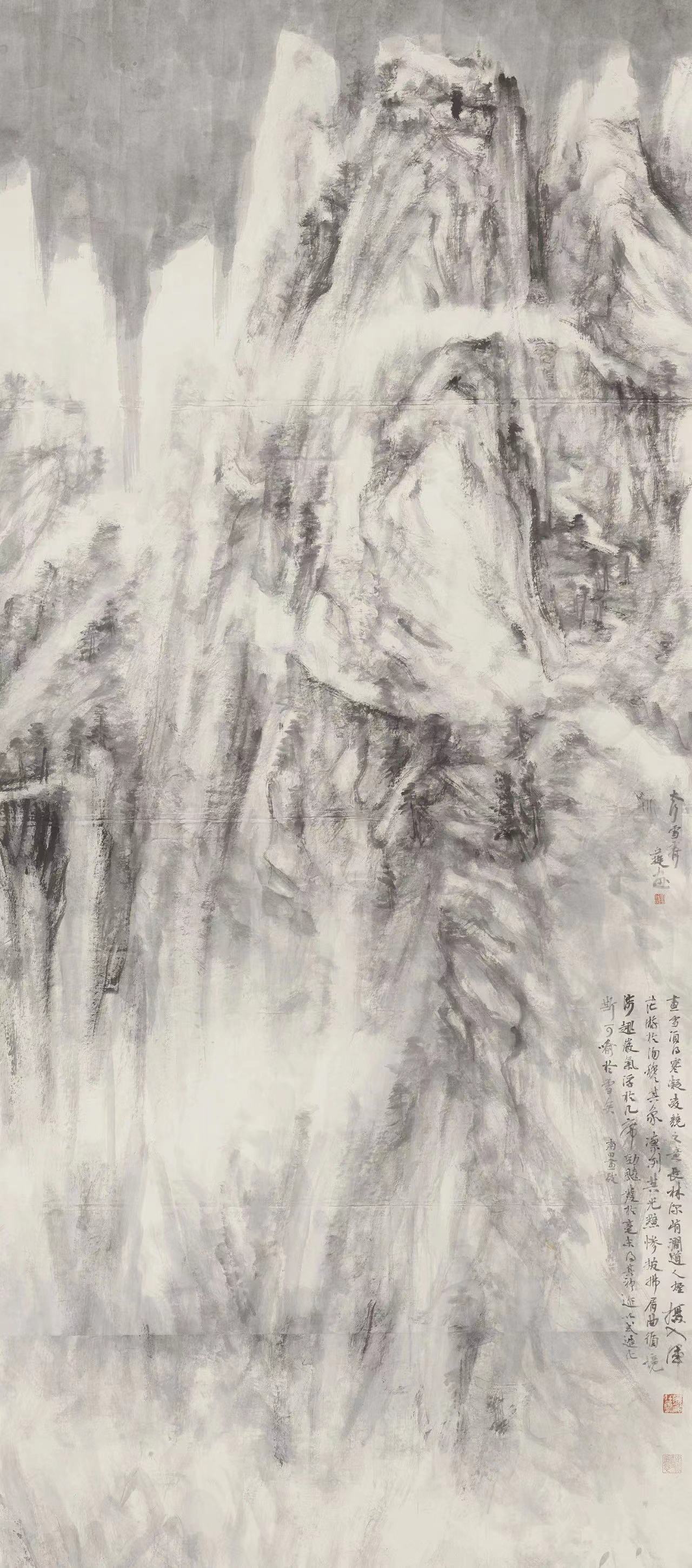

展览现场,以《华严泷》为引子创作的大尺幅山水绘画,有格物式的对水的观察体认,也有来自心源内化的创造;

还展出了丘挺江南雅韵风格的绘画,既展出了带有手稿性的小册页《江山揽胜》和长卷《延月梳风》,也展出了通过“与谁同坐”主题不断推拓的园林题材,寄托着画家对江南意象挥之不去的眷念;

丘挺还对数字影像进行实验创作,数字影像厅“桃幻”作品,缘起于与赖声川导演合作“暗恋桃花源”的舞美设计,这组数字影像作品以桃花之逃逸构成“桃幻”主题,经由数字编程的不断生成,探寻不可预测的色相变幻,用科技的手段展现水墨的无限可能。

中国人历来把山水看成有生命的整体,人与山水相望相化。如何借山水以返观内照,用水墨来表达造化中流变不居、稍纵即逝的境象,营造出一种恍兮惚兮不可言状的情致,是丘挺一直在探究和执守的。

艺术家丘挺在展览现场

丘挺,1971年生于广东,1992年至2000年获中国美术学院中囯画学士及硕士学位,2004年获清华大学美术学院博士学位,师从张仃先生。2004年至今工作于中央美术学院中国画学院。现为中央美术学院教授、中国画与书法学院副院长。长期致力于中国画语言的探索与理论研究,注重各艺术门类的比较研究,尤其在水墨探索中与不同文化“对话”中寻找传统的开放边界,是当代具有广泛影响与代表性的水墨艺术家。

“踵事增华——丘挺艺术展”试图呈现一位看似传统的画家,在全球化语境的今天,如何在“传统”与“现代”之间,探寻独具个人色彩的问题与答案。无论是其广为人知的笔墨写生,还是他与现代摄影作品的对话,乃至融汇音乐感知的水墨语汇、纠缠于视觉观念的山水舆图,都将成为我们今天反思“传统”与“现代”之简单二元对立的视觉佐证。

清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞,中国艺术研究院教授、策展人杭春晓,中国美术家协会名誉主席、中央文史研究馆副馆长冯远,中国美术家协会主席、中央美术学院院长、展览学术主持范迪安,艺术家丘挺先后致辞。开幕式上,清华大学党委副书记过勇为丘挺颁发捐赠证书,感谢他为清华大学艺术博物馆捐赠《黄龙潭》等10件水墨作品,并宣布展览开幕。开幕式由清华大学艺术博物馆副馆长李哲主持。清华大学部分师生、艺术界代表、媒体记者、社会观众等出席了开幕式。

清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞

清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞致辞中谈到:“这个展览安排在2023年有一些特别的深意。二十三年前,国家第一批美术学博士开始招生,丘挺成为清华美院招收的第一批博士研究生,也是中国首批美术学博士,这是中国美术教育里程碑式的事件。展览中展出的作品时间跨度超越二十年,从中可以看到丘挺个人艺术追求的不断变化和成长过程。感谢丘挺为清华艺博慷慨捐赠了十件作品,支持我们的发展,丰富了我们的收藏体系。”

中国艺术研究院教授、策展人杭春晓

中国艺术研究院教授、策展人杭春晓认为:“二十世纪以来,中国一直在面对本土文化与世界文化对接关系的问题,在这样的大格局下,势必要讨论我们的传统该怎么办,对待传统的态度该是什么样?这是展览的切入点。即使在当今语境下,我们仍然可以形成打开自己、尝试自我激活的立场,展览的名字‘踵事增华’也是这个意思:我们毫无疑问要面对传统,也要同时面对世界、面对更新的现实和现状,才能‘增华’。”

中国美术家协会名誉主席、中央文史研究馆副馆长冯远

中国美术家协会名誉主席、中央文史研究馆副馆长冯远谈及:“从丘挺入学起,我一路观察着他的成长。作为学生他非常勤奋,对中国绘画的基本要素、核心要义有着超乎常人的理解。中国绘画从传统向现代形态转换究竟能走出一条什么样的路?这是所有艺术创作者面对的永恒命题。丘挺对此做了有益的尝试,我认为他走了一条守正创新的路,希望他在此基础上能够架起更高的桥梁,盖起更高的大厦。”

中国美术家协会主席、中央美术学院院长、展览学术主持范迪安

中国美术家协会主席、中央美术学院院长、展览学术主持范迪安在致辞中说:“在我看来,丘挺长期注重中国画的语言精髓,也以开放的姿态吸收不同艺术门类的优长,进而形成既精微又有博大气象的笔墨表达,也形成了他难以用具体术语命名的个人风格。身处这个时代,中国画、中国美术都要在传承的基础上,努力实现创造性转换和创新性发展,不断地朝乾夕惕,不断地‘踵事增华’。祝展览圆满成功!”

艺术家丘挺

艺术家丘挺致答谢辞时说:“我的每个展览都和前一个形成一种互文的关系,环环相扣,在此过程中寻找自身当下最新的思考和探索,本次展览也如此。我想探讨中国人的一些永恒性的东西,就是山水。山水本身是人和山水相望互动的一个带有中国人的精神自由及宗教般的信仰。中国水墨的精微度是对这个世界视觉语言最伟大的贡献。我很幸运从事了山水,并从这样一个维度去审视它。养浩然之气、养纯粹之气、养超然之气,这恰恰是山水精神的核心。流变不居的造化是我对山水格物式的感悟,我对山水去人格化的相望,造就了展览中的这些作品。我尚年轻,还需要不断努力。接下来我希望能以一种精神独立的状态,对我想做的课题做个人性的探索。”

展览于2023年3月18日至5月28日在清华大学艺术博物馆一层展厅展出。

楼外峰千朵——丘挺的“传统”与“现代”

杭春晓

丘挺在“传统”方面是骄傲的。确实,他有资本如此。早在本科毕业时,他临摹的《青卞隐居图》便以惊艳的方式,展现了令人叹为观止的传统底蕴。于是,年少得名的丘挺在诸多前辈关注下由南而北,并迅速在北京成为名家。彼时,基于扎实的笔墨功夫与写生的灵动,他倍受学界关注,博士毕业后便“高调”落户中央美院国画系。此后数年,丘挺潜游于“传统”,不仅笔耕不辍,且勤于鉴藏。宋元明清之诸多名迹,或过眼之缘,或置之案头,赏玩之余更是目识心记,骎骎然而为同侪所羡。因此,“传统”之于丘挺,非日诵其一的学习课程,而是接踵摩肩的生活记忆。其实,“传统”的学习就应如此“浸泡”。很多人高举“传统”却未得其真的原因,正是将传统僵化为一二三的“特征口诀”,故而难能深入其中温火煨炖。丘挺很幸运,从年幼学画到少年求学,一直得到了颇为正宗的传统教育,并形成自己有关传统的理解方式。

《华严泷》604.5×143.5cm 纸本水墨 2022年

《虎跳峡》35×49cm 纸本水墨 2022年

如其2008年的《武当山系列》,丘挺选择纸面较为粗糙的皮麻性宣纸,以皴擦带墨,形成如烟如玉的笔墨氤氲,再复以稍重的健挺之笔勾压画面,写生状物的同时兼顾了笔墨的节奏与律动。其实,这一特点正是新时期以来传统笔墨与写生结合的突出成果。如果将目光投诸20世纪山水画整体发展中,我们会发现:实景写生的画面空间感在20年代进入中国后,并未与传统文人画之笔墨经验充分“融和”,而直接跳转50年代的语言创新——李可染式积墨光影以及傅抱石式“抱石皴”之类的“写生”。应该说,在新时期“传统再认知”的潮流中,陆俨少等人影响下的中国美院的一批青年画家,填补了这一“空白”——中西碰撞过程中的“逻辑缺失”。他们以笔精墨妙的“写生”,完成了西画空间体验与本土语言的完美结合。毫无疑问,丘挺是这批画家中的佼佼者。

《中虎跳》59×79cm 绢本水墨设色 2022年

《老君山》59×79cm 绢本设色 2022年

《玉龙》103×200cm 纸本水墨设色 2022年

但是,与1990年代开始出现的“笔墨写生”中的绝大多数画家不同,丘挺并不满足于此。他工作室的醒目位置挂了一张六田知弘拍摄的《那智泷》,暗示了他纠缠于“传统”时的“不安分”。毫无疑问,这是一张具备现代主义特征的摄影作品,日本和歌山县那智瀑布在这件作品中被表现为黑白分明的形式构成。虽然,我们仍然能在六田知弘的“黑”与“白”中,找到类似中国水墨的质地——高级的透明与纯净,但它极具视觉开合的冲击力,却与中国山水画迥然不同。很难想象,纠缠于“传统”的丘挺,在自己工作的空间中,没有挂一张二玄社印制的“古画”,却选择了一件这样的摄影作品。亦因于此,被装裱为立轴的摄影作品,成为一种隐喻:深谙传统之道的丘挺对“现代”的开放。

《太行雪霁》340×146cm 纸本水墨 2015年

这是感知系统的开放:不将“传统”视作沉重的古训,而试图将它们转变为今日语境下的视觉资源。应该说,这种开放性不仅体现为丘挺在工作室中悬挂的“装饰品”,也表现在他的创作转向中。大约2014年前后的作品中,丘挺的“笔精墨妙”发生了一些细微变化。如《理坑写生》,虽然一如此前江南小景写生,但笔头的手腕动作减少了,转而更加注重墨的自然水韵。于是,画面的线性因素减弱,轻盈润透的块面因素增强。这种“变化”看似偶然,但将之置于前后的作品序列中,我们却隐约察觉到某种主动性的选择。又如2015年金笺水墨《太行幽谷图》系列,“传统”山水的图式只是水墨构成的基础,物象表达退居二线,成为画面的某种暗示性。有趣的是,这一年恰是丘挺委托朋友从日本购得六田知弘摄影作品的时间。

《显胜门》35×50cm 金笺水墨 2016年

《太行幽谷图4》 50×35cm 金笺水墨 2015年

2015年,在丘挺的作品序列中是值得重视的时间概念。这一年,他不仅购得六田知弘的《那智泷》,自己也创作了两张名为《华严泷》的作品:一张横向淡墨;一张纵向重墨。将两张《华严泷》放在一起,我们发现传统与现代的视觉感知方式,正在发生某种程度的“融和”。横向淡墨的《华严泷》,仍以传统笔墨趣味为主,但瀑布与云气的交叉留白,却分明带有现代构成感;纵向重墨的《华严泷》,视觉上类似六田知弘摄影作品,强调黑白冲突的开合构成,但细节处的积墨与皴擦,却仍然具有一种传统笔墨的质地。从某种角度看,这两件创作于同一年的《华严泷》,委婉地向观者传达了画家彼时的思考——传统与现代的关系。

《华严泷》36.1×46.5cm 纸本水墨 2015年

传统与现代,在20世纪以来的中国,是一对无法回避的概念。它们往往与中西、古今混合在一起,成为文化抉择中难以清晰化的“矛盾”。之所以成为“矛盾”,则是因为大多数人面对这些概念时,采用了二元对立的思考前提,即传统与现代不可兼容。于是,持现代视角的人,认为传统就是守旧,并冷眼相看;持传统视角的人,则认为现代就是模仿,亦嗤之以鼻。殊不知,如此种种,皆为一叶障目,难能真正面对20世纪以来中国融入世界的现实语境——传统与现代互为生长的历史事实。有鉴于此,出身传统“名门正派”的丘挺,试图在认知层面上,消解这种“二元对立”,以期获得更为自由的视觉感知力。就此而言,他与“华严泷”的机缘,似正是这种认知观念的“必然”结果。无论横向还是纵向的《华严泷》,他对墨法的重视程度,越来越超过对笔法的看重。这在他后来一批金笺作品中表现得更为突出。如2017年所作《山外之山中》系列,丘挺利用金笺的物质特性,以笔带墨形成浓淡块面的视觉构成感;2018年创作的《小雪》,构成感的浓淡对比,恰如六田知弘的“摄影”。金笺之外,纸本作品如2016年的《布鲁克纳第四交响曲》,亦然。这件以音乐为名的五联画,除少数点景树木,完全就是情绪化的“视觉构成”假借于水墨而流动。

《山外之山中(一)》263×550cm 纸本水墨 2020年

《山外之山中(一)》局部

基于如此逻辑,丘挺后来的创作中出现《终南山上》这样的作品,就不再令人奇怪。这件2021年创作的绢本山水,在他的作品序列中看似突兀,却是2015年后创作逻辑的自然生发。熟悉中国绘画史的读者,很容易在这件作品中找到《晴峦萧寺图》的建筑物,但却找不到那种熟悉的宋画风格。显然,精心“再造”晴峦萧寺的丘挺,并不想临摹一张古画。他用自己对建筑与山川的理解,为古画中的建筑物重构了“山水情境”。值得注意的是,丘挺用以重构情境的语言,正是带有现代主义形式构成的“山川”。将《终南山上》的构成性对比他此前的金笺作品,两者间的脉络关系自然显现。于是,《终南山上》宛如图像的隐喻:经典图式与现代图式,具有某种对话契机。当然,丘挺对这种“对话”并没有设置最终答案。显然,他更享受“过程”的开放性。因此,丘挺无意间打开了一扇通往图像观念的大门:通过“文本再造”重建图像的意义。晴峦萧寺中的“古刹”,在原作中是一种意象符号,指向深山幽居,指向古意与修行,具有文学化的修辞属性。但在丘挺的笔下,这种文本意义不复存在。可以想象,不具备中国古典山水画阅读经验的人,面对《终南山上》的块面与构成,很难感知出山川空间。此时,点缀于其间的“古刹”便成为一种“空间想象”的引导者,使那些看似抽象的画面形式,成为一种空间性的存在物。基于此,建筑物在古画中所具有的文学化的修辞意义消失,转而成为空间性质的图像本身。

《月影澄明》直径80cm 绢本设色 2022年

《月移粉壁》(局部)39×59cm 绢本水墨设色 2022年

《万壑幻雪》128×68cm 绢本水墨 2020年

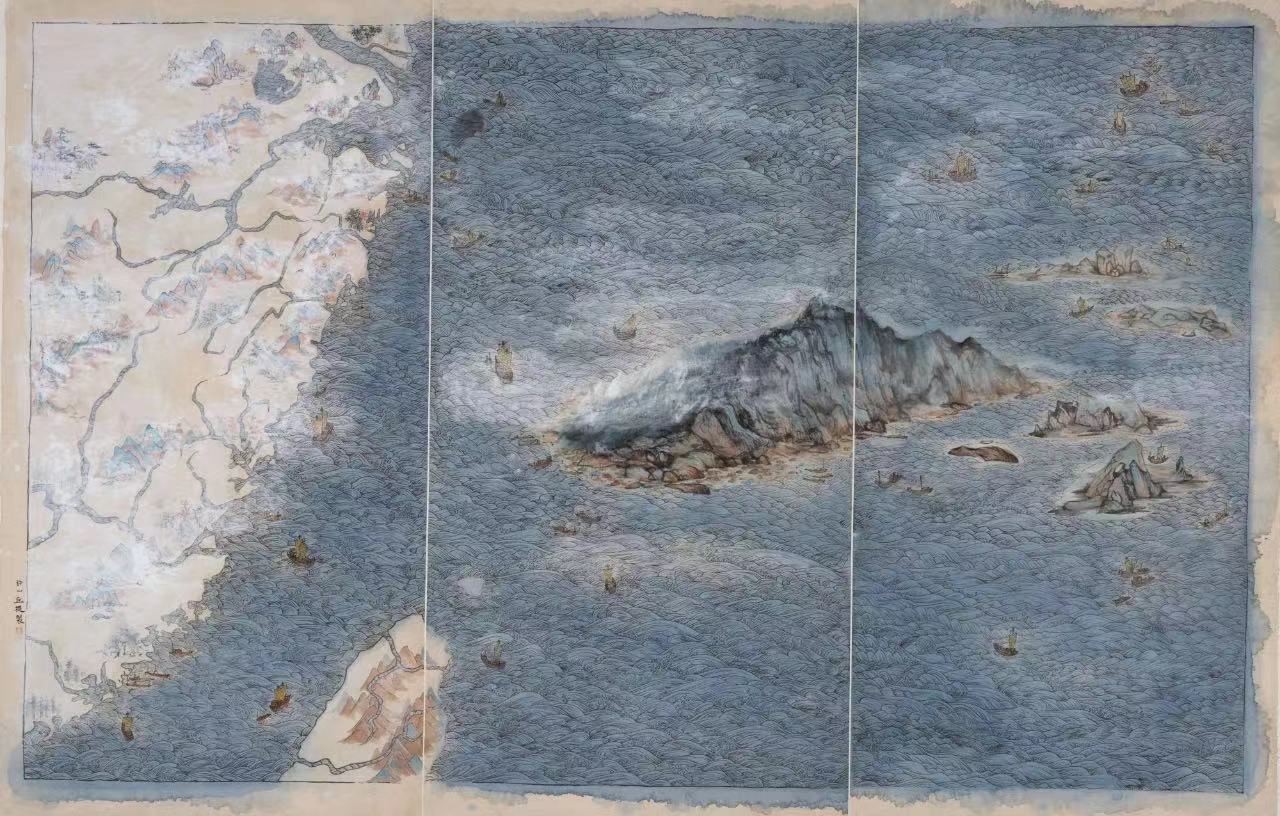

让文学性质的画面回归图像本身,这与现代主义兴起之初的“反文学性”,看似具有了某种艺术史逻辑的关联性。这或许并非丘挺的创作本意。但他的作品能够出现如此的阐释空间,却正是得益于他对“传统”所持有的开放性。毫无疑问,丘挺是一个敏感的画家,不仅对视觉语言敏感,也对视觉背后的观念保持了自己的敏感度。因此,他在创作中时常出现一些溢出传统中国画边界的“尝试”。如2014年创作的《圣米歇尔》绢本系列,这组作品以法国天主教圣地的圣米歇尔山为对象,看似写生实则重构了教堂城堡的“真实性”,使之成为精神象征符号的“实景”。尤其《圣米歇尔1》,以传统中国山水画的鸟瞰视角将圣米歇尔山置于整个海湾之中,制造了一种奇幻的视觉空间。这幅作品中,作为知识经验的舆图与作为审美经验的山水,产生了一种莫名的“视觉互动”。应该说,这种图像经验处于艺术与非艺术的缝隙中,并因此产生针对传统审美性绘画的检讨价值。

《圣米歇尔1》20×30cm 绢本设色 2014年

《钓鱼岛》190×295cm 纸本设色 2022年

《钓鱼岛》局部

有趣的是,《圣米歇尔1》的创作偶发性,在丘挺的作品中并非孤例。如其2021年所作《写生路线图》,便将这一特征更为显著地放大了。从某种角度看,这种尝试已经远超传统山水画范畴。他用如烟如玉的墨色构成,象征性地描绘了一幅世界地图,并意象性“标注”出他的写生地点。之所以将“标注”一词加上引号,是因为它并非地图性质的“符号”,而是美学性质的“山水”。显然,这件作品中的尺度关系是“失常”的,无论目标地与整个空间的关系,还是地图内的区域关系,丘挺都没有以科学的知识经验面对,而只是借用地图在视觉表达上的形式特征,展开知识性的理解方式与山水画的美学经验之间的“对话”,亦如《终南山上》中,经典图式与现代图式的“对话”。

《写生地图(写生路线图)》40.5×103cm 纸本设色 2021年

《桃幻》(静帧)丘挺×限像工作室(Limage Studio)数字生成影像 2022年

在“对话”中寻找传统的开放边界,似乎成为丘挺在创作中时常发生的现象。这使他和很多传统出身的画家不同:在骄傲于传统的同时,包容现代。诚如,丘挺痴迷苏州拙政园的“与谁同坐轩”(曾绘制多张作品),或许并非那座姚孟起题写轩名的建筑,而是因为苏轼的惊艳之问:“闲倚胡床,庾公楼外峰千朵,与谁同坐?”这是一种发问,也是一种审视。苏东坡的问号,是寻求超脱的人生空幻感;姚孟起的题名,是借典以抒情的风雅。但在今人看来,与谁同坐的追问,似乎恰恰是中西碰撞带来的关乎自己与他人、关乎过去与未来的困惑之问。巧合的是,这种中西碰撞的现实情境,倒也暗合了苏轼发问时的慵懒之态——闲倚胡床。

《与谁同坐》38.2×46cm 银笺水墨 2021年

《丘石》33×18×12cm 白泥 2021年

2021年8月8日于后沙峪